Les vacances d’été, le moment est idéal pour se ressourcer autrement. Le parfum, art de l’invisible, s’écoute. Les podcasts spécialisés offrent une plongée sonore dans l’univers olfactif, sans besoin de flacon. C’est une invitation au voyage intérieur et à la connaissance, rien qu’avec la voix.

Une émergence récente, entre sens et récit

Le parfum n’a jamais été un sujet facile à traduire. Trop sensoriel pour l’écrit, trop invisible pour l’image, trop complexe pour les formats courts. Longtemps, il s’est glissé entre les lignes, à la marge des récits culturels. On en parlait dans les coulisses, entre spécialistes, dans des revues confidentielles ou lors de conférences professionnelles. Jamais dans l’espace grand public, et encore moins dans des formats audio.

La radio, puis le podcast, ont d’abord ignoré cette matière. Il y avait un malentendu : comment parler de ce qu’on ne peut ni voir ni entendre ? L’olfaction, dans l’imaginaire collectif, restait une affaire de marketing ou de poésie. Soit une industrie opaque, soit un territoire vague de sensations. Entre les deux, peu d’espace pour une parole rigoureuse et incarnée.

C’est à partir des années 2018–2019 qu’un changement lent mais significatif s’est amorcé. Plusieurs facteurs ont joué. D’abord, la montée en puissance du podcast comme média de fond, favorisant les formats longs, les récits personnels, l’approche sensible. Ensuite, la volonté de certains professionnels du parfum, journalistes, parfumeurs, créateurs ou passionnés, de sortir du cloisonnement technique.

Il y a aussi un contexte culturel plus large. Depuis la pandémie, le besoin de ralentir, d’écouter, de se reconnecter à des formes d’attention plus subtiles, a ouvert la voie à d’autres manières de parler du sensoriel. Le goût, le toucher, l’odeur ont retrouvé une place dans les conversations. Le parfum, en tant qu’objet culturel, a cessé d’être cantonné au produit pour redevenir un langage, une mémoire, et même le reflet du monde.

C’est dans ce moment-là que le podcast s’est imposé comme un médium pertinent. Dans une optique claire : explorer. Ce que permet le format audio, c’est une écoute sans distraction, un lien direct avec une voix, une émotion. La parole olfactive, souvent fragmentée ou muette, y trouve un terrain propice. On peut alors prendre le temps de déplier un souvenir d’enfance autour d’une odeur, retracer l’histoire d’une molécule oubliée, interroger un parfumeur sur ce qu’il n’ose pas toujours dire dans les médias classiques.

Et surtout, le podcast permet de dire autrement. Pas avec des fiches produit, pas avec des campagnes visuelles, mais avec le souffle de quelqu’un qui raconte, doute, hésite, se souvient. C’est cette parole-là que le parfum attendait.

Alors non, on ne sent pas à travers un podcast. Mais on écoute, et dans cette écoute naît autre chose. Une relation avec l’odeur. Une idée du parfum. Une sensation, toujours impalpable avec une nouvelle dimension.

Typologies de contenus, ou la diversité des approches

Quand on explore les podcasts consacrés au parfum, on découvre vite qu’il n’existe pas un seul type de discours olfactif. Il n’y a pas de format canonique, ni de modèle unique. Au contraire, ce qui frappe, c’est la diversité des intentions. Certains vont chercher la rencontre humaine, d’autres préfèrent l’analyse technique. Certains racontent des histoires, d’autres font parler les lieux, les matières, les gestes. C’est ce qui rend ce champ vivant.

Les entretiens avec les créateurs, parfumeurs, producteurs sont souvent le point d’entrée. Ils donnent une voix aux artisans de l’invisible.

- La Voix du Parfum, animée par Isabelle Sadoux, est l’un des podcasts les plus réguliers dans ce registre. Chaque mois, elle invite un acteur ou une actrice de la filière : parfumeurs, producteurs de plantes à parfum, artisans de la distillation. Loin des discours formatés, ces échanges laissent place aux doutes, aux silences, à la précision d’un souvenir ou d’un geste. On y découvre les coulisses de la création, mais aussi ce qui la précède : la terre, le climat, les mains.

- Dans un autre style, la série Jean-Claude Ellena : Le nez au vent, initiée par France Culture, retrace à la première personne la trajectoire d’un parfumeur à travers les paysages, les matières et les souvenirs qui l’ont façonné. Ce sont des formats rares mais précieux, qui ancrent le parfum dans le temps, dans le vécu.

Plus rares, mais tout aussi essentiels, les podcasts qui abordent l’actualité du secteur et ses tendances commencent à se faire une place.

- Podcasts by Nez, produit par le collectif du même nom, propose des formats journalistiques, souvent en table ronde ou en entretien, pour interroger les mutations du marché. Émergence des parfums dits de niche, redéfinition du genre en parfumerie, impact des nouvelles réglementations, évolution des goûts olfactifs : ces sujets demandent de la rigueur, et trouvent ici un espace à la hauteur

Enfin, certains podcasts s’attachent à explorer la culture et l’histoire du parfum.

- C’est le cas d’À Fleur de Nez, produit en partenariat avec Fragonard, qui alterne entre récits historiques, approches scientifiques et récits sensibles.

- Nez à Nez adopte une forme encore plus libre, en invitant des anonymes à raconter une histoire personnelle liée à une odeur. L’objectif n’est pas de commenter un parfum, mais de révéler ce que l’odorat garde en mémoire, parfois depuis l’enfance.

Cette diversité de formats, de tons et de regards constitue une richesse. Elle reflète ce que le parfum est en réalité : un champ de perceptions lié au savoir et au récit. Le podcast, par sa plasticité et son intimité, permet à chacun d’y trouver un chemin. Que l’on soit amateur ou professionnel, curieux ou passionné, il y a, dans cette offre foisonnante, mille façons d’entrer en relation avec ce qui ne se voit pas.

Marques vs indépendants : deux registres, deux intentions

Dans le paysage des podcasts consacrés au parfum, deux grandes logiques éditoriales se dessinent. D’un côté, des formats produits par les marques, porteurs d’une parole maîtrisée, alignée sur leur esthétique et leurs valeurs. De l’autre, des voix indépendantes, plus libres dans leur ton, souvent plus critiques, mais pas pour autant exemptes de stratégie. Le clivage n’est pas une opposition frontale, mais un écart de posture, de rythme, d’intention.

Les podcasts de marque s’apparentent à des extensions sensorielles de leur univers.

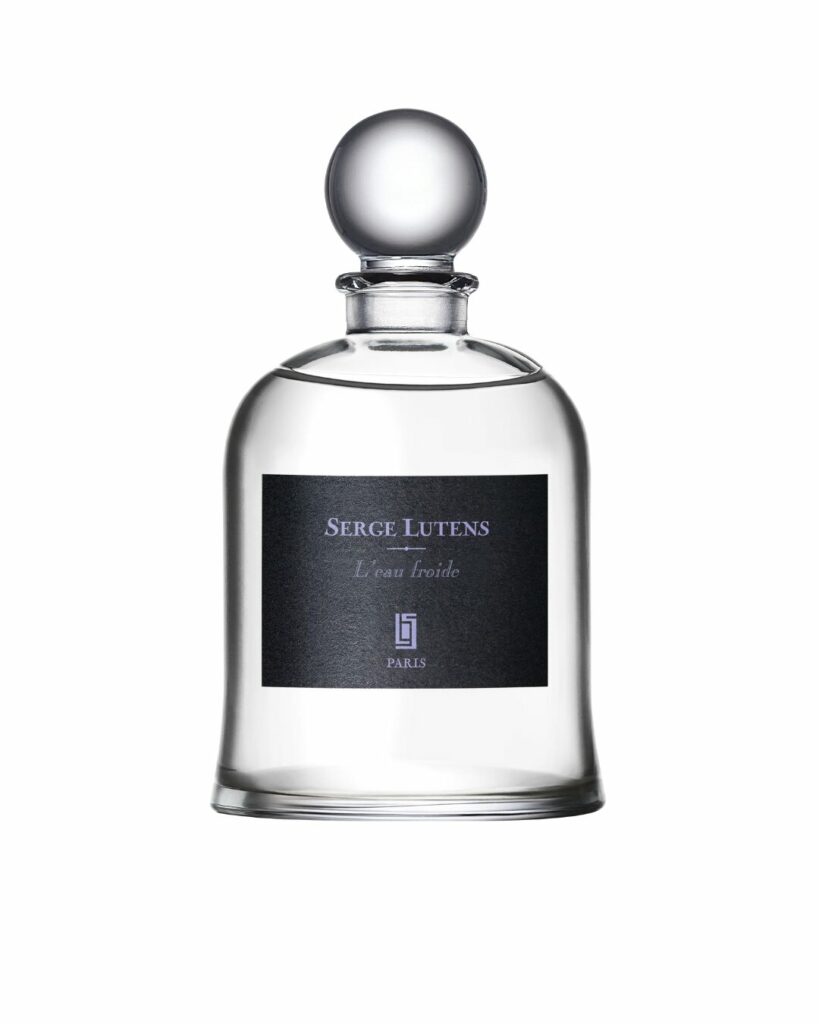

- Fragrance Stories, lancé par Serge Lutens, illustre cette démarche avec précision : chaque épisode déroule une narration lente, feutrée, parfois quasi-mystique, dans la lignée de l’identité visuelle et littéraire de la maison. Ici, le podcast n’explique rien, il enveloppe. Il ne décrit pas le parfum, il en déploie les résonances. On est ici dans un registre narratif maîtrisé.

- À l’inverse, Essential Parfums adopte un ton plus clair, presque didactique. Les matières premières y sont racontées par les parfumeurs eux-mêmes, dans un format épuré, où la parole transmet sans surcharger. Ce n’est pas une plongée dans l’imaginaire, mais un geste de pédagogie maîtrisée. L’intention est noble : éveiller la curiosité, transmettre un savoir, sans bruit superflu.

En miroir de ces récits calibrés, les voix indépendantes occupent un espace plus mouvant, plus abrupt parfois, mais toujours nécessaire.

- La Parfumerie Podcast, animé par L’Ancien et Le Zen, s’inscrit dans cette veine. C’est brut, passionné, parfois dérangeant. Les épisodes ressemblent à des conversations entre amis, où se croisent coups de cœur, coups de gueule et analyses spontanées. Il n’y a pas de ligne figée, mais une parole assumée, subjective, presque militante. C’est ce souffle-là qui remet en mouvement un discours olfactif parfois trop lissé.

- Plus analytique, Podcasts by Nez, lancé en 2021 par le collectif éponyme, structure la parole autour de thématiques précises : le genre, l’économie, la culture du parfum. Tables rondes, lectures commentées, entretiens croisés : tout y est pensé pour décloisonner. Le ton est rigoureux, parfois aride, mais toujours situé. C’est un espace où le parfum s’articule avec le monde, sans effet de style inutile.

- Enfin, Sens Figuré, porté par Anne-Laure Joalland, propose une alternative sensible. Chaque épisode est construit autour d’une voix, d’un souvenir, d’un rapport intime à l’odeur. On y entend peu de marques, peu de termes techniques, mais beaucoup de vécu. L’émotion n’y est pas exploitée : elle est accueillie. Dans ce format, le podcast devient presque un geste poétique. Une forme d’archéologie intérieure, où le parfum révèle ce qu’il enfouit.

Ce qui se dessine, ce n’est pas une hiérarchie entre formats contrôlés et voix libres, mais une coexistence de récits. Chaque podcast trace sa ligne, selon ses ressources, ses objectifs, ses fidélités. Ce qui compte, au fond, ce n’est pas l’origine du podcast, mais la justesse de ce qu’il tente. La cohérence entre le fond et la forme, l’honnêteté du ton, l’attention portée à ce qui se dit… et à ce qui ne se dit pas.

Limites et défis du format

Parler de parfum sans le faire sentir. C’est tout l’enjeu. Et tout le paradoxe.

Le podcast impose une contrainte évidente : l’absence d’odeur. Là où le parfum repose sur la volatilité, l’instant, la peau, le format audio ne transmet rien de la matière réelle. Il ne donne accès ni à la sensation directe, ni à l’effet de sillage, ni à l’évolution sur l’épiderme. Ce manque est frontal. Il ne peut pas être contourné.

Mais c’est précisément cette limite qui pousse ceux qui s’en emparent à inventer autre chose. Le podcast n’essaie pas de simuler le parfum. Il ne cherche pas à combler le vide, mais à composer avec lui. Il faut alors faire confiance au langage, aux silences, aux images mentales que les mots peuvent réveiller.

Le défi principal reste celui du vocabulaire. Parler d’odeur est toujours délicat. Trop de mots techniques, et on perd l’auditeur. Trop de métaphores, et on flotte. Il faut trouver un équilibre rare entre précision et évocation, entre rigueur et sensibilité. Ceux qui y parviennent réussissent à faire ressentir quelque chose, sans rien imposer. Les autres s’égarent dans des généralités ou dans des détours qui fatiguent.

Autre difficulté : le public. Le parfum est un domaine encore souvent perçu comme élitiste ou trop abstrait. Les podcasts doivent composer avec ce filtre. Le risque est double. D’un côté, rester trop confidentiel. De l’autre, simplifier à l’excès. Trouver sa place entre ces deux extrêmes demande du temps, une identité claire, et une vraie constance dans le propos.

Et puis, il y a la question du rythme. Le parfum appelle la lenteur, la profondeur, la nuance. Or, le podcast reste un format soumis à la disponibilité de l’auditeur, à sa concentration, à sa fatigue aussi. Il faut donc capter l’attention sans trahir la matière. Éviter l’effet « monologue figé », tout en refusant le bavardage gratuit.

Ce n’est pas un format évident. Il exige un engagement sincère, une capacité d’écoute, une attention au détail. Mais c’est aussi ce qui en fait sa force. Parce qu’il ne montre rien, le podcast ouvre un espace imaginaire. Ce qu’on n’entend pas, on le devine. Ce qu’on ne sent pas, on le projette.

Les créateurs qui acceptent la règle du jeu de parler sans montrer, suggérer sans saturer, offrent alors une expérience unique. Une autre façon d’entrer dans l’univers du parfum. Plus discrète. Plus intérieure. Mais parfois plus marquante que bien des discours illustrés.

Le podcast n’essaie pas de prendre la place de l’odeur mais plutôt de construire une relation plus lente, plus intérieure. Une parole qui prend le temps de se poser.

Ces formats cherchent à mettre en avant ce qui, d’habitude, ne fait pas de bruit. Une manière de créer du lien avec le parfum, non plus par la peau, mais par l’écoute.

Le format reste jeune. Mais il trace déjà des chemins. Demain, peut-être, l’expérience se prolongera. Un podcast accompagné d’un échantillon. Une narration pensée pour les sens. Une exploration croisée, où l’oreille et le nez avanceraient ensemble.

Et voilà déjà une autre manière d’habiter le parfum.

Du 3 au 5 juillet, la Grasse Perfume Week animera les collines ensoleillées du Sud de la France. Si vous aimez le parfum, vous en avez forcément entendu parler. Mais savez-vous pourquoi Grasse est appelée la “capitale mondiale du parfum” ?

Ce titre ne vient pas d’un slogan, encore moins d’une opération marketing. Il s’est construit au fil des siècles, entre climat privilégié, culture florale minutieuse et gestes artisanaux devenus références. Car derrière chaque fragrance, il y a une origine, une histoire, un lieu. Et très souvent, ce lieu, c’est Grasse.

Dans cet article, nous vous proposons de (re)découvrir ce territoire à part : des champs de jasmin à l’innovation durable, des gantiers-parfumeurs du XVIᵉ siècle aux laboratoires d’aujourd’hui.

Un terroir propice au développement de la parfumerie

On ne devient capitale du parfum par accident. Grasse l’est devenue parce que tout, ici, semblait l’y conduire.

Il faut d’abord regarder la terre, le ciel, et ceux qui la cultivent depuis des générations. C’est là que tout commence. Avec ses hivers cléments, ses étés lumineux et secs, et son humidité parfaitement dosée, Grasse offre aux fleurs bien plus qu’un climat agréable : un vrai terrain d’expression.

La ville profite d’un microclimat unique favorisé par l’effet de foehn. Ce phénomène météorologique, dû à la proximité des montagnes, apporte un air plus sec et plus chaud en redescendant vers la ville. Résultat : un climat idéal pour la culture florale (rose de mai, jasmin…), limitant les maladies et améliorant la qualité des récoltes. C’est l’un des secrets naturels qui ont fait la renommée de Grasse dans le monde du parfum.

Ajoutez à cela la lumière presque constante, et les pentes douces qui multiplient les expositions, et l’altitude idéale , et de nombreuses sources naturelles: tout concourt à donner aux fleurs une intensité rare.

Quatre fleurs emblématiques dessinent depuis longtemps le profil olfactif de la région : le jasmin Grandiflorum, la rose Centifolia, la tubéreuse et la lavande vraie. Mais chacune d’elles impose son propre rythme, ses exigences, et sa manière d’être approchée.

Le jasmin, par exemple, ne se cueille qu’à l’aube, quand l’air est encore frais. Une heure plus tard, sa fragrance s’altère.

La rose de mai offre sa floraison en trois semaines, pas plus. Il faut la récolter fleur par fleur, avec une patience qu’on n’invente pas.

La tubéreuse, capricieuse et généreuse à la fois, demande un sol bien drainé et une attention de tous les instants.

Et puis la lavande, discrète mais puissante, pousse sur les hauteurs. Elle donne à l’ensemble sa touche aromatique et presque médicinale.

Rien de tout cela ne serait possible sans celles et ceux qui, ici, savent lire la terre et parler aux fleurs.

À Grasse, cultiver des fleurs, ce n’est pas un métier d’appoint. C’est un héritage, une mémoire transmise par le geste. On apprend tôt à reconnaître le bon moment, à sentir sans regarder, à trier sans abîmer. Ce savoir ne s’enseigne pas : il s’attrape, en regardant faire.

Ce sont ces gestes-là, appris sans manuel, qui forment le socle invisible mais essentiel de toute la filière. La plupart des producteurs travaillent en famille, souvent regroupés en coopératives. C’est une manière de rester solides, de faire corps, et de garantir une qualité sans compromis.

Certaines fermes, comme celle de Pégomas, ont tissé des liens étroits avec de grandes maisons. Depuis plusieurs décennies, Chanel s’approvisionne auprès de la famille Mul à Pégomas pour son jasmin et sa rose Centifolia, utilisés notamment dans la composition de N°5.

Aujourd’hui, la dynamique est claire : agriculture bio, circuits courts, retour au local. Grasse ne suit pas une tendance, elle défend sa propre cohérence.

Ici, on cultive bien plus que des fleurs. On cultive un équilibre entre la terre, le temps, le geste… et ce qu’on choisit d’en faire.

Un savoir-faire artisanal devenu industriel

L’histoire de la parfumerie à Grasse commence avec le cuir. Au XVIᵉ siècle, la ville, grâce à ses sources, est un centre actif de la tannerie. Le cuir tanné conservait une odeur forte, que certains artisans ont cherché à masquer avec des essences florales.

Le geste est d’abord utilitaire, puis devient un marqueur de distinction. Dès le XVIᵉ siècle, les gants parfumés gagnent en popularité auprès des élites européennes, notamment à la cour de France. Grasse, alors ville de ganterie, commence à se distinguer par ce savoir-faire naissant.

Cette activité annexe va peu à peu prendre son autonomie. Dès le XVIIᵉ siècle, la parfumerie se détache de la ganterie pour s’imposer comme une filière à part entière. Grasse bénéficie alors de deux atouts décisifs : la disponibilité locale de fleurs à parfum, et une main-d’œuvre habituée à transformer la matière avec minutie.

Les techniques d’extraction mises au point à cette époque continuent d’imprégner le savoir-faire grassois :

• La distillation à la vapeur, adaptée aux plantes robustes comme la lavande ou le romarin, permet d’extraire des huiles essentielles en chauffant la matière végétale.

• L’enfleurage à froid, procédé typique de Grasse, repose sur l’absorption des molécules odorantes par une graisse neutre, puis leur récupération par l’alcool. Cette méthode est particulièrement utilisée pour les fleurs délicates comme le jasmin ou la tubéreuse, qui ne supportent ni la chaleur ni la pression.

• La macération, qui consiste à laisser tremper les matières premières dans un solvant pendant plusieurs jours ou semaines, offre un autre mode de capture de l’odeur.

Pendant tout le XVIIIᵉ et XIXᵉ siècle, Grasse développe une véritable industrie du parfum, structurée autour de ces procédés. Les artisans deviennent des transformateurs, les exploitations agricoles se spécialisent, et les premiers négociants apparaissent. La ville devient un carrefour entre culture, technique et commerce, capable de répondre aux demandes croissantes de la parfumerie de luxe naissante.

Le XXᵉ siècle marque l’entrée dans une nouvelle phase : l’industrialisation maîtrisée. Grasse développe ses infrastructures, modernise ses outils, mais conserve ses fondements. Les petites structures familiales côtoient des maisons plus larges, les gestes manuels restent présents même au sein des unités de production. Ce double mouvement — fidélité aux techniques anciennes et adaptation à la demande mondiale — permet à Grasse de préserver sa singularité dans un secteur de plus en plus globalisé.

Aujourd’hui encore, malgré les progrès technologiques et l’arrivée de la chimie de synthèse, les grandes maisons et les parfumeurs indépendants continuent de s’appuyer sur les techniques traditionnelles grassoises. Parce qu’elles ne sont pas seulement efficaces : elles garantissent une qualité sensorielle et une profondeur olfactive qu’aucun procédé standardisé ne peut remplacer.

Le rayonnement international de Grasse

À partir du XIXᵉ siècle, Grasse change d’échelle. Ce n’est plus seulement une ville spécialisée dans la transformation des fleurs : c’est un nom qui circule, une référence qui s’impose. Son savoir-faire dépasse les frontières. Il ne se limite plus à ce que l’on produit localement, mais s’exprime dans chaque parfum qui revendique un ancrage d’excellence. Trois piliers structurent cette réputation : la culture des plantes à parfum, leur transformation, et l’art de les faire parler dans une composition. Grasse maîtrise les trois.

Ce rayonnement s’incarne d’abord à travers ses maisons historiques. Fragonard, Molinard, Galimard : toutes trois ont traversé les époques sans se figer. Elles conservent leur ancrage local, tout en ayant su ouvrir leurs portes au grand public. Leurs ateliers sont toujours actifs, mais elles ont aussi développé des musées, des parcours de visite, des collections accessibles. Leur rôle dépasse la simple préservation d’un patrimoine : elles participent à sa transmission, à sa compréhension, à sa réinvention. Elles ne préservent pas un décor, elles prolongent un geste.

Mais le rayonnement de Grasse ne repose pas uniquement sur ses maisons. Il s’exprime aussi dans la qualité de ses fleurs, que les grandes maisons s’arrachent. Chanel, Dior, Guerlain, Hermès… toutes entretiennent des relations durables avec les producteurs grassois. Certaines vont plus loin encore, comme Chanel, qui depuis plusieurs décennies collabore en exclusivité avec la famille Mul, à Pégomas. C’est là que sont cultivés chaque année le jasmin et la rose Centifolia utilisés dans les formules les plus emblématiques de la maison. Ce type de partenariat repose sur un double engagement : une qualité constante d’un côté, une sécurité économique de l’autre. C’est ce lien de confiance qui permet de maintenir des cultures traditionnelles, sans compromis sur les pratiques.

La maison Dior a collaboré avec Edmond Roudnitska, installé à Cabris, pour plusieurs de ses compositions emblématiques. Si Cabris n’est pas un site de production pour la marque, il reste symboliquement lié à cette période de création.

Lancôme avec le Domaine de la Rose, un lieu dédié à la culture biologique de la rose centifolia, symbole de la marque, alliant tradition, innovation et engagement écologique.

Aurélien Guichard, co-fondateur de Matière Première, cultive sur un domaine biologique certifié Ecocert dans la région de Grasse, des champs de rose centifolia, de tubéreuse et de lavandin afin de produire lui-même ses ingrédients naturels — ce qui fait de lui le seul parfumeur au monde à maîtriser ainsi toute la filière de la matière première.

Dans tous les cas, l’intention est la même : préserver une proximité réelle entre la création olfactive et le vivant. Les parfumeurs, qu’ils soient maison ou indépendants, viennent à Grasse pour sentir, échanger, choisir. Ils marchent dans les champs, discutent avec les cultivateurs, respirent l’air du lieu. Cette expérience directe, presque rituelle, participe de la justesse du geste créatif.

Ce lien organique entre une terre et une industrie a été reconnu officiellement en 2018. Cette année-là, l’UNESCO inscrit les savoir-faire liés au parfum en Pays de Grasse au patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Ce n’est pas une simple distinction symbolique : c’est la reconnaissance d’une chaîne complète, de la plante au parfum. L’inscription honore la culture des fleurs, leur transformation, mais aussi la manière dont ces matières deviennent langage, dans une logique de transmission intergénérationnelle. Elle valorise un savoir-faire vivant, qui articule nature, technique et économie locale. Grasse devient ainsi le premier territoire au monde à recevoir une telle reconnaissance dans le domaine du parfum.

Aujourd’hui, le nom de Grasse ne désigne plus uniquement un lieu. Il évoque une promesse : celle d’un parfum construit avec exigence, authenticité et maîtrise. Dans les circuits professionnels comme dans l’imaginaire du luxe, Grasse reste une signature.

Grasse aujourd’hui : entre tradition et innovation

Alors que la parfumerie mondiale traverse une période de questionnements sur son impact, ses sources, ses responsabilités ; Grasse continue d’avancer. Elle le fait à son rythme, sans rupture spectaculaire, mais sans immobilisme non plus. Fidèle à elle-même, elle bouge sans renier. Elle ajuste, sans jamais renoncer à ce qui fait sa colonne vertébrale.

Protéger ses cultures florales reste une priorité concrète, pas un discours. Face à la pression des terrains qui se vendent plus vite qu’ils ne se replantent, face à la concurrence venue d’ailleurs, les producteurs s’organisent. Beaucoup ont choisi de se regrouper en coopératives, pour ne pas porter seuls le poids de la saison ou du marché. Le bio s’impose de plus en plus, pas seulement parce que c’est tendance, mais parce que le sol, lui aussi, a besoin de temps, de justesse, de respect. Les circuits courts se développent : pour garantir la qualité, mais aussi pour redonner du sens à chaque étape.

Transmettre, ici, est un verbe d’action. Il se conjugue à tous les âges. À l’École supérieure du parfum, au lycée horticole, ou dans les formations continues soutenues par les maisons, on apprend en regardant faire. La transmission du savoir-faire à Grasse repose en grande partie sur l’observation, l’expérience et la répétition des gestes au quotidien.

Les musées, les ateliers, les parcours olfactifs grand public ouvrent aussi des portes : parce que la parfumerie ne doit plus rester l’affaire de quelques-uns. À Grasse, la culture du parfum se transmet à la fois dans les champs, dans les ateliers et dans les lieux de formation, une transmission concrète enracinée dans le territoire.

Mais la tradition, ici, ne signifie jamais le repli. L’innovation a toute sa place à condition qu’elle respecte le geste. Plusieurs structures de recherche travaillent depuis Grasse sur des sujets concrets : chimie verte, extraction douce, molécules alternatives. L’objectif n’est pas de remplacer la nature, mais d’inventer des solutions là où certaines matières deviennent trop rares, ou trop réglementées.

La question de la durabilité est désormais centrale. Et elle ne se limite pas aux ingrédients.

Plusieurs acteurs locaux s’intéressent aujourd’hui à la durabilité : extraction plus économe, solvants d’origine naturelle, et réflexion sur des emballages plus responsables.

On croise ici les savoirs : ceux de l’artisan, de l’industriel, du chercheur. Ce croisement est fertile. Il dessine un autre modèle, à la fois exigeant et adaptable.

Grasse ne repose pas uniquement sur son héritage. Elle le remet en jeu, chaque saison, chaque récolte, chaque création en réaffirmant la vitalité de son écosystème. Ce qui la maintient vivante, c’est cette tension fertile entre ce qu’elle protège et ce qu’elle explore. Fidélité et mouvement. Héritage et projection.

Et c’est peut-être cela, au fond, qui fait qu’on continue de l’appeler la capitale du parfum sans réserve ni nostalgie.

De ses collines de jasmin aux laboratoires de chimie verte, Grasse incarne une parfumerie complète, exigeante, et résolument vivante. Là où d’autres territoires ont vu leur savoir-faire s’éteindre ou se diluer, Grasse a su s’adapter sans céder à la standardisation. C’est cette capacité à concilier geste ancien et vision nouvelle qui fait aujourd’hui encore sa force.

Alors que les enjeux écologiques et économiques redessinent les contours du secteur, Grasse offre un modèle précieux à observer : une ville qui ne vend pas une image, mais un ancrage. Une ville qui ne préserve pas seulement un passé, mais qui continue d’inspirer l’avenir.

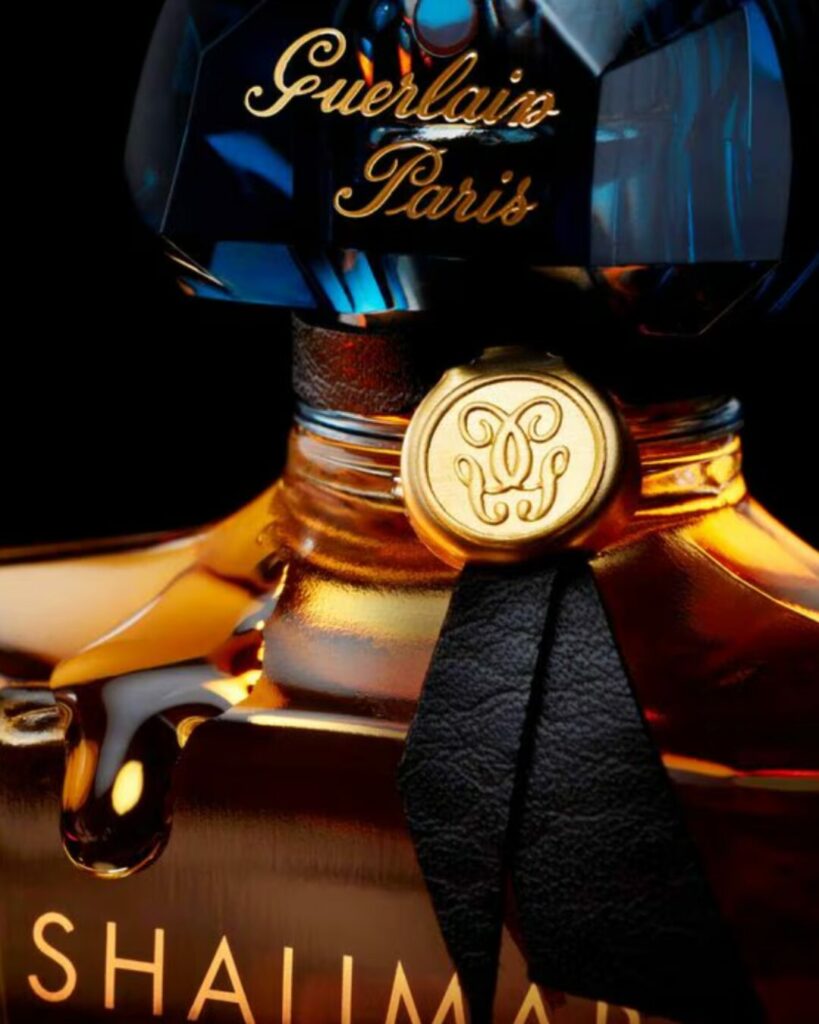

Il est des parfums qui traversent les âges sans jamais perdre de leur éclat. Shalimar de Guerlain est de ceux-là. Un siècle après sa création, il continue de faire rêver, de séduire et d’incarner une certaine idée du luxe à la française. Avec ses volutes orientales, son sillage envoûtant et son flacon iconique, il demeure l’un des parfums les plus célèbres de l’histoire. Inspiré d’une légende d’amour intemporelle, Shalimar est bien plus qu’un parfum : il est une déclaration de sensualité et d’élégance, une œuvre d’art olfactive qui défie le temps. Alors que la Maison Guerlain célèbre son centenaire, plongeons dans l’histoire fascinante de ce chef-d’œuvre parfumé qui, malgré les modes et les tendances, reste une référence absolue.

Jacques Guerlain : Le nom derrière Shalimar

Dans l’histoire de la parfumerie, certains noms résonnent comme des évidences. Jacques Guerlain en fait partie. Héritier d’un savoir-faire familial d’exception, il a façonné l’âme olfactive de la Maison Guerlain avec une signature reconnaissable entre mille : celle d’un esthète visionnaire, habité par le désir de transcender la matière première pour en extraire l’émotion pure.

Formé dans l’ombre de son oncle Aimé Guerlain, il ne tarde pas à se distinguer par son audace et son instinct créatif. Là où d’autres se contentent de perfectionner l’existant, lui explore, tente, bouscule les conventions. Il est à l’origine de chefs-d’œuvre qui ont marqué la parfumerie, de L’Heure Bleue à Mitsouko, mais c’est avec Shalimar qu’il signe son coup de génie. Une vanille d’une sensualité incandescente, un équilibre entre la fraîcheur hespéridée et la profondeur orientale : en 1925, il pose les bases d’un mythe.

Jacques Guerlain n’est pas seulement un parfumeur talentueux, c’est un conteur. Ses créations racontent des histoires, traduisent des émotions universelles. Shalimar, inspiré de la passion entre l’empereur Shah Jahan et Mumtaz Mahal, n’échappe pas à cette règle. Plus qu’un parfum, il devient une invitation au voyage, un écho à l’amour éternel. À travers lui, Jacques Guerlain ne se contente pas de capturer une époque : il la défie, la dépasse et inscrit son nom dans l’éternité.

Aux origines d’une légende

Les légendes naissent souvent d’un simple frisson, d’un instant suspendu entre la réalité et le rêve. Shalimar, lui, est né d’une histoire vraie devenue mythe. Sa création trouve ses racines dans l’Inde Moghole au XVII ème siècle, où l’amour se grave dans le marbre blanc du Taj Mahal et s’épanouit dans les jardins luxuriants de Shalimar. C’est l’histoire de la passion dévorante entre l’empereur Shah Jahan et sa bien-aimée Mumtaz Mahal. Les sublimes jardins de Shalimar entouraient le palais où leur amour s’épanouit. Mais la belle perdit la vie en donnant naissance à leur quatorzième enfant. Inconsolable, Shah Jahan lui fit édifier un merveilleux mausolée: le Taj Mahal.

Jacques Guerlain, subjugué par cette histoire fabuleuse, décide d’en faire un parfum. Un hommage olfactif à cette romance éternelle, un sillage capable de défier le temps.

Mais derrière la poésie, il y a le hasard – ou le génie. La légende veut qu’un jour, dans son laboratoire, Jacques Guerlain ajoute un trait d’éthylvanilline, molécule récemment synthétisée, à un flacon de Jicky, ce jus révolutionnaire créé par son oncle. L’accord prend une profondeur inattendue, une sensualité brûlante qui contraste avec la fraîcheur hespéridée. Il explore, ajuste, remplace, équilibre, poussant les notes orientales, modulant les hespéridés, jusqu’à ce que l’alchimie opère,et que l’équilibre parfait se dessine. Il ne reste plus qu’à lui donner un nom. Ce sera Shalimar, en référence aux jardins où l’empereur et sa reine aimaient se retrouver, loin du tumulte du monde.

Lancé en 1925 lors de l’Exposition des Arts Décoratifs de Paris, Shalimar n’est pas seulement un parfum : il est une révolution. À une époque où la parfumerie occidentale reste dominée par les fleurs poudrées et les accords sages, il impose son souffle oriental, voluptueux, hypnotique. Son sillage est une promesse d’évasion, un appel au mystère. Et c’est ainsi qu’il entre dans l’histoire, non pas comme une simple création, mais comme une déclaration d’amour olfactive, intemporelle et absolue.

Shalimar : entre éclat et sensualité

Shalimar ne se raconte pas, il se vit. Il est de ces parfums qui laissent une empreinte, un frisson sur la peau, une rémanence dans l’air. Derrière son sillage mythique se cache une construction olfactive d’une richesse absolue, où chaque matière première joue son rôle avec une précision presque insolente.

L’éclat initial d’une bergamote éclipsante

Dès les premières secondes, la bergamote fuse avec une vivacité tranchante. Elle ne se contente pas d’être une simple touche d’agrumes ; elle éclaire la composition d’une lumière verte, zestée, presque florale. Un départ incisif, mordant, qui capte immédiatement l’attention avant de s’adoucir dans la douceur du cœur floral. Guerlain l’a surdosée, comme un éclat de verre traversé par le soleil, et c’est cet excès maîtrisé qui donne à Shalimar cette aura lumineuse, cette ouverture électrisante qui précède l’abandon total à ses profondeurs sensuelles.

Un cœur floral comme un voile de soie

Sous ce cœur est une caresse subtile de jasmin, de rose et d’iris. Ici, pas de fleurs capiteuses, pas d’explosion florale. Tout est feutré, délicatement esquissé, comme une étoffe vaporeuse qui se dépose sur la peau. L’iris apporte cette facette poudrée, presque tactile, qui enlace les notes avec une douceur infinie. C’est un cœur discret, mais essentiel, un passage entre la lumière du départ et l’ombre voluptueuse du fond.

L’incandescence d’un fond inoubliable

Et puis tout bascule. La vanille entre en scène, crémeuse, envoûtante, d’une richesse infinie. Elle n’est pas seule : elle s’accompagne de fève tonka, d’opoponax et de résines balsamiques qui la densifient, la rendent plus profonde, plus hypnotique. Ici, Shalimar dévoile son vrai visage, celui d’un parfum charmeur, enveloppant, brûlant de sensualité.

C’est dans ces notes de fond que l’on reconnaît la Guerlinade, cette signature propre à la maison Guerlain. La vanille, la bergamote, l’iris et la fève tonka tissent un lien invisible entre Shalimar et les autres chefs-d’œuvre de la maison. Mais ici, cet accord prend une dimension presque charnelle. Shalimar n’est pas un parfum sage, il est une déclaration, un sillage qui s’imprime, un souffle qui ensorcelle.

Certains le trouvent trop puissant, d’autres ne peuvent plus s’en passer. Il ne cherche pas à être consensuel. Il séduit, il trouble, il impose sa loi. Un siècle après sa naissance, il continue d’envoûter ceux qui croisent son sillage. Parce que Shalimar n’est pas seulement un parfum. Il est une empreinte.

Shalimar : un parfum intemporel malgré les tendances

Le monde change, les modes passent, les générations se succèdent… et pourtant, Shalimar est toujours là. Certains diront que c’est grâce à son héritage, d’autres parleront de son flacon iconique. Mais la vérité, c’est que Shalimar ne se contente pas d’exister : il impose sa présence.

Ce qui le rend indémodable, c’est qu’il ne cherche pas à plaire à tout prix. Il ne s’adapte pas, il ne se réinvente pas pour coller aux tendances. Il est ce qu’il est, un parfum entier, assumé, qui n’a jamais cédé aux compromis. C’est précisément cette intransigeance qui le rend si précieux. Il séduit encore parce qu’il n’a jamais eu besoin de séduire : il s’impose, avec une élégance naturelle, sans artifice.

Les jeunes générations l’adoptent, fascinées par son caractère unique, tandis que celles qui l’ont porté toute leur vie continuent de s’y retrouver. Il traverse les âges avec une insolente facilité, parce qu’il n’appartient à aucun d’eux. Il est à part, hors du temps. Intouchable.

Son influence et son héritage dans la parfumerie moderne

On ne crée pas un parfum comme Shalimar sans laisser une empreinte indélébile. Il est le premier à avoir osé cette overdose de notes vanillées, ce choc olfactif entre l’acidité des agrumes et la sensualité des notes orientales. Sans Shalimar, la parfumerie ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui.

Son sillage a ouvert une brèche, inspirant des générations de parfumeurs à explorer des territoires olfactifs plus aventureux. Il a tracé la voie aux grandes fragrances orientales, influençant des créations comme Opium d’Yves Saint Laurent, Obsession de Calvin Klein, ou encore L’Heure Bleue, son propre frère d’âme chez Guerlain.

Shalimar n’a pas seulement marqué l’histoire, il est devenu une norme, une base sur laquelle d’autres construisent. Mais aucun ne l’a détrôné. Parce que Shalimar n’est pas un parfum parmi d’autres. Il est une icône.

Shalimar, l’intemporel souverain

Certains parfums naissent et s’effacent, d’autres marquent l’histoire. Shalimar fait partie de ces rares élixirs qui défient le temps, imposant leur sillage avec une présence presque mystique. Cent ans après sa création, il demeure une référence absolue, un mythe olfactif.Son secret ? Il ne s’est jamais transformé pour séduire : il s’est imposé. Fidèle à lui-même, entier, indomptable, il ne cherche pas à plaire, il fascine. On l’aime ou on le trouve trop audacieux, mais on ne peut l’ignorer. Il est une signature, une empreinte, un parfum qui façonne une présence bien plus qu’il ne l’accompagne.

Transmis de génération en génération, Shalimar n’appartient pas à une époque, mais à une personnalité. Le porter, c’est embrasser une légende, marcher dans l’histoire sans jamais se fondre dans le décor. Shalimar ne se contente pas d’exister. Il règne.

Son flacon emblématique

Son écrin, dessiné par Raymond Guerlain, s’inspire des vasques des jardins des Shalimar, avec un cabochon bleu en forme d’éventail, le premier cabochon coloré de la parfumerie, une prouesse technique signée Baccarat.

. Ce design audacieux a remporté le premier prix à l’Exposition des Arts Décoratifs de 1925.

100 ans : les actions mises en place par Guerlain pour l’occasion

Pour célébrer le centenaire de Shalimar, Guerlain a lancé plusieurs initiatives spéciales. La maison a dévoilé une édition limitée ornée de cristaux Swarovski, rendant hommage à l’élégance et au raffinement du parfum. De plus, Guerlain a organisé des expositions retraçant l’histoire de Shalimar, permettant aux amateurs de parfums de découvrir ou redécouvrir cette icône sous un nouvel éclairage.

En un siècle d’existence, Shalimar s’est imposé comme un pilier de la parfumerie mondiale. Symbole de passion, de luxe et d’intemporalité, il continue de séduire et d’inspirer, prouvant que certaines créations transcendent le temps et les modes.

La danse est un langage du corps. Mais ce langage, avant même de se voir ou de s’entendre, se sent. Chaque style de danse, chaque pratique, chaque scène possède son univers olfactif propre : le cuir des bottines de flamenco, le bois sec d’un studio de ballet , la sueur rythmée d’un battle hip-hop, les encens diffusés dans les danses orientales ou les effluves d’huiles corporelles dans les danses africaines.

L’odeur de la danse est un mélange organique et vivant. Elle dit le corps qui travaille, les matières qui frottent, les gestes répétés, la scène qui se chauffe, l’intensité du moment. Certaines maisons de parfum s’en sont inspirées pour créer des parfums iconiques, comme on composerait une chorégraphie : en couches, en tension, en liberté.

Les matières et leurs parfums : la danse à l’état brut

Avant d’être sublimée sur scène, la danse commence dans un espace concret, physique, texturé. C’est un lieu de travail, d’effort, de répétition. Et comme tout espace vivant, il a une odeur. La danse, quelle que soit sa forme, repose sur un rapport sensoriel direct à la matière : celle du sol, des chaussures, du corps en mouvement, des tissus qui frottent. Ces éléments forment un paysage olfactif brut, organique, souvent ignoré, mais d’une richesse étonnante.

Le bois, le sol, les murs

C’est le premier partenaire du danseur. Il absorbe les chutes, soutient les bonds, résonne sous les frappes. Dans les studios de danse classique ou contemporaine, il est souvent en bois clair, parfois patiné par les années, et exhale une odeur sèche, poudrée, légèrement résineuse, imprégnée de colophane — une résine de pin utilisée pour favoriser l’adhérence des chaussons. Le matin, quand l’espace est encore vide, on y perçoit des relents de cire, de poussière, de colle ancienne.

Dans les gymnases ou les studios de danse urbaine, le linoléum chauffé, le plastique usé, et parfois même le parfum métallique de la climatisation composent un tout autre univers : plus froid, plus technique, mais tout aussi évocateur. À l’extérieur, sur le bitume, c’est le béton tiède ou la pierre mouillée qui prennent le relais, avec leur minéralité brute, parfois teintée de pollution ou d’herbe écrasée.

Ces impressions trouvent écho dans certains parfums boisés, secs ou minéraux, comme Tam Dao (Diptyque), qui rappelle un bois de santal apaisé et lacté, ou Wonderwood (Comme des Garçons), aux multiples facettes boisées, poussiéreuses et texturées, presque granuleuses sur la peau.

Les chaussures : cuir, tissu, gomme

À chaque danse, ses souliers. Dans les coulisses du ballet, les pointes en satin et les demi-pointes en cuir souple portent une odeur douce et travaillée, mélange de matière animale et de résine. Dans le flamenco, les bottines cloutées sentent le cuir sec, tanné, chauffé par les coups de talon. En danse urbaine, les baskets usées par l’asphalte dégagent des notes plus gommeuses, poussiéreuses, parfois mêlées à l’odeur de la rue elle-même.

Les danses orientales ou africaines, souvent pratiquées pieds nus, mettent en contact direct la peau avec le sol ou les tapis, qui retiennent des effluves corporels, d’huiles végétales, ou de terre battue. Ici, l’odeur vient de l’échange entre le corps et la matière.

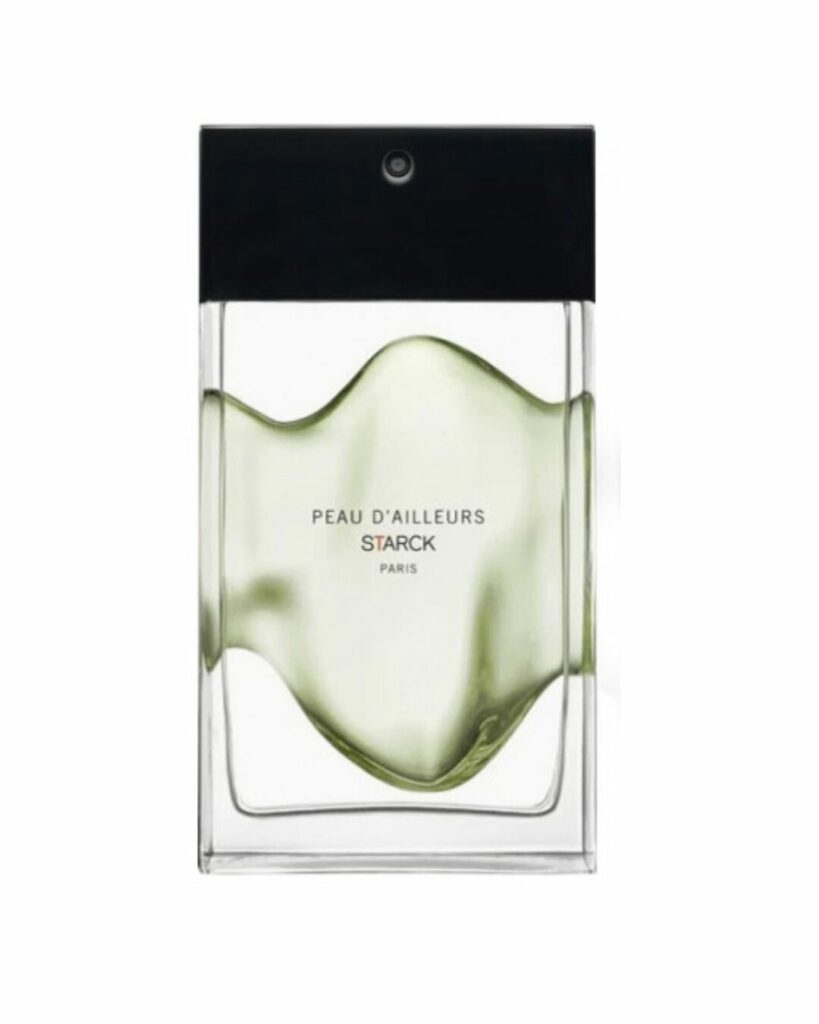

Ces sensations se retrouvent dans des parfums cuirés et sensuels, comme Cuir de Russie (Chanel), au cuir fumé et fleuri, Cuir Ottoman (Parfum d’Empire), à la sensualité baumée puissante, ou Peau d’Ailleurs (Starck), un parfum abstrait et mouvant, qui évoque une matière vivante et indéfinissable.

Le corps et sa peau

La danse est une mise en mouvement du corps, mais aussi une mise en odeur. La sueur du danseur n’est pas brute ; elle est contenue, répétée, stylisée. Elle se mêle à l’odeur de la peau, du tissu, des huiles utilisées avant ou après l’effort.

Dans les danses africaines ou orientales, les huiles d’argan, de coco ou de karité imprègnent la peau d’un sillage nourrissant, solaire, presque lacté. En danse contemporaine ou urbaine, le mélange de transpiration, de textiles techniques et de chaleur corporelle donne naissance à une odeur propre, musquée, intime. Le tiaré de l’huile de Monoï qui imprègne la peau des danseuses de tamouré tahitien se diffuse lui au rythme des percussions.

Certains parfums traduisent avec justesse cette sensualité discrète : Dans Tes Bras (Frédéric Malle), avec son accord bois-musc-violette qui parle de la peau tiède ; Pure Musc (Narciso Rodriguez), d’une pureté troublante ; ou encore Not a Perfume (Juliette Has a Gun), fondé sur une seule molécule musquée, proche de la peau et de la chaleur humaine. Monoï et Tiaré (Berdoues) nous plonge dans la chaleur d’un spectacle tahitien.

Le textile, les costumes, la scène

La danse, c’est aussi le froissement d’un tissu, le poids d’un costume, la tension d’un collant sur la peau. Les matières textiles — tulle, lycra, coton, soie — absorbent et transforment les odeurs. Les costumes de scène, souvent utilisés, conservent des traces de laque, de poudre, de maquillage gras, mais aussi de poussière de scène et de lumière chaude.

C’est une odeur enveloppante, poudrée, un peu vintage, qui convoque immédiatement l’imaginaire du spectacle. Ce sont les loges, les miroirs éclairés, les retouches de dernière minute.

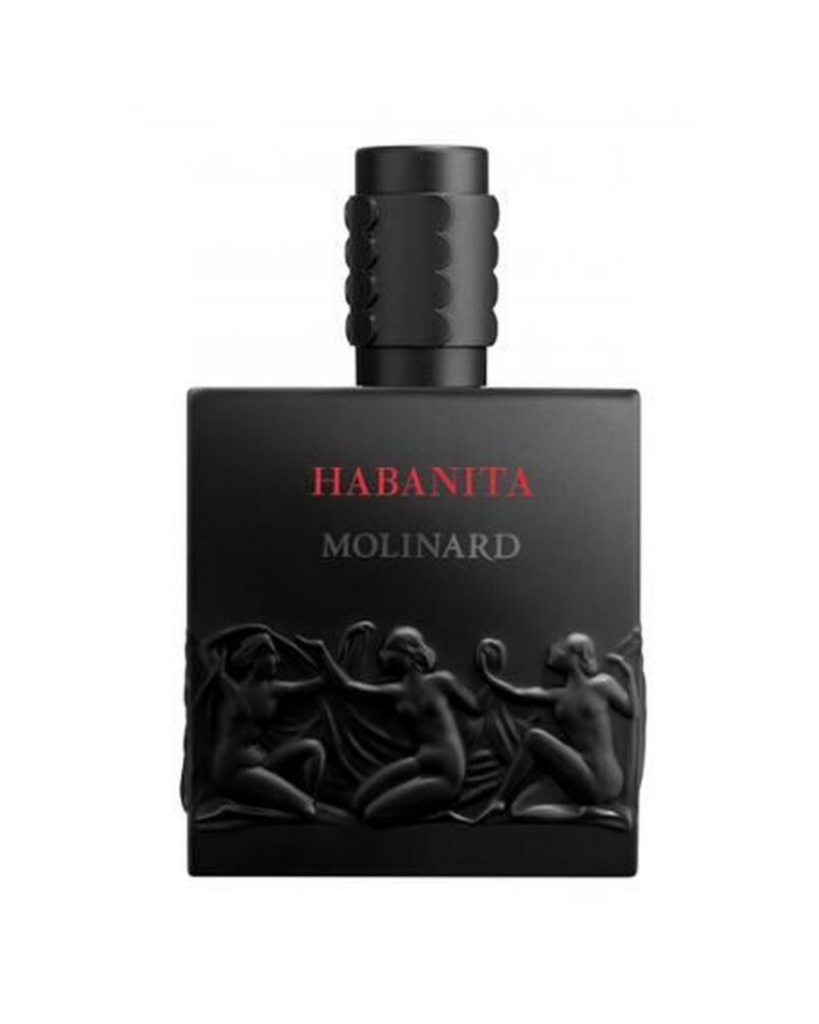

Les parfums qui traduisent cette ambiance sont nombreux : Lipstick Rose (Frédéric Malle), hommage direct au rouge à lèvres et à la poudre de riz ; Mitsouko (Guerlain), chypré profond et velouté ; Habanita (Molinard), au fond poudré et cuiré ; Misia (Chanel) qui nous invite dans les loges de l’opéra, ou encore Une danse sur les Toits (Maison Maïssa), qui attape l’élégance poudrée d’un textile propre et fleuri.

Les parfums inspirés de la danse

Certains parfums ne cherchent pas à illustrer une matière ou une odeur précise, mais à traduire une sensation, un mouvement, un rythme intérieur. Comme une chorégraphie abstraite, ils ne racontent pas une histoire linéaire, mais déroulent un fil sensoriel, entre élans, pauses et tensions.

Quand le parfum devient mouvement

La danse y est racontée non pas comme une scène figée, mais comme une dynamique, une émotion cinétique. On peut alors parler de parfums chorégraphiques : ils montent, suspendent, retombent. Ils tournent autour de la peau comme un partenaire autour d’un axe.

• L’Air de Rien (Miller Harris), créé pour Jane Birkin, offre une sensation d’intimité souple, presque négligée mais maîtrisée, comme une gestuelle fluide qu’on ne regarde pas, mais qu’on ressent.

• Gypsy Water (Byredo) mêle encens, vanille et bois clairs dans une composition légère et libre, qui rappelle l’idée d’une danse nomade, en extérieur, proche de la nature.

• L’Eau d’Hiver (Jean-Claude Ellena pour Frédéric Malle) incarne une lenteur lumineuse, presque flottante. Ce parfum de peau parle du silence du mouvement, de la douceur d’un pas glisséCes parfums ne disent pas « je danse », mais « je me laisse traverser par un mouvement ». Ils traduisent l’espace entre les gestes, les intentions non formulées, l’équilibre fragile entre maîtrise et lâcher-prise.

Des styles, des sillages

Parce que chaque danse possède sa gestuelle, son énergie, son ancrage corporel et culturel, chaque style peut être associé à un registre olfactif particulier. Ces correspondances ne sont pas fixes, mais elles permettent de mieux sentir — au sens propre — la texture invisible du mouvement.

• Danse classique

Élégance, tradition, discipline et poésie. On y retrouve les poudres fines, les fleurs nobles, les muscs doux.

→ Infusion d’Iris (Prada), Bois Farine (L’Artisan Parfumeur), Ballerina No. 1 (Yosh),

Inspirés par la grâce et l’élégance de la danse classique, les parfums Repetto capturent en flacons l’émotion d’un ballet et la délicatesse d’un mouvement.

• Danse contemporaine

Corps au sol, respiration, intériorité. La matière devient floue, abstraite, texturée.

→ Skin on Skin (L’Artisan Parfumeur), Sel de Vetiver (The Different Company), You or Someone Like You (Etat Libre d’Orange).

• Hip-hop / street dance

Vitesse, précision, énergie brute, ancrage urbain. Les bois secs, le cuir, les muscs vibrants s’imposent.

→ Santal 33 (Le Labo), Encre Noire (Lalique), Ombre Leather (Tom Ford).

• Flamenco

Tension dramatique, puissance maîtrisée, émotion conte/nue. Cuir chaud, épices, résines.

→ Spanish Leather (Memo), Cuir Mauresque (Serge Lutens), Eau du Fier (Annick Goutal).

• Danses africaines

Racines, terre, percussions, vitalité. Encens sec, vétiver, bois rouges, fumées rituelles.

→ Timbuktu (L’Artisan Parfumeur), Dzongkha (L’Artisan Parfumeur), Bois d’Encens (Armani Privé).

• Danse orientale

Courbes, lenteur, sensualité contenue. Rose sèche, oud subtil, musc vibrant.

→ Rose 31 (Le Labo), Ambre Sultan (Serge Lutens), Oud Satin Mood (Maison Francis Kurkdjian).

Chaque parfum devient ici un écho olfactif du mouvement, une manière de ressentir la danse sans la voir.

Danser, c’est aussi sentir

La parfumerie danse avec le corps, la matière et l’espace. Qu’elle traduise le bois d’un sol, la tension d’un cuir, la mémoire d’une scène ou l’énergie d’un mouvement, elle capte un souvenir invisible mais persistant.

Les parfums qui racontent la danse ne cherchent pas à figer une chorégraphie, mais à en suggérer l’élan, la trace, l’empreinte sur la peau.

Et s’il y avait, dans chaque sillage, un peu de cette grâce fugitive qui traverse les planches d’une scène ?

Chaque année, le Japon accueille l’un de ses plus grands spectacles naturels : la floraison des cerisiers, ou sakura. Ce moment poétique, éphémère, fascine autant qu’il émeut. Il incarne à lui seul un rapport très singulier au temps, à la beauté… et à l’invisible. L’odeur au Japon est perçue de la même manière : comme un souffle discret, porteur de mémoire, de culture, de spiritualité.

À la croisée de l’art, du soin et du silence, la parfumerie japonaise se distingue par son extrême délicatesse. Subtile, presque méditative, elle oscille entre héritage traditionnel et modernité technologique. Dans cet article, nous partons à la découverte de cet univers sensoriel unique, à travers ses fondements historiques, ses marques emblématiques, et les tendances qui dessinent son avenir.

Histoire et tradition olfactive au Japon

L’histoire olfactive du Japon ne commence pas avec le parfum tel qu’on l’entend en Occident, mais avec l’encens, dont l’usage remonte à plus de 1 400 ans. Dès l’époque de Nara (VIIIe siècle), les Japonais utilisaient les bois odorants importés d’Asie du Sud-Est pour des rituels religieux bouddhistes. Ces matières étaient si précieuses qu’elles étaient conservées comme des trésors impériaux. L’un des bois les plus emblématiques, le jinkō (bois d’agar, ou encore bois de oud), est encore aujourd’hui considéré comme un ingrédient noble, sacré et mystérieux.

Mais l’apogée de cette culture olfactive se manifeste à l’époque Heian (794–1185), avec la codification du Kōdō, littéralement “la voie des odeurs”. Moins connu que l’ikebana (art floral) ou la cérémonie du thé, le Kōdō est pourtant l’un des trois grands arts traditionnels japonais. Il consiste à “écouter” les effluves d’un encens chauffé, et non brûlé, afin d’en saisir les différentes nuances. Ce n’est pas une simple expérience sensorielle : c’est une pratique spirituelle et esthétique, qui invite au calme, à la concentration, et à l’introspection.

Chaque bois possède un profil olfactif propre, souvent poétique : un encens peut être qualifié de “calme comme une mer au petit matin”, ou “lumineux comme une fleur de prunier en hiver”. Le rapport au parfum est donc intimement lié à l’imaginaire, à la saisonnalité, et à l’instant.

Contrairement à la parfumerie occidentale qui valorise l’expressivité, voire l’opulence, le Japon a longtemps cultivé une esthétique de la retenue. L’odeur n’est jamais envahissante ; elle est au service d’une ambiance, d’un état d’âme. Dans la tradition japonaise, porter une odeur trop présente pouvait être perçu comme un manque de raffinement, voire comme un acte égoïste.

On retrouve ce rapport subtil à l’odeur jusque dans les vêtements traditionnels : les kimonos étaient souvent imprégnés de délicates fumigations d’encens, une technique appelée takimono, utilisée aussi bien pour séduire que pour signifier une appartenance sociale.

Aujourd’hui encore, certains rituels perdurent. Il existe des cercles de Kōdō dans plusieurs grandes villes japonaises, où l’on pratique cet art dans des conditions codifiées. De même, l’influence du Kōdō se retrouve dans la parfumerie contemporaine japonaise : discrétion, précision, respect du silence olfactif.

Et au cœur de cette tradition olfactive, une image persiste, fragile et évocatrice : celle des cerisiers en fleurs. Éphémères, ils symbolisent à la fois la beauté transitoire et la puissance du moment présent. Une odeur, au Japon, c’est comme un pétale de sakura : elle existe, puis disparaît, sans jamais chercher à s’imposer.

La parfumerie moderne et ses spécificités au Japon

La parfumerie japonaise moderne ne s’est pas construite en rupture avec les traditions, mais plutôt dans une forme de continuité silencieuse. Si les influences occidentales ont permis l’essor de parfums liquides dans le courant du XXe siècle, le Japon a très tôt choisi d’adapter cette parfumerie à sa sensibilité olfactive propre, plutôt que de la calquer.

Ici, le parfum n’est pas un vecteur de séduction affirmée ni un accessoire de pouvoir. Il est un prolongement discret de soi, à la frontière entre le soin, l’intime et l’émotion. On recherche la légèreté, la transparence, des notes aériennes et fraîches qui se font presque imperceptibles à l’entourage.

Les accords préférés ? Le thé vert, le yuzu, les bois blancs, les floraux aquatiques, le musc propre ou encore le shiso, cette herbe aromatique aux facettes à la fois mentholées et vertes.

On parle d’ailleurs souvent au Japon de clean scent ou de skin scent : des parfums de peau, qui évoquent plus qu’ils n’affirment. À l’inverse des sillages puissants très présents en Europe ou au Moyen-Orient, le parfum japonais respecte la bulle olfactive de l’autre. On ne le porte pas pour être remarqué, mais pour se sentir aligné avec soi-même. Ce rapport à l’odeur est façonné par des valeurs culturelles profondes : politesse, pudeur, harmonie.

Des maisons comme Shiseido, pionnière depuis 1917 avec Hanatsubaki, ou encore Kenzo avec Kenzo pour Homme en 1991, ont su incarner cette esthétique olfactive nippone à l’international. Aujourd’hui, des marques plus confidentielles comme Parfum Satori, Flora Notis by Jill Stuart, ou encore THREE approfondissent cette voie avec des compositions souvent minimalistes, mais émotionnellement très puissantes.

Le packaging aussi suit cette logique : design épuré, teintes douces, flacons légers aux lignes sobres, souvent inspirés de la nature ou des rituels quotidiens. Le soin apporté à l’objet est tout aussi important que le jus qu’il contient, dans une optique d’élégance globale et de beauté silencieuse.

Et dans ce paysage délicat, les cerisiers en fleurs occupent une place à part. Ils reviennent chaque année comme un parfum immatériel, inscrit dans la mémoire collective. Ce symbole de fugacité, de beauté fragile, continue d’inspirer les parfumeurs japonais modernes, qui tentent parfois de traduire le sakura en odeur, sans jamais le figer, toujours dans une forme de suggestion poétique.

L’industrie de la parfumerie au Japon

Loin des projecteurs médiatiques de Grasse ou de Paris, l’industrie de la parfumerie japonaise s’est développée dans une logique plus souterraine, mais non moins ambitieuse. Elle repose sur des piliers solides, à commencer par de grands groupes cosmétiques comme Shiseido, Kao, Pola Orbis ou encore Kanebo, qui possèdent tous leurs propres laboratoires de recherche, chaînes de production et marques parfum.

Le marché domestique est structuré autour de trois grands axes : les parfums personnels, les parfums d’ambiance, et les soins parfumés (brumes, huiles, lotions, etc.). Contrairement à l’Europe où le parfum se vit souvent comme une déclaration identitaire, le Japon privilégie les usages doux et les applications subtiles, souvent hybrides entre parfum, soin, et bien-être.

Un point crucial dans la stratégie des marques japonaises : l’innovation technologique. Ici, on ne se contente pas de composer des accords, on invente aussi des nouvelles formes de diffusion, des textures légères, ou encore des parfums encapsulés qui se libèrent au fil de la journée. Certaines marques développent même des textiles imprégnés de microcapsules odorantes, activées par le frottement ou la chaleur du corps.

Les normes de formulation sont également plus strictes qu’en Europe : les parfums doivent être non allergènes, sans alcool ou presque, avec une tenue contrôlée pour ne pas heurter l’entourage. C’est ce qui explique la domination des formats alternatifs : brumes d’oreiller, parfums solides, roll-ons ou huiles parfumées sont monnaie courante, notamment dans les boutiques lifestyle.

L’industrie japonaise excelle aussi dans l’intégration d’ingrédients locaux, souvent issus de l’agriculture traditionnelle ou de la cueillette sauvage. Le yuzu (agrumes frais et acidulés), le hinoki (cyprès japonais), le kinmokusei (osmanthus doré) ou encore le matcha sont autant de matières olfactives emblématiques, à la fois identitaires et universelles.

Côté distribution, les marques japonaises maîtrisent aussi l’art du retail expérientiel : les boutiques sont pensées comme des cocons sensoriels, entre minimalisme visuel et sophistication high-tech. Tester un parfum ne se fait jamais dans le tumulte : on s’y installe, on respire, on prend le temps. C’est toute une philosophie du respect de l’odorat, presque méditative, qui se déploie dans les points de vente.

Enfin, notons que le Japon joue aussi un rôle clé dans l’industrie en tant que marché test : beaucoup de marques étrangères lancent leurs innovations là-bas en premier, pour évaluer l’accueil d’un public exigeant et attentif au moindre détail. Si un parfum fonctionne au Japon, il peut fonctionner partout.

Tendances et innovations dans la parfumerie japonaise

Discrète mais en pleine effervescence, la scène olfactive japonaise connaît aujourd’hui un renouveau marqué par l’émergence de nouvelles marques indépendantes, d’une consommation plus sensorielle, et d’une approche plus émotionnelle que jamais.

Une première tendance forte : le retour à l’artisanat et aux matières locales. Des maisons comme Di Ser, basée à Sapporo, ou Parfum Satori à Tokyo, créent des fragrances en petites séries, à partir d’ingrédients rares, parfois cultivés ou distillés sur place. Leurs créations intègrent des éléments typiquement japonais comme le shiso, le kōdō-matsu (pin de cérémonie) ou encore le kinmokusei, cette petite fleur orangée qui embaume les rues japonaises à l’automne. On est ici dans une parfumerie d’auteur, subtilement enracinée dans la nature nippone, à mille lieues des tendances globalisées.

Autre mouvement marquant : la parfumerie fonctionnelle. Le parfum devient un outil du quotidien pour apaiser, concentrer, réconforter. Ce courant s’inspire des pratiques zen et des médecines douces : les marques développent des parfums “anti-stress”, “réveil matinal”, “mémoire olfactive”. Ces produits sont souvent vendus comme des “aroma mists”, des huiles ou des bâtons parfumés, à utiliser en rituel personnel. Le succès de ces gammes montre à quel point le parfum est perçu au Japon comme un prolongement du bien-être, plus que comme un marqueur social.

Sur le plan de l’innovation technologique, le Japon reste à l’avant-garde. Certaines entreprises explorent déjà la parfumerie numérique, à travers des diffuseurs intelligents ou des collaborations entre parfumeurs et ingénieurs. Des dispositifs permettent de programmer des odeurs selon les moments de la journée ou même selon son humeur. Une marque comme Scentee Machina, par exemple, propose un diffuseur connecté designé comme une œuvre d’art, pilotable via smartphone.

Enfin, les jeunes générations japonaises redéfinissent leur rapport au parfum. Moins contraints par les normes de discrétion, ils s’ouvrent à des sillages plus affirmés, à des parfums d’auteur internationaux, tout en valorisant une consommation éthique, transparente et locale. Les parfums végan, sans alcool, aux ingrédients traçables séduisent de plus en plus. L’émotion, la sincérité de la démarche et l’histoire derrière le flacon priment souvent sur le prestige de la marque.

Et comme un clin d’œil symbolique, les sakura ; éternelle métaphore du temps qui passe, continuent d’inspirer de nombreuses créations olfactives saisonnières, aussi bien chez les marques locales qu’internationales. Chaque printemps, les rayons des parfumeries se teintent de rose pale, dans une tradition olfactive devenue un rendez-vous culturel à part entière.

La parfumerie au Japon ne se crie pas, elle se devine, comme une senteur de sakura portée par le vent. Tout sauf une copie du modèle occidental, elle suit son propre chemin : un art de la discrétion, du geste juste, du temps suspendu. Elle parle à voix basse, mais dit souvent l’essentiel.

Entre une tradition millénaire de l’encens et une modernité high-tech tout en finesse, elle propose une autre manière de penser l’odeur : plus intérieure, plus poétique, parfois méditative. Dans une époque saturée de stimuli, cette approche sensible et respectueuse de l’odeur apparaît presque comme une forme de résistance : ralentir, respirer, ressentir.

À l’heure où la parfumerie mondiale tend à se standardiser, le Japon, lui, trace une voie unique, et peut-être essentielle. Il redonne au parfum sa fonction originelle : marquer l’instant, sans l’alourdir.

Et si le futur du parfum se jouait justement dans cet art du silence et de la fugacité, comme celui des cerisiers en fleurs ?

L’odorat est un sens souvent sous-estimé, pourtant, il structure profondément notre rapport au monde. Il influence nos souvenirs, nos émotions et même nos interactions sociales. Mais que se passe-t-il lorsque ce sens est absent ? C’est la réalité des personnes atteintes d’anosmie, une condition qui peut être congénitale ou acquise.

Vivre sans odorat bouleverse la perception des saveurs, l’appréciation des parfums et la sécurité du quotidien. Pour ces personnes, sentir un parfum ne se résume pas à une simple expérience olfactive, mais devient un véritable défi d’interprétation à travers d’autres sens. Comment définissent-elles une odeur ? Quelles stratégies adoptent-elles pour choisir un parfum ? Et comment l’industrie de la parfumerie tente-t-elle de rendre cet univers plus accessible ?

Cet article plonge dans le monde des anosmiques et explore les solutions mises en place pour les aider à percevoir les senteurs autrement.

Comprendre le monde sans odeur de l’anosmie

Qu’est-ce que l’anosmie ?

L’anosmie est la perte totale de l’odorat. Elle peut être congénitale (présente dès la naissance) ou acquise suite à une maladie, un traumatisme crânien, une infection virale ou encore une exposition prolongée à des substances toxiques. Il existe aussi des formes d’anosmie partielle, où certaines odeurs sont encore perçues tandis que d’autres disparaissent complètement.

Selon l’association Anosmie.org , une proportion importante de la population est touchée par des troubles olfactifs à différents degrés. Pourtant, cette condition reste largement méconnue et peu médiatisée. Contrairement à la perte de la vue ou de l’ouïe, qui affecte directement notre perception et nos interactions, l’odorat agit souvent de manière discrète mais essentielle. Sa disparition peut pourtant avoir des répercussions majeures sur la vie quotidienne.

Une perte sensorielle aux multiples conséquences

Perdre l’odorat n’est pas simplement une gêne passagère, c’est une transformation profonde de la perception du monde. L’anosmie entraîne des modifications dans trois grands domaines :

L’alimentation et le goût : L’odorat joue un rôle clé dans la perception des saveurs. Sans lui, les aliments perdent une grande partie de leur complexité aromatique. Une fraise n’a plus de goût sucré-fruité, mais se résume à une sensation douce et légèrement acidulée sur la langue. Le chocolat devient une simple texture crémeuse, sans ses notes gourmandes et réconfortantes. Les anosmiques doivent s’adapter en privilégiant des plats aux textures variées et aux sensations en bouche plus marquées, comme le piquant du piment ou l’acidité d’un agrume.

Les émotions et la mémoire : L’odorat est directement connecté au système limbique, la zone du cerveau qui gère les émotions et la mémoire. Une odeur peut instantanément raviver un souvenir d’enfance ou procurer une sensation de bien-être. Privés de cette connexion olfactive, de nombreux anosmiques rapportent un sentiment d’isolement émotionnel, comme s’ils avaient perdu un lien avec leur passé sensoriel.

La sécurité et la perception de soi : L’odorat est un mécanisme d’alerte naturel. Il permet de détecter une fuite de gaz, un incendie naissant ou encore la dégradation des aliments. Les anosmiques doivent compenser cette perte en adoptant des réflexes de sécurité, comme utiliser des détecteurs de fumée et de gaz ou demander à leurs proches de vérifier la fraîcheur des aliments. Ils perdent aussi la capacité de percevoir leur propre odeur corporelle, ce qui peut être source d’inquiétude dans les interactions sociales.

Une prise de conscience tardive

L’anosmie est souvent diagnostiquée tardivement, car elle ne provoque pas de gêne immédiate dans la communication avec les autres, contrairement à la surdité ou à la cécité. De nombreuses personnes anosmiques congénitales ne réalisent leur condition qu’à l’adolescence, lorsque les expériences olfactives prennent une place plus marquée dans la vie sociale et intime.

C’est le cas de Marie-Soline, anosmique de naissance, qui n’a réellement pris conscience de son absence d’odorat qu’à l’âge de 15 ans. Comme ses amies, elle souhaitait choisir un parfum pour elle-même, mais en magasin, elle ne sentait rien. Elle ne comprenait pas ce que signifiait « un parfum boisé » ou « une note florale ». « J’avais l’impression d’être exclue d’un monde que tout le monde comprenait sauf moi », raconte-t-elle. Son entourage, n’ayant jamais remarqué ce manque, n’a pas prêté attention à son ressenti, considérant que l’odorat n’était pas un sens essentiel.

À 18 ans, elle tombe par hasard sur un reportage sur l’anosmie. Intriguée, elle consulte un ORL, qui lui prescrit une IRM. Le verdict est sans appel : elle n’a jamais eu de bulbe olfactif. « Ce fut à la fois un choc et un soulagement. J’avais enfin une explication », dit-elle.

Une condition encore mal comprise

Contrairement à la cécité ou à la surdité, l’anosmie est un handicap invisible. Il ne modifie pas l’apparence ou la communication verbale, ce qui le rend souvent incompris par l’entourage. Les anosmiques doivent souvent expliquer leur condition à leurs proches, qui ont du mal à imaginer un monde sans odeurs.

Marie-Soline explique qu’il lui arrive encore d’être confrontée à des incompréhensions : « On me tend une fleur en me disant ‘sens comme ça sent bon !’ et je dois rappeler que je ne perçois rien. Les gens oublient, parce que c’est un sens qui est automatique pour eux. »

L’anosmie est encore largement sous-diagnostiquée et peu reconnue par la société. Pourtant, elle impacte profondément la perception du monde, les relations sociales et même la santé mentale de ceux qui en souffrent.

L’anosmie : un obstacle à la perception du parfum

Le parfum est bien plus qu’une simple odeur vaporisée sur la peau : il représente une identité, une signature olfactive unique. Pour une personne anosmique, ce langage invisible est totalement absent, ce qui pose un défi dans le choix et l’appréciation d’un parfum.

Dans un monde où les senteurs sont omniprésentes – que ce soit à travers la parfumerie, la gastronomie ou même l’atmosphère des lieux – les anosmiques doivent adopter des stratégies alternatives pour s’approprier cet univers sensoriel. Si pour la plupart des gens, le choix d’un parfum repose sur une expérience sensorielle immédiate, pour les personnes anosmiques, cette sélection se base sur d’autres critères, comme l’esthétique du flacon, les émotions véhiculées par le storytelling des marques ou encore l’avis de leur entourage.

Un rituel inaccessible

Se parfumer est souvent perçu comme un geste intime et sensoriel. Il s’agit d’un rituel qui ne se limite pas à une application sur la peau, mais qui englobe une expérience complète : le plaisir de découvrir une nouvelle fragrance, l’acte de tester différentes notes, et la satisfaction de porter une senteur qui correspond à son identité. Or, pour les anosmiques, ce rituel devient abstrait.

Marie-Soline, anosmique congénitale, explique qu’elle a pris conscience de sa condition lorsqu’elle a voulu, comme ses amies, se choisir un parfum. Lorsqu’elle est allée en magasin, elle s’est rendu compte qu’elle ne sentait rien et ne comprenait pas les descriptions des vendeuses : « c’est floral », « c’est boisé »… Elle trouvait cela étrange et cette expérience lui a révélé un décalage sensoriel qu’elle n’avait jamais réalisé auparavant.

L’importance du visuel et du toucher

Privées de l’olfaction, les personnes anosmiques développent d’autres sensibilités pour appréhender les parfums. L’un des éléments essentiels est le visuel. Les flacons deviennent une première indication sur l’univers d’un parfum :

Les flacons aux formes épurées et minimalistes évoquent souvent des compositions modernes et fraîches. Ceux ornés de dorures et de motifs baroques rappellent les parfums capiteux et sophistiqués.

Les couleurs jouent aussi un rôle : un jus bleu est souvent associé à la fraîcheur et à la mer, (oops Angel de Mugler!) tandis qu’un flacon rouge suggère une fragrance intense et sensuelle.

En parallèle, le toucher prend une place prépondérante. Certains anosmiques associent la description olfactive à une sensation physique. Marie-Soline explique ainsi qu’elle préfère les matières « douces » comme la vanille. Lorsqu’on lui décrit quelque chose de doux, elle l’imagine comme un doudou, confortable et réconfortant.

Se fier aux descriptions et aux émotions

Les mots sont une autre clé pour permettre aux anosmiques de comprendre un parfum. De nombreuses maisons de parfumerie investissent aujourd’hui dans un storytelling olfactif qui ne se contente plus de lister les notes de tête, de cœur et de fond, mais cherche à raconter une véritable histoire sensorielle.

Marie-Soline partage que lorsqu’elle doit choisir un parfum, elle se base sur la description que son entourage lui en fait en utilisant des références sensorielles accessibles pour elle. Ses proches lui décrivent les senteurs à travers d’autres repères sensoriels comme la texture ou la couleur. Par exemple :

- Un parfum poudré sera comparé à la douceur d’un tissu en velours.

- Un parfum boisé évoquera la sensation rugueuse d’un tronc d’arbre sous la main.

- Une note épicée pourra être décrite comme une chaleur qui picote sur la langue.

L’impact des avis extérieurs

Enfin, de nombreux anosmiques s’appuient sur leur entourage pour faire leur choix. Ils demandent à leurs proches de sentir les parfums pour eux et de leur donner un avis sincère. Marie-Soline explique qu’elle choisit ses parfums en fonction des recommandations de ses proches : « Si on me dit que ce parfum me correspond, alors je l’adopte. Je n’ai pas d’autre moyen de savoir. »

Une approche différente mais tout aussi significative

Bien que les anosmiques ne puissent pas ressentir le parfum comme la majorité des gens, leur relation aux fragrances n’en est pas moins profonde. Ils développent une manière unique et intime de choisir leurs senteurs, en s’appuyant sur les autres sens, sur leur imagination et sur la narration qui accompagne chaque fragrance.

Dans la prochaine section, nous verrons comment certaines maisons de parfumerie innovent pour rendre l’expérience olfactive accessible au-delà du seul sens de l’odorat.

Comment définit-on des odeurs et des parfums sans odorat ?

Les anosmiques développent des stratégies pour appréhender l’univers olfactif en s’appuyant sur d’autres sens. Sans pouvoir percevoir directement les senteurs, ils utilisent des analogies basées sur la texture, la vision, le langage ou même la musique.

Par la texture et les sensations

Marie-Soline se fie à l’avis de ses proches qui lui décrivent les senteurs en utilisant des comparaisons avec le toucher. Un parfum « doux » évoquera pour elle une sensation de confort similaire à celle d’un doudou en peluche. De même, elle préfère les notes vanillées, qu’elle associe instinctivement à une texture enveloppante et rassurante.

Par la vue et les couleurs

La couleur joue un rôle important dans l’imaginaire olfactif des anosmiques. Les parfums verts sont souvent perçus comme frais et naturels, tandis que les flacons dorés évoquent la chaleur et l’élégance. Marie-Soline applique cette logique pour ses choix alimentaires : elle privilégie les aliments aux couleurs vives et aux textures qu’elle apprécie, comme les tisanes aux fruits rouges, dont elle aime la teinte éclatante et la légère acidité.

Par les mots et les émotions

Les descriptions des parfumeurs aident les anosmiques à se projeter dans une expérience sensorielle. Un parfum décrit comme « une promenade en forêt après la pluie » ou « un cocon de vanille et d’ambre réconfortant » permet d’évoquer un univers qui, bien que non perceptible olfactivement, peut être ressenti à travers l’imagination.

Par la musique et les sons

Certaines maisons de parfumerie ont exploré les liens entre la musique et les senteurs. L’Orchestre Parfum, par exemple, associe chaque fragrance à une mélodie, permettant ainsi aux personnes anosmiques d’imaginer un parfum à travers le prisme de la musique. Les notes de tête deviennent alors des sons aigus et cristallins, les notes de cœur des accords chaleureux, et les notes de fond des basses profondes et envoûtantes.

Les marques de parfums et l’expérience sensorielle au-delà de l’odorat

Face au défi de l’anosmie, certaines marques proposent des approches innovantes pour rendre la parfumerie accessible au-delà du sens olfactif.

L’Orchestre Parfum : quand le parfum devient musique

Fondée par Pierre Guguen, L’Orchestre Parfum propose une approche unique où chaque fragrance est associée à une composition musicale. Cette expérience multisensorielle transforme le parfum en une mélodie que l’on peut ressentir autrement qu’avec l’odorat.

Les créations de la marque intègrent des instruments et des rythmes reflétant l’âme de chaque fragrance, permettant aux personnes anosmiques de les appréhender par le biais du son. Plutôt que de simplement décrire des notes olfactives, L’Orchestre Parfum invite à écouter les senteurs, offrant une immersion sensorielle où l’olfaction devient une expérience auditive. Cette approche novatrice élargit la manière dont le parfum peut être perçu, rendant l’univers olfactif plus inclusif et accessible.

Viktor & Rolf : une expérience visuelle et narrative

Certaines marques, comme Viktor & Rolf, misent sur des flacons sculpturaux et des campagnes visuelles impactantes. À travers des designs iconiques, comme le célèbre flacon en forme de grenade de Flowerbomb ou la silhouette en nœud de Bonbon, la marque crée une identité forte qui transcende l’olfaction. Ces objets deviennent des symboles de désir et d’émotion, offrant une expérience sensorielle où le regard et le toucher remplacent l’odorat.

De plus, les campagnes publicitaires de Viktor & Rolf jouent sur une narration immersive, mettant en scène le parfum dans des univers artistiques et oniriques. Ces mises en scène permettent aux personnes anosmiques de s’approprier un parfum autrement, en l’associant à un univers sensoriel fort. Le parfum peut alors être perçu au-delà du seul sens olfactif. exemple: Spicebomb Infrared et le son qui fait monter la chaleur du corps: https://www.youtube.com/watch?v=Pg6KNZZUCPs

J’emme : une approche olfactive innovante et inclusive

La marque belge J’emme, fondée par Julie Tinant, associe ses parfums à des pierres semi-précieuses, offrant une expérience sensorielle où visuel, toucher et énergie remplacent l’olfaction. Chaque fragrance est liée à une pierre spécifique, comme Après l’Aurore et la citrine, symbolisant confiance et optimisme.

Les flacons, contenant des cristaux visibles, créent une interaction tactile et visuelle, permettant aux anosmiques de ressentir leur parfum autrement. J’emme privilégie un storytelling immersif, mettant en avant émotions et intentions plutôt que des descriptions purement olfactives. Cette approche innovante redéfinit la parfumerie en la rendant plus inclusive et accessible aux personnes privées d’odorat.

L’anosmie est bien plus qu’un simple déficit sensoriel. Elle impacte profondément la qualité de vie, la perception de soi et les interactions sociales. Grâce aux avancées scientifiques et aux innovations technologiques, l’espoir d’une prise en charge plus efficace se profile à l’horizon.

En attendant, la sensibilisation reste essentielle pour mieux comprendre cette condition et offrir des solutions adaptées aux personnes anosmiques, que ce soit dans leur quotidien ou à travers des initiatives plus inclusives dans le monde de la parfumerie et de la gastronomie.

La parfumerie, art du rêve et de l’imaginaire, puise souvent dans les récits mythologiques pour insuffler grandeur et mystère à ses créations. Les dieux et déesses antiques, figures de force, de beauté et de séduction, continuent d’exercer une fascination intemporelle. Depuis les années 1980, ces références mythologiques ont traversé les décennies, évoluant au gré des tendances et des perceptions culturelles. Revenons sur cette histoire olfactive où l’Antiquité se mêle au présent pour réinventer l’éternel beauté de la parfumerie.

Depuis l’Antiquité, les parfums ont été associés au sacré, utilisés dans les rituels religieux pour honorer les dieux, attirer leurs faveurs ou marquer des moments solennels. Cette relation entre la parfumerie et le divin persiste aujourd’hui, mais avec une approche plus narrative et artistique. Les créateurs modernes puisent dans la richesse des récits mythologiques pour réinterpréter des figures comme Achille, héros invincible, ou Aphrodite, déesse de la beauté, en compositions olfactives qui célèbrent leur aura mystique, leur sensualité et leur intemporalité. Ces parfums ne se limitent pas à l’agrément olfactif : ils proposent une véritable expérience émotionnelle. À travers des accords complexes et évocateurs, ils invitent les amateurs de fragrances à s’identifier à des figures légendaires ou à explorer des univers imaginaires où la puissance des dieux et la splendeur des déesses se mêlent à la quête personnelle d’identité et de sublime.

Les dieux antiques : un point de départ masculin

Dans les années 80, les dieux et héros antiques ont été des figures emblématiques pour incarner l’idéal masculin dans la parfumerie. À cette époque, les créations olfactives qui s’inspirent de la mythologie se tournent principalement vers une vision de l’homme fort, conquérant et ancré dans une masculinité triomphante. Le choix des noms, souvent évocateurs, renforce cette association entre parfumerie et puissance divine, transformant chaque flacon en une ode à l’héroïsme et à la virilité.

L’un des premiers exemples marquants est Kouros d’Yves Saint Laurent, lancé en 1981. Inspiré des statues grecques qui incarnent la jeunesse et la perfection masculine, ce parfum s’impose par sa composition novatrice. Avec ses notes animales, musquées et chyprées, il évoque un homme sûr de lui, à la fois sauvage et sculptural, presque intemporel. Ce n’est pas un simple parfum, mais un hommage à l’esthétique antique, où la force physique et l’élégance se rejoignent.

Dans la même décennie, Antaeus de Chanel, sorti également en 1981, s’appuie sur un mythe puissant. Antée, fils de Gaïa (la Terre), était un géant invincible tant qu’il restait en contact avec le sol. Le parfum traduit cette dualité de force brute et de fragilité sous-jacente à travers des accords cuirés et chyprés, empreints d’une sophistication sombre et intrigante. Antaeus ne cherche pas seulement à glorifier l’homme, mais à raconter l’histoire d’une puissance complexe, enracinée dans la terre, mais en quête d’élévation.

Quelques années plus tard, en 1986, Givenchy lance Xeryus, une création inspirée du roi perse Xerxès, dont le nom devient une évocation mythologique. Le jus, mêlant des notes aromatiques, boisées et épicées, reflète une masculinité élégante, mais tout aussi conquérante. Xeryus est un parfum pour les leaders, les hommes qui souhaitent dominer leur univers tout en conservant une aura de raffinement.