En Inde, où les couleurs vives du Holi se mêlent aux senteurs enivrantes des épices et des fleurs, le parfum est bien plus qu’une simple parure. Il est une offrande, un symbole de séduction et un élément essentiel de la vie quotidienne. C’est en partant pour un voyage olfactif à travers les âges que nous découvrons l’histoire riche et complexe de la parfumerie indienne, en explorant trois villes iconiques : Kannauj, Mysore et Madurai.

La parfumerie en Inde : une histoire et une culture riches

L’art de la parfumerie en Inde est profondément ancré dans l’histoire et la culture du pays. On trouve des traces de son utilisation dès les temps anciens, dans les textes sacrés comme les Vedas et les Upanishads, où les parfums et les huiles essentielles étaient utilisés dans les rituels religieux et pour purifier le corps et l’esprit.

Au fil des siècles, la parfumerie indienne s’est développée et enrichie, s’inspirant des influences persanes, arabes et chinoises. Les techniques de distillation et d’extraction des huiles essentielles se sont perfectionnées, permettant de créer une grande variété de parfums.

Le parfum occupe une place importante dans la vie quotidienne des Indiens. Il est utilisé lors des fêtes religieuses et des cérémonies, pour séduire et pour se sentir bien dans sa peau. Offrir du parfum est une marque de respect et d’affection.

Exemples de l’utilisation du parfum en Inde

Rituels religieux : Les temples indiens sont souvent embaumés de l’odeur d’encens et d’huiles parfumées. Les fidèles s’offrent des parfums pour purifier leur corps et leur esprit avant d’entrer dans le temple. On laisse en offrande aux dieux des colliers de fleurs au parfum puissant comme le jasmin ou la tubéreuse. Il est d’ailleurs recommandé de ne pas sentir ces fleurs car les humer reviendrait à voler le parfum destiné aux dieux. Ces colliers parfumés sont aussi des gages de respect dans les “puja rooms”, pièces-autels du foyer réservées à honorer et prier pour les ancêtres et les dieux hindous.

Le santal, bois sacré, fait partie intégrante des rituels religieux en Inde. On le brûle en encens dans les temples, et on place une pâte de santal sur le front des hindous en guise de protection contre le mal.

Cérémonies : Les mariages, les naissances et autres événements importants sont célébrés avec des parfums et des fleurs. Les mariés hindous s’échangent le jaimala, collier de fleurs (roses, jasmin, tagète, en fonction de la saison) , afin de sceller leur union. La tagète, symbole du soleil et de la positivité, est très populaire pour ces cérémonies.

Séduction : Le parfum est un élément important de la séduction en Inde. Les femmes et les hommes utilisent des parfums pour se rendre plus attrayants. Les femmes parfument leurs cheveux avec des huiles florales et parent leurs tresses et chignons de guirlandes de boutons de jasmin sambac qui en s’ouvrant tout au long de la journée viendront les parer d’une aura parfumée.Des guirlandes de tubéreuses, symboles du plaisir, ornent de leurs narcotiques effluves la chambre des jeunes époux pour leur nuit de noces. Soulignons que l’origine de son nom est “parfum de la nuit”.

Bien-être :De nombreuses huiles essentielles sont utilisées en Inde pour leurs propriétés relaxantes et thérapeutiques, et la médecine ayurvédique traditionnelle les emploie toujours.

Kannauj : La cité millénaire des parfums

Kannauj, berceau de la parfumerie indienne, est une ville légendaire dont les senteurs envoûtantes ont charmé les empereurs et les poètes pendant des siècles. Connue pour ses techniques de distillation ancestrales et son savoir-faire unique, Kannauj se spécialise dans l’extraction d’huiles essentielles à partir de fleurs comme le jasmin, la rose ,le kewda (dont le parfum dégage une odeur florale sucrée et fruitée, souvent comparé à la rose mais avec une touche plus exotique) ainsi que le surprenant attar mitti au parfum de terre mouillée obtenu par distillation de morceaux d’argile). Située sur les rives fertiles du Gange, est une ville légendaire dont l’histoire est intimement liée à l’art de la parfumerie. Surnommée la « capitale indienne du parfum », Kannauj envoûte depuis des siècles les voyageurs avec ses senteurs et son savoir-faire uniques.

Un héritage millénaire

L’histoire de la parfumerie à Kannauj remonte à plus de 2000 ans. La ville était déjà un centre de production important de parfums à l’époque des rois Gupta, au IVe siècle après J.-C. Les techniques de distillation ancestrales, transmises de génération en génération, ont permis à Kannauj de conserver sa place de choix dans le monde de la parfumerie.

Savoir-faire et techniques

Le secret de la renommée de Kannauj réside dans son savoir-faire unique en matière d’extraction d’huiles essentielles. La méthode traditionnelle, appelée « Dehrakh », utilise des alambics en terre cuite et un processus de distillation à la vapeur lente. Cette technique permet d’obtenir des huiles essentielles d’une grande pureté et d’une qualité exceptionnelle.

Matières premières précieuses

La région de Kannauj est particulièrement riche en fleurs et en plantes aromatiques, offrant aux parfumeurs une palette de matières premières d’une grande variété. Le jasmin, la rose, le kewda, la tubéreuse et le nard sont quelques-unes des fleurs les plus cultivées dans la région.

Parfums et spécialités

Kannauj est célèbre pour ses parfums floraux, souvent rehaussés d’épices et de bois précieux. L’attar est une spécialité de Kannauj. Il s’agit d’un parfum sans alcool de l’Inde moghole, qui résulte d’une distillation de matières aromatiques (fleurs, épices…), associées à de l’huile essentielle de santal.

Kannauj est également connue pour ses parfums naturels et ayurvédiques, fabriqués à partir d’ingrédients naturels et sans produits chimiques.

Impact économique et culturel

L’industrie du parfum est un pilier de l’économie de Kannauj. Elle emploie des milliers de personnes, des cultivateurs aux parfumeurs en passant par les artisans. La ville abrite également de nombreuses écoles de parfumerie qui perpétuent la tradition et forment les nouvelles générations.

Un patrimoine précieux

Le savoir-faire de Kannauj en matière de parfumerie est un patrimoine précieux qui doit être protégé et valorisé. La ville est aujourd’hui confrontée à de nombreux défis, tels que la concurrence des parfums synthétiques et la mondialisation. Cependant, Kannauj continue de se battre pour préserver son héritage et sa place unique dans le monde de la parfumerie.

C’est une ville fascinante qui offre un voyage olfactif unique à travers les âges. Son histoire, son savoir-faire et ses matières premières précieuses font de Kannauj un véritable trésor pour les amateurs de parfums et un symbole de la richesse de la culture indienne.

Mysore : L’héritage royal du santal

Mysore, ville majestueuse située au cœur du Karnataka en Inde, est célèbre pour son palais somptueux, ses temples fascinants et son héritage unique dans le monde du parfum. Le SANTAL ALBUM, appelé aussi santal blanc (du latin album , blanc, car le cœur de son tronc est blanc ou vert pâle) est un arbre assez fin qui vit en parasite sur les racines d’autres arbres. C’est une matière première précieuse et sensuelle, dont le parfum embaume de notes chaudes, rondes, crémeuses, lactées les parfums tant féminins que masculins. Il est intimement lié à l’histoire et à l’identité de Mysore, conférant à la ville une aura olfactive envoûtante.

Le santal : un trésor de Mysore

Le santal, connu sous le nom de « bois sacré » en Inde, est un arbre originaire des forêts tropicales du sud du pays. Mysore abrite l’une des plus grandes concentrations de santal au monde, ce qui lui vaut le surnom de « capitale du santal ».

L’histoire du santal à Mysore

L’utilisation du santal à Mysore remonte à des siècles. Les anciens rois de Mysore utilisaient le bois de santal pour ses propriétés religieuses et symboliques. Le santal était également utilisé dans les rituels royaux, les cérémonies religieuses et la médecine traditionnelle.

Le savoir-faire de Mysore en matière de santal

Mysore est renommée pour son expertise dans l’extraction et la distillation de l’huile de santal. Les artisans locaux utilisent des techniques ancestrales pour obtenir une huile de santal pure et de haute qualité, appréciée pour sa fragrance riche et boisée.

L’huile de santal : une matière première précieuse

L’huile de santal est utilisée dans une grande variété de produits, tels que les parfums, les cosmétiques, les savons et les produits d’aromathérapie, et dans la médecine ayurvédique traditionnelle Elle est également utilisée dans la fabrication d’encens et d’objets religieux.

L’impact économique et culturel du santal à Mysore

L’industrie du santal est un pilier de l’économie de Mysore. Elle emploie des milliers de personnes, des cultivateurs aux artisans en passant par les parfumeurs. Le santal est également un élément important de l’identité culturelle de Mysore et contribue à la renommée internationale de la ville.

Les défis et les perspectives d’avenir du santal à Mysore

L’industrie du santal à Mysore est confrontée à plusieurs défis. Le premier est le trafic du bois par des contrebandiers qui déciment les forêts de santal afin de les revendre au plus offrant. C’est pourquoi les forêts de santal sont désormais sous contrôle gouvernemental afin d’en gérer la filière. Cette restriction mène à d’autres problèmes tels que la contrefaçon et la concurrence des produits synthétiques. Cependant, la ville s’engage à préserver son héritage et à promouvoir le développement durable de l’industrie du santal.

Madurai, une symphonie olfactive

Madurai, ville historique du Tamil Nadu, au sud-est de l’Inde, offre une expérience olfactive unique. Temples parfumés, marchés aux épices animés et gastronomie riche en saveurs composent une symphonie olfactive qui envoûte les visiteurs.

Une histoire parfumée

L’histoire de Madurai est intimement liée aux épices. La ville était autrefois un centre important du commerce des épices, attirant des marchands du monde entier. L’air était imprégné des senteurs envoûtantes du poivre noir, du clou de girofle, du curcuma, de la muscade et du safran.

Mais surtout, le roi de Madurai, c’est son jasmin sambac.

La capitale du Jasmin Sambac (Malligai)

La variété la plus recherchée de cette fleur est cultivée dans de vastes zones autour de la ville.

Son parfum enchanteur est devenu emblématique de Madurai. La silhouette de la fleur de jasmin se révèle dans les sculptures des temples anciens, dans les œuvres picturales et dans les parures locales. Les premières références au jasmin de Madurai sont documentées par de nombreuses références à la fleur dans la littérature Sangam qui remonte à 300 av. J.-C. et 300 ap. J.-C.

Fraîchement cueillies, ces fleurs, familièrement appelées « Madurai Malli », s’écoulent sur les étals des marchés aux fleurs professionnels, les “poo” markets où les producteurs vendent leur récolte en boutons tous les matins. Les fleurs seront achetées, pour en tisser des colliers destinés aux prières et à la décoration, qui seront rapidement envoyés dans le monde entier, et bien sûr pour la parfumerie où l’extraction aux solvants volatils permettra d’en livrer concrètes et absolus divins.

Le terme « sambac » dérive phonétiquement du sanskrit « campaka » (चम्पक, prononcé tʃaɱpaka), faisant référence à des plantes au parfum enivrant.

Sa fleur possède entre 7 et 10 pétales plus charnus et cireux que ceux du grandiflorum qui libèrent un parfum teinté d’exotisme aux notes d’abord vertes et fraîches (entre peau de banane et muguet), puis solaires fruitées, miellées et animales proche de la fleur d’oranger. S’il est utilisé depuis longtemps dans les attars en Inde et au Moyen Orient. , le jasmin sambac n’a commencé à s’inviter en parfumerie fine que depuis la fin des années 1980.

Madurai : une destination olfactive incontournable

Madurai est une destination incontournable pour qui veut découvrir le jasmin sambac.

C’ est une ville qui se découvre et se savoure avec le nez. Ses temples. et particulièrement l’impressionnant Temple de Mînâkshî l’un des plus grands temples hindou du pays, ses marchés et sa gastronomie invitent à un voyage olfactif inoubliable, où les parfums et la spiritualité se rencontrent dans une harmonie parfaite.

Le parfum en Inde : une dimension économique, culturelle et religieuse

L’industrie du parfum en Inde est un secteur dynamique et en pleine expansion, avec un marché estimé à plusieurs milliards de dollars. Offrir du parfum est une marque de respect et d’affection.

L’Inde est un véritable trésor olfactif, où le parfum nous transporte dans un voyage fascinant à travers la richesse de la culture indienne.

Kannauj, Mysore, et Madurai ne sont pas seulement des noms sur une carte ; elles sont le cœur battant d’une tradition qui transcende les frontières et les âges.

L’avenir de la parfumerie en Inde semble prometteur, avec une demande croissante pour des produits authentiques et durables. Les consommateurs du monde entier cherchent de plus en plus à comprendre l’origine et la signification derrière les fragrances qu’ils portent, se tournant vers des essences qui racontent une histoire véritable. Dans cette quête de sens et d’authenticité, l’Inde offre un réservoir inépuisable d’inspiration et d’ingrédients précieux, invitant à une redécouverte des parfums traditionnels dans un contexte moderne.

Et si vous souhaitez découvrir la magie parfumée de l’Inde sur ses terres mêmes, vous pouvez vous envoler pour un des voyages olfactifs organisés par Magali Quénet, fondatrice de “Mon parfum c’est moi”. Cette passionnée de matières parfumées vous propose de partir aux sources du parfum avec l’odorat comme fil conducteur de notre quête de sens. Tout un programme…

Article co-écrit par Elfa Jouini et Anne-Laure Hennequin

À l’occasion de la Journée Internationale des droits de la Femme, le 8 mars, il est essentiel de rendre hommage aux contributions remarquables des femmes dans l’univers de la parfumerie. Historiquement, l’industrie a été perçue comme dominée par les hommes, mais au fil des décennies, des femmes talentueuses ont brisé les barrières, apportant leur sensibilité unique, leur créativité et leur vision innovante. Cet article met en lumière quelques-unes des parfumeuses les plus influentes, leurs parcours inspirants, et les créations olfactives qui ont laissé une empreinte indélébile dans le monde des parfums.

Briser les barrières traditionnelles

Les femmes se sont imposées dans le monde de la parfumerie, traditionnellement dominé par les hommes, à travers une combinaison de talent, de persévérance et d’innovation. Leur ascension dans cet art olfactif peut être attribuée à plusieurs facteurs clés qui reflètent à la fois un changement culturel et l’évolution de l’industrie elle-même.

Historiquement, la parfumerie était considérée comme une extension de la chimie, un domaine où les femmes avaient peu de présence. Cependant, avec le temps, les perceptions ont évolué, et l’éducation ainsi que l’accès accru aux formations spécialisées a ouvert des portes. Des institutions comme l’ISIPCA en France ont joué un rôle crucial en formant des générations de parfumeurs, y compris des femmes talentueuses qui ont ensuite marqué l’industrie de leur empreinte.

Sensibilité et approche

Les femmes ont apporté une sensibilité et une perspective différente à la création de parfums, exploitant souvent leur compréhension intuitive des émotions et des expériences vécues pour concevoir des fragrances qui résonnent profondément sur le plan émotionnel. Cette capacité à tisser des récits olfactifs riches et complexes a non seulement permis aux femmes de se distinguer dans le domaine mais a également enrichi la diversité des parfums disponibles sur le marché.

Innovation, créativité et mentorat

Les femmes parfumeuses ont souvent été à l’avant-garde de l’innovation, repoussant les limites de la créativité pour explorer de nouvelles facettes de la parfumerie. Que ce soit à travers l’utilisation de techniques modernes, la réinterprétation de notes traditionnelles ou le développement de nouvelles molécules, leur travail a contribué à façonner les tendances olfactives et à introduire de nouveaux standards de beauté et d’excellence dans l’industrie.

L’importance du réseautage et du mentorat ne peut être sous-estimée dans l’ascension des femmes dans la parfumerie. En établissant des liens solides avec d’autres professionnels de l’industrie et en bénéficiant du soutien de mentors, les femmes ont pu naviguer plus efficacement dans le secteur, gagnant en visibilité et en reconnaissance. De plus, de nombreuses parfumeuses établies ont pris à cœur de mentorat de la nouvelle génération, assurant ainsi un héritage de talent féminin dans la parfumerie.

Les architectes olfactives de la parfumerie moderne

Les maitres-parfumeuses

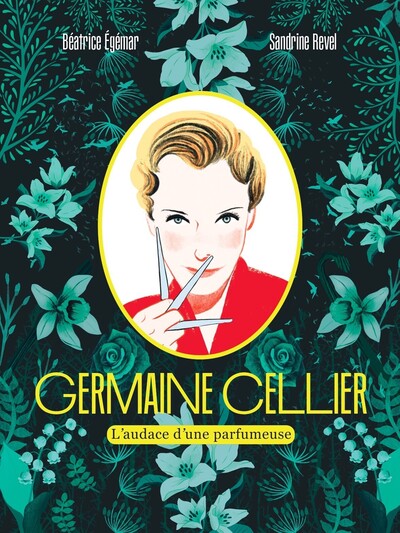

Germaine Cellier

Germaine Cellier était une pionnière dans le monde de la parfumerie, connue pour son travail révolutionnaire dans les années 1940 et 1950. Elle a créé des parfums emblématiques pour la maison Balmain, comme Vent Vert et Fracas pour R Piguet. G.Cellier est reconnue pour avoir brisé les conventions de son époque, introduisant des compositions audacieuses qui ont changé le visage de la parfumerie moderne.

Daniela Andrier

Daniela Andrier est une parfumeuse réputée travaillant principalement avec Givaudan, une des plus grandes maisons de création de parfums. Elle n’est pas parfumeuse maison pour une marque spécifique mais collabore avec plusieurs marques de luxe. D. Andrier est connue pour son approche délicate et précise de la parfumerie, avec des créations comme Infusion d’Iris pour Prada ou Untitled pour Maison Martin Margiela. Sa force réside dans sa capacité à créer des parfums qui évoquent des émotions subtiles et complexes lui a valu une reconnaissance dans l’industrie.

Calice Becker

Calice Becker est directrice de la création parfumerie chez Givaudan et a été la force créatrice derrière des parfums comme J’Adore de Dior. Sa contribution à la parfumerie va au-delà de ses créations; Aujourd’hui vice-présidente parfumeuse et directrice de l’Ecole de parfumerie de Givaudan, elle est une mentor et une source d’inspiration pour les nouvelles générations de parfumeurs, prouvant l’importance de la passion, de l’innovation et de la détermination dans la poursuite de l’excellence. En 2021, elle est la lauréate 2021 du prix « Lifetime Achievement PerfumerAward » de la Fragrance Foundation pour sa brillante carrière et son leadership visionnaire dans la promotion de l’art de la parfumerie. Calice Becker continue d’influencer l’industrie avec son travail, laissant une trace durable qui témoigne de son génie créatif.

Nathalie Lorson

Formée chez Roure, Nathalie Lorson est maître parfumeuse chez Firmenich. Elle a créé des parfums pour une multitude de marques, dont Encre Noire pour Lalique. N. Lorson est appréciée pour son aptitude à créer des fragrances complexes et enveloppantes, utilisant son talent pour explorer de nouvelles dimensions olfactives à l’image de Black Opium d’YSL. N. Lorson a recréé la collection Héritage de maison Violet avec une grande maîtrise. Elle collabore avec différentes marques en tant que parfumeuse indépendante, et a reçu plusieurs prix de reconnaissance de son talent.

Isabelle Doyen

Isabelle Doyen est une maître parfumeur dont les créations stimulent l’imagination par leur originalité et leur audace. Longtemps associée à la maison Annick Goutal, maintenant Goutal Paris, I. Doyen a été la force créative derrière plusieurs parfums emblématiques de la marque, tels que Songes et Nuit Étoilée, qui reflètent son talent pour capturer l’essence de la nature et des émotions humaines. Sa collaboration avec Camille Goutal, fille d’Annick Goutal, a conduit à une série de fragrances qui célèbrent l’héritage de la fondatrice tout en introduisant de nouvelles directions olfactives. I. Doyen est également connue pour son travail avec pour des créations indépendantes qui défient les catégorisations traditionnelles, montrant son penchant pour l’expérimentation et l’innovation.

Nathalie Feisthauer

Nathalie Feisthauer est une parfumeuse indépendante en créant Lab-Scent après avoir travaillé chez Givaudan puis Symrise. Elle a contribué à la création de parfums tels que Eau des Merveilles pour Hermès et a une réputation pour son travail innovant. Elle a reçu plusieurs prix notamment le prix du Parfumeur de l’année FIFI en 2019, le prix de la Meilleure Révélation avec le lancement de la collection Sous le Manteau en 2020,ou encore Prix FIFI avec L’Orchestre Parfum pour Electro Limonade en 2021.

Annick Menardo

Annick Menardo est une parfumeuse qui a travaillé pour Firmenich. Elle est célèbre pour ses créations audacieuses et innovantes, telles que Hypnotic Poison pour Dior et Body Kouros pour Yves Saint Laurent. A. Menardo a un talent particulier pour créer des parfums qui sont à la fois contemporains et intemporels, utilisant une gamme variée d’ingrédients pour capturer des émotions complexes.

Aliénor Massenet

Aliénor Massenet travaille en tant que parfumeuse pour Symrise, une des grandes maisons de création de parfums. Au cours de sa carrière, elle a créé des parfums pour une variété de marques, dont Memo Paris. A. Massenet est connue pour son approche détaillée et sa capacité à créer des fragrances riches et complexes, où souvenirs et émotions sont mis en avant à travers ses compositions.

Sophia Grojsman

Sophia Grojsman, travaillant principalement avec IFF (International Flavors & Fragrances), est célèbre pour son approche unique de la parfumerie. Elle a créé des parfums emblématiques tels que Eternity pour Calvin Klein et Trésor pour Lancôme. Grojsman est connue pour son utilisation généreuse des notes florales, en particulier la rose, et a été récompensée par de nombreux prix pour ses contributions à l’industrie.

Françoise Caron

Françoise Caron a travaillé sur une multitude de créations parfumées au cours de sa carrière pour différentes maisons, notamment pour Hermès avec la création de Eau d’Orange Verte. Travailleur indépendant avec une expertise reconnue, Caron est célèbre pour sa capacité à capturer la fraîcheur et la simplicité dans ses parfums, créant des œuvres qui sont à la fois délicates et puissantes.

Honorine Blanc

Honorine Blanc est une parfumeuse chez Firmenich qui a réalisé de nombreux parfums emblématiques, notamment le blockbuster Flowerbomb pour Viktor&Rolf. Sa maîtrise des compositions florales et son talent pour créer des fragrances audacieuses font d’elle une figure respectée dans le domaine. H. Blanc est connue pour son travail collaboratif avec différentes marques de luxe.

Anne Flipo

Parfumeuse chez International Flavors & Fragrances (IFF) depuis 2004, le parcours d’Anne Flipo a débuté à l’ISIPCA, où elle a développé sa passion pour les matières premières. Riche d’un talent unique, elle a créé de nombreux parfums à succès pour des marques de luxe Son expertise dans l’équilibre des ingrédients naturels et synthétiques donne naissance à des fragrances uniques et marquées. Composant pour des marques prestigieuses comme Guerlain, Yves Saint Laurent et Lancôme, Anne Flipo continue à poursuivre son œuvre et à inspirer par son travail admirable. Elle signe notament la nouvelle fragrance d’Essential Parfums, Néroli Botanica.

Une nouvelle approche pertinente

Daphné Bugey

Daphné Bugey, parfumeuse chez Firmenich, a créé des fragrances pour une variété de marques, dont Le Labo avec Rose 31 par exemple. D. Bugey est appréciée pour son savoir-faire alliant des ingrédients contemporains et traditionnels pour créer des fragrances innovantes. Elle travaille également de manière indépendante avec diverses maisons.

Sonia Constant

Sonia Constant travaille pour Givaudan et a créé des parfums pour des marques telles que Valentino, mais surtout reconnue pour son travail pour Narciso Rodriguez avec qui elle a collaboré sur une large collection autour du musc. Elle est connue pour son approche moderne et son utilisation de matières premières inattendues pour créer des parfums qui défient les conventions. S. Constant a également créé sa propre marque EllaK dans laquelle elle retranscrit toute sa sensibilité créative.

Emilie Coppermann

Emilie Coppermann, parfumeuse chez Symrise, est reconnue pour ses créations dynamiques et novatrices, notamment pour des marques comme The Different Company. Sa maîtrise des accords boisés et frais fait d’elle une figure incontournable dans l’industrie, Dance of the Dawn en est l’exemple. E. Coppermann travaille également de façon indépendante avec de nombreuses maisons, apportant son approche unique à chaque projet.

Cécile Zarokian

Cécile Zarokian est une parfumeuse indépendante qui a établi sa propre entreprise, Cécile Zarokian Parfums. Elle est connue pour des créations comme Amouage Epic Woman. C. Zarokian a gagné la reconnaissance pour son approche artisanale de la parfumerie, développant des parfums qui racontent une histoire et évoquent des émotions profondes.

Christine Nagel

Christine Nagel est actuellement la parfumeuse maison pour Hermès, ayant succédé à Jean-Claude Ellena. Avant de rejoindre Hermès, elle a travaillé sur des projets pour de nombreuses marques prestigieuses. C. Nagel est connue pour son approche narrative de la parfumerie, créant des parfums qui racontent des histoires et capturent des moments. Parmi ses créations notables chez Hermès se trouve Eau de Rhubarbe Écarlate. Sa nomination comme parfumeuse en chef chez Hermès marque une étape significative dans sa carrière, soulignant son talent et sa vision dans l’art de la parfumerie.

Mathilde Laurent

Mathilde Laurent est la parfumeuse maison pour Cartier depuis 2005, où elle est célèbre pour avoir créé une variété de parfums emblématiques, y compris La Panthère. Avant de rejoindre Cartier, M. Laurent a travaillé chez Guerlain. Son approche audacieuse et son utilisation innovante des ingrédients font d’elle une figure de proue dans l’industrie, repoussant les limites de la création olfactive.

Olivia Giacobetti

Olivia Giacobetti est reconnue pour sa capacité à capturer l’essence des choses invisibles et éphémères dans ses parfums. Elle est une parfumeuse indépendante et la fondatrice de sa propre marque, IUNX. Parmi ses créations les plus célèbres figurent En Passant pour Frédéric Malle, mettant en avant des notes subtiles de lilas. O.Giacobetti est appréciée pour son style poétique et sa capacité à créer des parfums nuancés et captivants.

Vero Kern

Vero Kern était la fondatrice de Vero Profumo, une marque niche suisse. En tant que parfumeuse indépendante, elle a créé des parfums qui sont devenus cultes dans le monde de la parfumerie niche, comme Onda, Kiki, et Rubj. Kern était connue pour son utilisation de matières premières de haute qualité et pour ses compositions audacieuses et intemporelles.

Amélie Bourgeois

Amélie Bourgeois est une parfumeuse française dont la passion et l’expertise pour la création olfactive la distinguent dans le monde de la parfumerie. Formée à l’école de parfumerie ISIPCA, l’une des plus prestigieuses au monde, Amélie a rapidement développé une signature créative unique, marquée par une exploration audacieuse des matières premières et une approche avant-gardiste de la composition. Sa vision de la parfumerie, à la fois poétique et innovante, l’a amenée à travailler sur divers projets olfactifs, des parfums de niche aux collaborations artistiques.

Anne-Sophie Behaghel

Anne-Sophie Behaghel possède également une solide formation en parfumerie, ayant affiné son talent et sa technique chez ISIPCA avant de se lancer dans une carrière distinguée dans l’industrie. Anne-Sophie est reconnue pour sa capacité à équilibrer harmonieusement complexité et subtilité dans ses créations, en témoigne son travail pour de grandes marques et projets de niche. Sa passion pour raconter des histoires à travers les parfums et son attention minutieuse aux détails font d’elle une force créative dans le domaine.

(Ensemble, Amélie Bourgeois et Anne-Sophie Behaghel ont fondé Le Studio Flair, un studio de création olfactive qui se démarque par son approche personnalisée et son engagement envers l’innovation et l’excellence.)

Sophie Labbé

Sophie Labbé, s’est initiée à l’art de la parfumerie après avoir été inspirée par Jean Kerleo, parfumeur chez Jean Patou. Elle a étudié à l’ISIPCA de Versailles avant d’intégrer IFF, où elle a exercé pendant plus de 20 ans avant de rejoindre en 2019, les équipes parisiennes de Firmenich.

Ses parfums, imprégnés de sa passion pour la nature et le romantisme, se distinguent par leur douceur et leur harmonie. Sophie Labbé est reconnue pour sa détermination à perfectionner chaque création. Ses compositions, telles que Very Irresistible de Givenchy ou Parisienne d’Yves Saint-Laurent, charment par leur capacité à révéler des ambiances et des histoires uniques.

Véronique Nyberg

Véronique Nyberg, artiste et chimiste de formation, a trouvé sa passion dans la parfumerie après ses études à l’Ecole de Parfumerie d’IFF. Son parcours l’a conduite à travers différentes villes, affinant sa créativité et sa maîtrise des contrastes. En 2014, elle a rejoint MANE à Paris en tant que vice-présidente de la création de parfumerie fine. Sa signature artistique réside dans l’harmonie subtile des opposés. Pour Véronique, l’innovation est le fruit d’une introspection profonde, nourrie par les expériences et l’imagination, donnant naissance à des créations singulières et envoûtantes.

Et tant d’autres encore… Aujourd’hui , la parfumerie a la chance de voir continuer d’émerger de nombreuses parfumeuses, lui faisant bénéficier toujours plus de cette sensibilité artistique féminine.

Des contributions extraordinaires à la parfumerie

Les contributions de ces femmes extraordinaires à la parfumerie sont inestimables. Elles ont non seulement pavé la voie à d’autres femmes créatives dans ce domaine traditionnellement masculin mais ont également enrichi notre monde avec des fragrances qui éveillent les sens et suscitent des émotions profondes. Leur héritage inspire une nouvelle génération de parfumeuses à explorer sans limites l’art de la parfumerie, promettant un avenir où les frontières de la créativité et de l’innovation continuent d’être repoussées. En célébrant la Journée Internationale de la Femme, nous reconnaissons non seulement leurs réalisations passées mais aussi l’impact futur des femmes dans l’industrie de la parfumerie.

L’imposition des femmes dans la parfumerie reflète un changement plus large dans la société vers une plus grande égalité des sexes et la reconnaissance du talent indépendamment du genre. Leur succès dans cet art olfactif souligne l’importance de la diversité des perspectives et des expériences dans la création de parfums qui inspirent liés à la détermination qui peut mener à l’excellence, indépendamment du genre.

En février, il y a de l’électricité dans l’air 💕

En ce mois de l’amour, Master Parfums vous emmène à la découverte des liens étroits entre amour et parfum.

Le parfum comme arme de séduction

Pour retrouver les premières traces du parfum comme arme de séduction, il faut remonter aux premières traces du parfum tout court.

Cap sur l’Antiquité : les Égyptiens sont alors particulièrement friands de produits parfumés. L’historienne du parfum Élisabeth de Feydeau explique que les prêtres des temples égyptiens, les premiers parfumeurs de l’histoire, cherchent à l’époque à communiquer avec les divinités. “[B]rûler des bois et des résines odorantes était une façon de séduire les dieux au sens premier du terme, c’est-à-dire d’attirer leur attention pour obtenir leur clémence,” détaille l’historienne. Des fumigations parfumées, des onguents et des baumes dont on enduit le corps des défunts sont alors autant de méthodes mystiques déployées pour faire les yeux doux aux dieux afin d’obtenir leur indulgence et l’accès à la vie éternelle.

En parallèle, les produits parfumés ont aussi une fonction séductrice chez les mortels… mais seulement ceux de plus haut rang, car, à l’époque, être au pouvoir, c’est presque avoir l’apanage des dieux ! Les plus riches prêtent à l’oliban et à la myrrhe des vertus aphrodisiaques, on raffole de rose et de lys, et la reine Cléopâtre semble ne plus pouvoir se passer de perruques et de bains parfumés. C’est seulement lorsque l’on commence à attribuer des vertus thérapeutiques et médicinales au parfum que le commun des mortels est tacitement autorisé à participer à des rituels jusque-là réservés aux dieux et aux pharaons.

L’utilisation du parfum oscille ensuite selon les époques. Au gré des évolutions sociétales et des progrès scientifiques, il perd petit à petit sa vocation médicinale et hygiénique – à l’apogée de la Renaissance – et réaffirme peu à peu son potentiel séducteur… Mais plutôt tardivement ! Élisabeth de Feydeau explique que jusqu’au XIXe siècle, en Occident, les femmes qui se parfument sont surtout les courtisanes, que l’on appelaient les Cocottes, enveloppées de senteurs charnelles et narcotiques comme le patchouli, les senteurs animales (ambre, musc, civette), et les fleurs comme la tubéreuse, le narcisse et le datura. Autant d’effluves enivrants dont l’exotisme faisait chavirer.

Au XVIIIe siècle, il y a même un édit du Parlement anglais pour le moins surprenant : un homme pouvait demander l’annulation de son mariage s’il découvrait que celle qui était devenue sa femme avait usé de parfums. C’est dire les propriétés enchanteresses que l’on attribuait aux fragrances à l’époque !

Ce n’est qu’au XXe siècle, que le parfum réémerge en synonyme de plaisir, en symbole d’hédonisme et de séduction. A la Belle Epoque, au début du XXème siècle, la tendance est à l’Art Nouveau et la femme-fleur est à l’honneur. La séduction féminine ne peut qu’être liée à des senteurs florales, muguet, lilas,violette, rose et jasmin plus opulents. Puis l’exotisme du courant orientaliste apporte ses notes chaudes, mystérieuses et sensuelles. Le XXème sera le siècle de la démocratisation du parfum qui ne s’arrêtera plus de jouer les Cupidons. S’il s’agissait alors de la séduction féminine envers la gent masculine, cette dynamique est aujourd’hui obsolète : pour plaire, peu importe qui l’on est et peu importe le ou la destinataire, tout le monde se parfume !

Depuis Cléopâtre qui enivra Marc-Antoine par les odeurs précieuses émanant de sa peau et ses cheveux, jusqu’aux publicités actuelles qui mettent en scène dans leur grande majorité un jeu de séduction parfumé, le parfum a toujours toujours joué la carte du charme. Qui se souvient de ce slogan publicitaire des années 80: “Un inconnu vous offre des fleurs? ça, c’est l’effet magique d’Impulse!”

Si nous prenons aujourd’hui le pouvoir ensorcelant du parfum bien moins au pied de la lettre, cela n’empêche pas parfumeurs et parfumeuses de jouer les Cupidons en nous proposant des créations puisant dans la fougue des sentiments amoureux, matérialisant nos battements de cœur effrénés pour mieux les célébrer. Deux familles olfactives se prêtent particulièrement au jeu…

Les familles olfactives fétiches de Cupidon

Toute fragrance raconte une histoire articulée autour du langage que constitue la pyramide olfactive de Jean Carles. Des histoires parfumées, c’est aussi ce que content les bouquets de fleurs que l’on offre traditionnellement à la Saint-Valentin – en plus d’être des déclarations d’amour. Ce n’est pas pour rien que la famille florale est souvent considérée comme la famille olfactive personnifiant le mieux l’Amour.

Si une fragrance florale peut être ce qu’on appelle un soliflore, c’est-à-dire une fragrance dans laquelle une fleur particulière est mise en valeur, beaucoup s’autorisent l’exubérance romantique qu’un bouquet de fleurs est capable d’offrir. Parmi les notes phares incarnant le mieux la passion amoureuse, la rose, qui selon la légende, naquit d’une goutte de sang de Vénus et d’un baiser d’Eros, le jasmin aguicheur et la tubéreuse enjôleuse sont les grandes favorites. Au gré de ses facettes, un parfum floral peut être entêtant et luxueux comme il peut être plus doux et aérien (muguet, freesia, lilas), ou encore plus solaire (frangipanier, ylang-ylang)…

La famille orientale sait elle aussi revêtir à merveille le visage de la passion, exhibant des notes chaudes et opulentes : muscs enivrants, oud animal, ambre on ne peut plus sensuel, patchouli captivant, vanille délicieuse, résines et baumes enveloppants, des épices pour saupoudrer le tout… Voilà là une famille permettant une expression amoureuse plus charnelle, tout en volupté.

En cette Saint-Valentin, et si nous faisions connaissance avec quelques parfums célébrant l’Amour avec un grand A ?

Quelques parfums d’amour iconiques

N’Aimez Que Moi de Caron

En 1906, deux ans seulement après avoir fondé la maison Caron, le parfumeur Ernest Daltroff fait la connaissance de la modiste Félicie Wanpouille. Cette dernière devient la collaboratrice de Daltroff, dessinant les flacons de la marque et endossant le rôle de directrice artistique de la maison. Elle sera aussi, au départ sans le savoir, la muse de Daltroff. Car avant qu’elle ne devienne sa compagne, le parfumeur lui porte un amour secret pendant plusieurs années, et puise dans ses sentiments inavoués pour donner vie à ses créations parfumées.

Alors qu’il est en voyage, l’éloignement de Félicie Wanpouille fait germer chez Ernest Daltroff les prémices d’un parfum prénommé N’Aimez Que Moi. La fragrance arrive sur le marché en 1916 : c’est un parfum floral boisé proposant le mariage entre une rose de Turquie et des élans poudrés de violette et d’iris, un cèdre sec mais puissant, du patchouli et du vétiver pour une touche de mystère. C’est surtout, à l’époque, un cadeau que de nombreux jeunes soldats mobilisés au front offrent à leur fiancée comme gage olfactif de fidélité et d’un amour renouvelé lorsqu’ils reviendraient des tranchées.

Grand Amour d’Annick Goutal

“Tous mes parfums sont venus d’une envie irrésistible née au contact de ceux que j’aime.” Voilà ce qu’a un jour professé la parfumeuse Annick Goutal. Son parfum Grand Amour ne fait pas exception à cette déclaration : cette fragrance sortie en 1997 est portée par un somptueux bouquet de lys blanc, comme celui que Goutal a invariablement reçu chaque semaine de la part de son mari, le violoncelliste Alain Meunier, pendant plus de dix-huit ans. Ce bouquet d’amour, Annick Goutal le cristallise aux côtés de la parfumeuse Isabelle Doyen. Aux lys blancs, elles offrent la compagnie d’une douce jacinthe et d’un chèvrefeuille vert, entre une ouverture de bourgeon de cassis et une toile de fond vanillée. Une sensualité feutrée, mais pas moins vive et immuable.

Femme de Rochas

En 1941, Marcel Rochas et Nelly Brignole se croisent dans le métro parisien. On dit que le couturier et parfumeur aurait abordé celle qui deviendrait sa femme et serait ensuite connue sous le nom d’Hélène Rochas d’un “vous avez une tête à chapeau.” À l’époque, Hélène est danseuse classique et étudie le théâtre au Cours Simon. Après leur rencontre, elle devient mannequin pour la boutique Rochas de l’avenue Matignon, et la muse de Rochas, avant de devenir son épouse. Lorsqu’ils scellent leurs noces, Marcel Rochas lui dédie Femme (1948), un parfum créé par le nez Edmond Roudnitska et respirant la féminité.

Femme est novateur, alliant des matières de synthèse à une molécule de prunol pour donner vie à une délicate senteur de prune confite. En son cœur se nichent de l’ylang-ylang, de la rose et du cumin, avant que nous ne soyons entraînés dans un magnifique sillage chypré coloré d’ambre gris, de patchouli et de mousse de chêne. La déclaration de Marcel Rochas à la femme de sa vie est en définitive une ode à la sensualité.

Capsules d’amour

Si certains parfums ne sont pas forcément rattachés à une histoire d’amour concrète, cela ne les a pas empêchés d’avoir voulu devenir des étendards de la passion et d’y être parvenus haut la main. Difficile, par exemple, de faire plus romantique qu’un parfum s’appelant L’Amour ! À l’occasion de la Saint-Valentin, Lalique dévoile en 2013 ce parfum floral resplendissant célébrant les femmes, nous faisant pénétrer dans un jardin garni de roses, de néroli et de tubéreuse.

Le désormais culte Amor Amor (2003) de Cacharel est doux et envoûtant à la fois : un bal de fruits, certains pétillants – pamplemousse rose et mandarine – et d’autres plus charnus – pulpe d’abricot et cerise –, est habilement contrebalancé par une sublime alliance de fleurs nous donnant des ailes : la rose, le jasmin et le muguet s’y révèlent aériens. Du côté des notes de fond, fève tonka et bois de santal teintent ce jus de la passion de reflets animaux.

Un parfum fruité pour se dire oui, c’est le pari relevé par Lanvin avec Marry Me (2010). Signé Antoine Maisondieu, Marry Me mêle du thé de jasmin à une orange de Séville, faisant s’entrelacer légèreté et une touche de gourmandise conférée par le fruit. Un cœur floral de rose, de magnolia et de jasmin finit par faire place à un cèdre blanc soyeux et à une pêche blanche tout aussi veloutée.

Vous l’aurez compris, le cinquième sens est un art de choix dans l’expression des sentiments amoureux, et la parfumerie n’a visiblement pas fini de nous donner des papillons dans le ventre 💕

L’univers du parfum en Chine représente un fascinant voyage à travers le temps et les sens. De l’ancienne Chine, où les parfums étaient enracinés dans les traditions culturelles et spirituelles, à l’ère moderne où l’innovation et les tendances mondiales redéfinissent les préférences olfactives, la parfumerie chinoise est un témoignage vivant de l’évolution et de la richesse des senteurs.

Cet article plonge dans l’histoire, les pratiques et les symboles de la parfumerie en Chine, révélant comment ce pays immense et diversifié a façonné et continue de modeler le monde des parfums.

La Parfumerie dans la Chine ancienne et moderne

L’histoire de la parfumerie en Chine est un témoignage fascinant de l’évolution culturelle et technique. Elle illustre comment un art ancien peut s’adapter et prospérer dans un contexte moderne, tout en restant fidèle à ses racines.

La parfumerie chinoise, avec ses origines anciennes enracinées dans les rituels et la médecine traditionnelle, a traversé les âges, évoluant d’une pratique sacrée à une industrie dynamique. Autrefois, les parfums naturels comme l’encens et les huiles essentielles servaient autant les cérémonies impériales que le bien-être quotidien, tandis que la « salive de dragon » ou l’ambre gris incarnait la rareté et le mystique. Ces traditions, enrichies par les influences étrangères via la Route de la soie, ont façonné une identité olfactive unique, mélangeant les dons de la nature et les apports des échanges culturels.

Avec la mondialisation, la Chine moderne a embrassé les tendances internationales, intégrant des éléments de parfumerie étrangers tout en valorisant les marques de luxe. Cette ouverture s’est accompagnée d’une quête pour préserver l’authenticité des techniques et des ingrédients locaux, témoignant d’une volonté de fusionner l’ancestral et le moderne. La parfumerie chinoise contemporaine, ancrée dans son riche passé mais tournée vers l’innovation, continue de prospérer, honorant son héritage tout en se réinventant constamment.

Le rapport des Chinois aux parfums et aux odeurs

La relation qu’entretient la Chine avec les parfums et les odeurs est profondément ancrée dans son histoire, sa philosophie et sa médecine traditionnelle. Cette relation va bien au-delà de la simple appréciation esthétique pour inclure des dimensions culturelles, spirituelles et thérapeutiques.

Dans la société chinoise, les parfums ne sont pas seulement perçus comme un moyen d’embellissement personnel mais aussi comme une voie vers l’équilibre et l’harmonie intérieure et extérieure.

Historiquement, les Chinois ont utilisé les parfums dans divers rituels religieux et cérémonies pour purifier l’air, éloigner les mauvais esprits ou faciliter la méditation. L’encens, en particulier, joue un rôle central dans les pratiques bouddhistes et taoïstes, symbolisant la transformation et la montée des prières vers le ciel. Ces usages reflètent une approche holistique de la vie, où les senteurs sont intégrées à la quête de bien-être spirituel et physique.

Dans le cadre de la médecine traditionnelle chinoise, les odeurs jouent un rôle crucial dans le diagnostic et le traitement des déséquilibres corporels. Certains parfums sont utilisés pour leurs propriétés curatives, capables d’influencer le flux d’énergie (Qi) dans le corps, d’harmoniser le Yin et le Yang, ou de traiter des pathologies spécifiques. Cette utilisation médicinale des parfums souligne la croyance en une connexion intrinsèque entre les odeurs et la santé.

Les matières premières les plus appréciées en parfumerie

La parfumerie chinoise, riche de sa longue histoire et de ses traditions, repose sur une palette de matières premières qui reflètent à la fois l’abondance naturelle du pays et sa philosophie harmonieuse. Ces ingrédients, choisis avec soin, sont au cœur de la création de parfums en Chine, alliant héritage ancestral et aspirations contemporaines.

En Chine médiévale, les dynasties des Tang (616-907) et des Song (960-1279) aiment baigner dans une atmosphère parfumée. Outre les parfums à brûler qui purifient, on prend des bains d’eaux parfumées (citronnelle, fleurs de pêche), on parfume ses vêtements à l’aide de fumigations et de sachets parfumés glissés dans les plis des des manches (camphre de Bornéo). On absorbe des préparations parfumées que la peau exhale pour être ensuite transmises par attouchements.

Les constructions sont aussi parfumées grâce à l’intégration de bois parfumé (santal) et en mélangeant au mortier des matières odorantes (camphre, muscs).

La pharmacopée intègre de nombreuses plantes aromatiques aux vertus curatives: le jasmin est fortifiant, la rose digestive, et le gingembre, lui, guérit tout !

L’Empire Chinois usait aussi de cannelle, camphre, basilic, citronnelle, styrax, civette et musc.

Si certaines de ces matières ont parcouru le temps jusqu’à nous, aujourd’hui les matières phares des parfums de cette région sont les suivants:

- Le bois de Santal, avec son parfum riche, boisé et doux, est un pilier de la parfumerie chinoise. Utilisé tant dans les pratiques spirituelles que comme composant de parfums, il est réputé pour ses propriétés apaisantes et méditatives.

- le musc historiquement valorisé pour sa profondeur et son intensité, joue un rôle significatif dans la création de parfums complexes et durables. Bien que l’usage de musc naturel soit aujourd’hui restreint pour des raisons éthiques, les alternatives synthétiques cherchent à recréer ses nuances chaudes et enveloppantes.

- Le jasmin sambac, avec son parfum floral aux facettes fruitées, exquises et suaves, est une essence prisée en Chine, symbolisant souvent la beauté et la sensualité. Il est fréquemment utilisé dans les compositions florales, apportant une touche de douceur et d’élégance. Il parfume aussi le thé et le riz.

- Les notes de thé vert (souvent reproduites synthétiquement) apportent une fraîcheur végétale et une légère astringence aux parfums. Cette note caractéristique est appréciée pour sa capacité à évoquer la tranquillité et la pureté.

- L’osmanthus, avec son parfum délicat et légèrement fruité, est un symbole de finesse et de sophistication. Ses notes à la fois florales, abricotées et cuirées lui confèrent une place de choix dans de nombreuses compositions olfactives.

Les marques de parfumerie chinoise

L’industrie de la parfumerie en Chine a connu une croissance exponentielle ces dernières années, avec l’émergence de marques locales qui rivalisent désormais sur la scène internationale. Ces marques puisent dans l’héritage culturel chinois, tout en adoptant des approches modernes pour créer des parfums uniques qui captivent à la fois les consommateurs locaux et mondiaux. Voici quelques-unes des marques de parfumerie chinoises les plus influentes et innovantes :

Partenariat entre Hermès et la créatrice chinoise Jiang Qiong Er, Shang Xia est une marque qui incarne l’harmonie entre la tradition et la modernité. Bien que principalement connue pour ses produits de luxe et son artisanat, Shang Xia a également développé une ligne de parfums qui reflète l’esthétique et la philosophie de la marque. Leurs parfums sont une célébration de la culture et de l’artisanat chinois, offrant des compositions olfactives qui évoquent les paysages, les histoires et les émotions de la Chine.

Scent Library est une marque avant-gardiste qui se distingue par sa démarche innovante en matière de création de parfums. Avec des boutiques au design unique qui ressemblent à des bibliothèques contemporaines, elle propose une vaste collection de parfums inspirés par des éléments inattendus, tels que des souvenirs d’enfance, des concepts abstraits ou des phénomènes naturels. Scent Library réussit à fusionner l’art de la parfumerie avec la culture pop, rendant le parfum accessible et ludique.

Herborist, une marque qui tire son essence de la médecine traditionnelle chinoise, illustre parfaitement la manière dont les savoirs ancestraux peuvent être transposés dans le domaine de la beauté et de la parfumerie contemporaines. Ses produits, y compris ses parfums, sont formulés à partir d’ingrédients naturels issus de la pharmacopée chinoise, visant à créer une harmonie entre le corps et l’esprit. Herborist en collaboration avec Centdegrés signe Mon Instant, un parfum centré sur le bien-être.

Cha Ling est une marque qui encapsule l’esprit de la culture du thé du Yunnan et son lien avec la nature. Propriété du groupe LVMH, Cha Ling se spécialise dans les produits de beauté mais a récemment étendu sa gamme pour inclure des parfums qui exploitent les arômes délicats et revigorants du thé Pu’er. Les parfums de Cha Ling sont une ode à la simplicité, à la pureté et à l’élégance, mettant en avant les nuances subtiles du thé et les richesses botaniques du Yunnan.

Catégories Olfactives en Vogue en Chine

La parfumerie en Chine, à l’instar de sa culture, est un mélange de tradition et de modernité, reflétant les préférences et les valeurs esthétiques du pays. Les catégories olfactives populaires en Chine sont le reflet d’une appréciation pour les parfums qui harmonisent subtilement les sens, évoquant à la fois la richesse de l’héritage chinois et les tendances contemporaines. Voici un aperçu des catégories olfactives les plus convoitées en Chine :

Florales

Les parfums floraux occupent une place de choix dans les préférences olfactives en Chine, appréciés pour leur capacité à évoquer la beauté naturelle et la délicatesse. Les notes de jasmin, de rose, de fleur de cerisier, et d’osmanthus sont particulièrement prisées, offrant une gamme de fragrances qui vont de la douceur subtile à la richesse enivrante. Ces parfums sont souvent perçus comme une expression de féminité et d’élégance, établissant un lien profond avec la flore luxuriante et diverse du pays.

Boisées

Les parfums boisés, avec leurs notes de santal, de cèdre, et de vétiver, sont également très appréciés pour leur chaleur et leur profondeur. Ces fragrances évoquent la force, la stabilité et la sérénité, rappelant les forêts anciennes et les jardins traditionnels chinois. Les parfums boisés sont souvent recherchés pour leur caractère unisexe, offrant une alternative sophistiquée et terre-à-terre aux notes florales plus légères.

Fraîches

Les catégories olfactives fraîches, incluant les aquatiques, les hespéridées et les notes vertes, sont particulièrement appréciées pour leur capacité à revitaliser et à évoquer la pureté. Les parfums frais sont souvent associés à la jeunesse et à la vitalité, offrant une sensation de propreté et de renouveau. Les notes de thé vert, de menthe, de bambou, et de citron sont fréquemment utilisées, reflétant une appréciation pour la simplicité et l’harmonie avec la nature.

Épicées

Bien que peut-être moins dominantes que les autres catégories, les fragrances épicées trouvent leur place dans le paysage olfactif chinois, offrant chaleur et exotisme. Les notes de gingembre, de cannelle, de poivre et de cardamome apportent une richesse et une complexité qui peuvent être à la fois stimulantes et réconfortantes. Ces parfums évoquent les marchés d’épices, les cuisines traditionnelles et les cérémonies anciennes, jouant sur le contraste entre le familier et l’exotique.

Gourmandes

Les parfums gourmands, bien que relativement nouveaux sur le marché chinois, gagnent en popularité, surtout parmi les jeunes consommateurs. Ces fragrances, avec leurs notes sucrées et presque comestibles, comme la vanille, le caramel et les fruits, apportent une touche de joie et de ludisme. Elles évoquent les délices de la cuisine chinoise et des festivals traditionnels, créant une connexion émotionnelle forte et nostalgique.

La parfumerie en Chine est un miroir de sa culture : riche, diversifiée et en constante évolution. Alors que le marché chinois continue de s’ouvrir aux influences mondiales, il reste fidèle à ses racines, offrant un terrain fertile pour l’innovation et la créativité. L’avenir de la parfumerie en Chine s’annonce aussi parfumé et vibrant que son passé, promettant de nouvelles découvertes olfactives et des tendances passionnantes à venir.

Envie de prolonger ce voyage olfactif autour du monde ?

Le nouveau Pocket Quiz par Master Parfums, « Le Tour du Monde en Parfums« , c’est 120 questions et réponses qui vous invitent à un voyage captivant à travers les traditions parfumées et les techniques de pointe du monde entier.

Il y a de fortes chances que la mention de l’Espagne fasse apparaître dans votre esprit plusieurs images : une plage baignée de soleil, un match de foot survolté, un Picasso ou un Goya, un film d’Almodóvar, sans doute aussi quelques tapas vous mettant l’eau à la bouche…

Le parfum est probablement bas dans la liste, voire carrément absent. Pourtant, l’Espagne exporte plus de fragrances qu’elle n’exporte d’huile d’olive, de vin et de chaussures, des secteurs pesant pourtant lourd dans son économie et tout autant dans son identité culturelle ! Par ailleurs, le pays ne se contente pas d’aimer le parfum, il en produit aussi. Master Parfums vous emmène donc sans plus attendre en voyage olfactif en terre espagnole.

Al-Ándalus : l’Espagne sous influence arabe, parfums inclus

Première étape : le Moyen Âge. Entre 711 et 1492, l’Espagne est al-Ándalus : de nombreux territoires de la péninsule ibérique se retrouvent successivement sous la domination de peuples Arabes, ce qui n’est pas sans conséquences sur la culture parfumée du pays. En effet, l’Islam entretient des liens étroits avec le parfum, ce dernier y étant vu comme un moyen de se purifier. Des parfumeurs arabes ne manquant pas de s’implanter sur le territoire, ils amènent avec eux leur expertise en matière d’alchimie.

Si c’est en Mésopotamie vers -3500 que l’on a retrouvé les premiers signes de l’usage d’alambic, ce sont les Arabes qui perfectionnent au Xème siècle l’utilisation de cet instrument servant à la distillation et qu’ils emploient dans le domaine scientifique pendant le Moyen Âge. L’utilisation de l’alambic se popularise en Europe au point de devenir l’ustensile standard pour réaliser des distillations – et l’Espagne est aux premières loges. En Andalousie, les villes de Grenade et de Séville deviennent des lieux de forte production de fragrances.

En somme, la diffusion du savoir-faire arabe lors de la période al-Ándalus marque un tournant dans la parfumerie espagnole, mais aussi dans celle de l’Occident tout entier. Lorsque la Renaissance frappe à la porte, l’Espagne est alors avec l’Italie un lieu privilégié de commerce, où marchands en tous genres font circuler leurs matières premières.

La Renaissance : les parfumeurs espagnols sur le devant de la scène

La Renaissance est elle aussi un terreau extrêmement fertile pour le développement de la parfumerie dans toute l’Europe. À cette époque, on se lave peu, et le parfum a surtout une fonction écran contre les mauvaises odeurs corporelles. Eh oui, à l’heure où la peste noire fait rage, on se méfie de l’eau, que l’on soupçonne être vectrice de maladies. Résultat : on assiste à une sorte de “règne de la crasse parfumée” !

Des explorateurs tels le génois Christophe Colomb au service des rois catalans espagnols, ou encore les Portugais Fernand de Magellan et Vasco de Gama rapportent de leurs voyages des matières premières encore peu connues en Europe. Cacao, vanille, tabac, des épices comme la cardamome ou le poivre font connaître un nouvel essor au monde de la parfumerie. Plus les arômes seront couvrants, mieux ce sera : on a besoin de camoufler ses effluves peu agréables avec des fragrances capiteuses à souhait. Et à l’époque, les grands parfumeurs sont principalement italiens… et espagnols ! Ayant hérité de l’érudition des conquérants arabes, les Espagnols ne sont plus en reste dans le monde olfactif.

Espagne et parfum aujourd’hui

On pourrait penser que le passé de l’Espagne sous domination arabe aurait débouché sur un pays friand de parfums entêtants, mêlant oud et résines sombres… C’est en fait tout le contraire ! Sans doute partiellement sous l’influence de son chaud climat méditerranéen, les notes hespéridées, toniques et légères, les eaux de Cologne et les parfums floraux tout en fraîcheur ont la cote. Si en France, il est fréquent d’employer familièrement le terme “parfum” alors que le produit dont on parle est peut-être une eau de toilette ou de Cologne, en Espagne, c’est plutôt le mot “colonia” que vous entendrez être utilisé à toutes les sauces !

En plus d’être aujourd’hui le deuxième exportateur mondial de parfums, l’Espagne est aussi le quatrième plus gros marché de l’Union Européenne dans le domaine parfumé. Parmi les fragrances les plus prisées, on trouve Eau de Rochas, Light Blue, Amor Amor, CK One, Coco Mademoiselle… mais aussi des fragrances venues tout droit d’Espagne comme le sont par exemple Aire ou Agua de Loewe ! Partons pour un petit tour d’horizon des grandes maisons de parfumerie hispaniques et de quelques figures notables de la parfumerie espagnole.

Touches de culture olfactive espagnole

Marques iconiques

Lorsque Javier Serra fonde la désormais mythique maison de parfumerie Dana en 1932, si classicisme et élégance en sont les maîtres-mots, séduction l’est tout autant. Serra donne au parfumeur Jean Carles un brief pour le moins étonnant : Jean Carles est chargé de composer “un parfum de pute.” Le résultat ? Un bal d’épices, de patchouli et d’œillet, intense à souhait. La collaboration entre Dana et Jean Carles, avec notamment la sortie en 1935 des fragrances Canoe et Emir, fera le succès de la marque.

Avant de fonder Dana, Javier Serra a déjà connu d’autres horizons parfumés : il a travaillé chez Myrurgia, une autre maison de parfumerie espagnole ayant su s’imposer dans le panorama olfactif du pays. Née en 1916, on compte parmi ses fragrances les plus notables l’eau de Cologne Maderas de Oriente (1918) aux bois surfant sur la mode de l’orientalisme, ou encore Maja (1917) dont la danseuse andalouse et pionnière de l’émancipation artistique féminine Carmen Tórtola Valencia fut l’égérie.

Impossible de ne pas mentionner également Heno de Pravia (1905), ce savon vert évoquant le blé et le foin de la maison Perfumería Gal. Alors que son créateur Salvador Echeandía Gal passe par Pravia dans la province des Asturies, il est frappé par les effluves vertes du foin fraîchement coupé et se met en tête de créer un produit dans lequel retrouver cette odeur. Le pari est réussi, et Heno de Pravia est aujourd’hui un point de repère olfactif en Espagne.

De la mode à la parfumerie

Loewe (à prononcer “louévé”) voit le jour en 1846 lorsque Heinrich Roessberg Loewe fonde à Madrid ce qui est au départ une maison de maroquinerie. C’est peu de dire que le succès sera au rendez-vous : en 1905, Loewe devient le fournisseur de la cour royale d’Espagne. Il faut attendre 1972 pour que la première fragrance de la marque soit lancée : L de Loewe, une eau de toilette verte, chyprée, renfermant un délicat cœur floral. Les sobrement nommées Aire, Solo ou encore Esencia deviennent par la suite très populaires auprès du public espagnol.

La maison travaille depuis 2018 avec sa propre parfumeure, Nuria Cruelles Borrull, à qui l’on doit notamment le surprenant Paula’s Ibiza (2020), une eau de toilette aquatique langoureuse, aux accents salés, ou encore le on ne peut plus poudré Earth (2022) dans lequel s’invitent une touche sucrée de poire et une truffe terreuse.

Gabrielle Chanel le surnommait “le métallurgiste de la mode” : il ne s’agit de nul autre que de Paco Rabanne. Alors qu’il est aujourd’hui un des grands couturiers les plus reconnus de notre époque, ses premiers pas dans la mode ne sont pourtant au départ qu’un moyen de financer ses études d’architecture aux beaux-arts de Paris !

Cuir fluorescent, robe en plaques d’or, sac en cotte de mailles… L’esthétique futuriste et l’extravagance revendiquée des créations de Rabanne font mouche. Son amour des matériaux métalliques et novateurs ne le quitte pas lorsqu’il lance en 1969 sa toute première fragrance, et pour cause : elle se nomme Calandre, du nom de la partie avant des voitures laissant passer l’air pour aérer le moteur.

Calandre est une eau de toilette se voulant l’alliée de l’émancipation de la femme dans laquelle se mêlent le froid et le chaud, une envolée d’aldéhydes conférant des tonalités métalliques à un cœur de rose et la profondeur boisée du santal et de la mousse de chêne.

On peut aussi citer Adolfo Domínguez et Angel Schlesser comme deux créateurs de mode à s’être aventurés dans l’univers de la parfumerie et à s’y être forgés un nom à l’international, avec cette fois-ci, des créations sobres et sophistiquées. Domínguez est d’ailleurs le tout premier styliste espagnol à avoir lancé une marque de parfums à son nom. Dans le lot également, Massimo Dutti : eh oui, malgré son nom italien, l’enseigne a été fondée à Barcelone en 1985 par le couturier espagnol Armando Lasauca !

Eaux de Cologne et nostalgie

S’il y a des pays dans lesquels l’idée de parfumer les plus petits fait hausser un sourcil interrogateur, en Espagne, c’est une pratique très démocratisée, et la Cologne NENUCONenuco occupe une place de choix dans ce moment quotidien de nombreux espagnols. Dans les années 30 et alors que l’Espagne connaît la dictature franquiste, Ramón Horta, un ingénieur barcelonais, se met à fabriquer chez lui cette Cologne construite sur un accord verveine-fleur d’oranger rappelant l’odeur toute douce de la peau des bébés. Elle a depuis traversé les générations, devant une véritable madeleine de Proust pour les plus grands !

Une autre eau de Cologne espagnole bien connue – cette fois-ci destinée à un public adulte – est l’Agua de Colonia Concentrada Álvarez Gómez et son caractéristique flacon jaune art déco, qui voient le jour en 1912. Citron d’Amalfi, lavande provençale et géranium espagnol provenant tous exclusivement de la Méditerranée constituent la formule inchangée de cette fragrance toujours commercialisée aujourd’hui.

Géant confirmé et étoiles montantes

Dans le monde de la mode, des cosmétiques, et bien sûr, du parfum, on ne présente plus la société catalane Puig (prononcez “poutch”). Créée en 1914 à Barcelone par Antonio Puig Castelló et destinée à l’importation et la distribution de fragrances et de produits de beauté, Puig a su se positionner en acteur de renom dans le milieu du luxe au cours du siècle qui a suivi.

À ses débuts, Puig est derrière Milady (1922), le tout premier rouge à lèvres à être produit en Espagne. Vient ensuite sa première fragrance en 1940, la désormais iconique Agua Lavanda Puig créé en période de guerre et de réduction des importations, elle a été élaborée uniquement avec des matières premières locales (lavande, lavandin, citron, romarin, …).

Société visionnaire animée par un fort désir d’expansion, Puig rachète au cours des années de nombreuses marques – nous venons de parler de bon nombre d’entre elles ! Perfumería Gal, Myrurgia, Heno de Pravia, Paco Rabanne, Adolfo Domínguez, Massimo Dutti… Ce n’est pas tout : , sous son ombrelle, Puig compte aussi Jean-Paul Gaultier, la latine Carolina Herrera, Nina Ricci, et des marques plus “niche” telles que Penhaligon’s, L’Artisan Parfumeur. Le groupe développe également les fragrances des marques Dries Von Noten, Christian Louboutin, depuis peu la suédoise Byredo, et a créé la collection des flacons galets de Comme des GarçonsVoilà en somme une ascension vertigineuse pour cette société encore dirigée par des membres de la famille Puig, et qui connaît aujourd’hui un rayonnement à l’international.

Ces dernières années, la parfumerie de niche espagnole brille elle aussi de plus en plus. La scène barcelonaise est particulièrement généreuse, les sensibilités de nombreux créateurs et créatrices s’y bousculant pour nous entraîner vers de nouveaux chemins olfactifs. Parmi les marques à suivre de près, il y a par exemple…

- Carner, aux fragrances d’inspiration méditerranéenne se voulant les ambassadrices de l’âme barcelonaise ;

- Ramón Monegal, maison éponyme d’un membre de la quatrième génération des créateurs de Myrurgia ;

- L’avant-gardisme sophistiqué de Santi Burgas, marque née dans un ancien entrepôt de séchage de riz !

- La plus bohème Genyum, dont les fragrances célèbrent les électrons libres que sont les artistes et les artisans ;

- Rosendo Mateu, maison lancée par le maître parfumeur du même nom, riche de décennies d’expérience chez Puig ;

- Bravanariz, qui cherche à encapsuler la beauté olfactive des paysages naturels, toute la richesse et la pureté de leurs arômes qui font s’éveiller nos sens.

Envie de prolonger ce voyage olfactif en terre ibérique ? C’est du côté du nouveau jeu de Master Parfums que ça se passe. Pocket Quiz : Le tour du monde en parfums est un jeu de 120 questions-réponses vous permettant d’en savoir plus sur la culture du parfum de différents pays, Espagne incluse ! Et si vous parlez espagnol ou que vous voulez réviser vos cours de lycée, le jeu est aussi disponible dans la langue de Cervantes !

L’intégration de l’IA dans nos vies est désormais une réalité incontestable et le secteur de la parfumerie, riche en traditions, se trouve également à la croisée des chemins technologiques. Des algorithmes capables de définir des profils olfactifs aux outils de recherche de combinaisons inédites, l’IA s’impose comme un acteur de changement. Cet article propose de dresser un état des lieux de ces avancées tout en ouvrant le débat sur l’impact futur de l’IA concernant le métier ancestral du parfumeur. L’intelligence artificielle est-elle une révolution ou le début d’un remplacement dans l’art de la parfumerie ?

L’IA en parfumerie : portrait des utilisations actuelles

L’Intelligence Artificielle, communément dite IA, avec ses capacités d’analyse et de traitement de données massives, révolutionne la recherche de nouvelles harmonies olfactives. Elle assiste les parfumeurs en proposant des accords olfactifs inexplorés, optimise les formulations en fonction des préférences des consommateurs et même, anticipe les tendances olfactives. De la sélection des essences à la prédiction de leur succès sur le marché, l’IA s’avère être un outil précieux pour les maisons de parfumerie.

Cette intelligence artificielle est en train de tisser une toile complexe et riche dans le domaine olfactif, modifiant profondément la manière dont les parfums sont conçus, produits et commercialisés. Aujourd’hui, son application s’étend sur plusieurs axes principaux.

Création et formulation

Des systèmes intelligents sont désormais capables d’analyser des milliers de composés et de créer des formules qui auraient pu prendre des années à être élaborées par des méthodes traditionnelles. L’IA peut prédire les interactions entre les molécules, suggérer des améliorations pour augmenter la stabilité et la longévité des parfums, et même générer des alternatives moins coûteuses et plus durables.

Personnalisation

L’IA ouvre la porte à des niveaux de personnalisation sans précédent. En analysant les données des consommateurs, des préférences personnelles aux tendances de consommation globales, elle permet la création de parfums qui répondent à des goûts spécifiques, transformant le parfum en une expérience hautement individuelle.

Prédiction de tendances

Les algorithmes peuvent désormais détecter les modèles de préférences des consommateurs et anticiper les futures tendances olfactives. Cela permet aux marques de parfumerie de rester en avance sur le marché, en développant des fragrances qui captureront l’intérêt des consommateurs avant même qu’ils ne sachent qu’ils les désirent.

Optimisation de la production

Sur le plan de la production, l’IA aide à optimiser les chaînes d’approvisionnement et à gérer les stocks de manière plus efficace, réduisant le gaspillage et améliorant le rendement des ingrédients précieux.

Évaluation et test

L’IA est également utilisée pour l’évaluation des parfums, où des capteurs et des machines à odeur peuvent évaluer la qualité d’un parfum, sa force, sa tenue et d’autres paramètres importants, souvent de manière plus rapide et plus objective que les tests humains.

Ces utilisations actuelles de l’IA dans la parfumerie ne sont que la pointe de l’iceberg. Alors que la technologie continue de progresser, on peut s’attendre à ce que son rôle dans la création et la distribution de parfums s’élargisse, nous amenant vers des territoires olfactifs inexplorés et fascinants.

La symbiose parfumeur-IA : collaboration ou compétition ?

L’IA peut-elle remplacer le parfumeur ? La question est sensible et ouvre de nombreuses pistes de réflexion. Si l’IA excelle dans la gestion des données et la détection de modèles, la créativité et l’émotion restent le domaine incontesté du parfumeur qui puise dans son expérience, sa mémoire olfactive et son intuition pour créer des parfums qui racontent une histoire, évoquent des souvenirs, suscitent des émotions – des nuances subtiles qui échappent à l’IA.

Dans l’arène olfactive contemporaine, l’intelligence artificielle s’est jointe aux parfumeurs, engendrant un débat passionné : assiste-t-on à une collaboration enrichissante ou à une compétition pour la suprématie créative ?

L’IA, avec sa capacité à traiter des données volumineuses et complexes, sert d’outil aux parfumeurs pour élargir leur palette créative. Elle offre un soutien logistique, en suggérant des combinaisons de molécules que même les parfumeurs les plus expérimentés pourraient ne pas envisager. Ces suggestions peuvent mener à des découvertes inattendues, propulsant la création de parfums dans de nouvelles directions audacieuses.

Cependant, l’évolution rapide des algorithmes d’IA soulève la question de leur potentiel à surpasser les capacités humaines. Avec l’IA développant sa propre ‘intuition’ basée sur des modèles de données, les parfumeurs pourraient se sentir en compétition avec une force qui travaille 24/7, sans repos ni besoin d’inspiration.

La symbiose entre parfumeurs et IA ne doit pas être vue comme une compétition, mais plutôt comme une coopération. Les parfumeurs apportent leur sensibilité artistique et leur compréhension émotionnelle, tandis que l’IA offre précision et innovation. Ensemble, ils peuvent repousser les frontières de la créativité, générant des fragrances qui ne sont pas seulement nouvelles, mais aussi profondément résonnantes sur le plan émotionnel.

Les rôles au sein de cette symbiose sont clairs : l’IA est un puissant assistant de recherche et de développement, tandis que le parfumeur reste le décideur final, l’âme derrière le parfum, celui qui donne le feu vert pour transformer une formule en une fragrance commercialisable.

Il est essentiel de voir cette relation en gardant à l’esprit les implications éthiques. La transparence sur l’utilisation de l’IA dans la création de parfums est cruciale pour maintenir la confiance des consommateurs. De plus, l’industrie doit considérer l’impact sur l’emploi et les compétences artisanales traditionnelles. Trouver un équilibre entre la technologie et l’artisanat est impératif.

L’IA ne devrait pas être perçue comme un remplacement, mais plutôt comme un outil supplémentaire dans l’arsenal du parfumeur. Il est important que l’industrie de la parfumerie maintienne une harmonie entre l’efficacité de l’IA et la touche personnelle et l’expertise que seul un parfumeur peut apporter à une fragrance.

L’avenir de l’IA en parfumerie n’est pas de remplacer le parfumeur, mais plutôt de devenir son plus fidèle allié, un outil exploitant ses capacités créatives et analytiques.

Avant-garde technologique et création assistée par l’IA

Symrise1, Givaudan2 montrent comment l’IA peut être utilisée pour innover dans le domaine de la parfumerie. Ces maisons de création utilisent l’IA pour personnaliser les expériences, optimiser les processus de production, et repousser les frontières de la créativité.

Symrise et IBM

Symrise, un leader mondial des arômes et parfums, continue de pousser l’innovation dans l’industrie, en soulignant que l’IA représente la prochaine grande innovation depuis l’introduction des matières synthétiques en parfumerie à la fin du 19ème siècle.

En collaboration avec IBM, Symrise a développé un assistant parfumeur IA nommé Philyra qui peut générer des compositions parfumées en analysant des millions de formules, de matières premières et des préférences de consommateurs. Ce projet permet de créer rapidement des parfums adaptés et personnalisés pour des marchés spécifiques. Philyra a été utilisé par le parfumeur Dave Apel pour créer deux parfums distincts pour la marque brésilienne Egeo de O Boticàrio, ciblant les milléniaux brésiliens. Ces créations ont été lancées début 2019.

En exploitant des algorithmes d’apprentissage automatique, Symrise est capable d’analyser les tendances de consommation et des préférences individuelles pour proposer des créations sur mesure. Leur approche combine la science des données avec l’expertise olfactive, permettant la création de parfums uniques qui répondent aux attentes spécifiques de chaque consommateur.

Givaudan et Carto

Givaudan, un autre géant de l’industrie, intègre l’IA non seulement pour analyser les tendances, mais aussi pour assister les parfumeurs dans le processus créatif. Leur système d’IA peut suggérer des combinaisons d’ingrédients innovantes, aidant les parfumeurs à explorer de nouvelles possibilités olfactives.

Givaudan a lancé Carto, un outil d’intelligence artificielle destiné à révolutionner le processus de création des parfumeurs. Cette plateforme interactive est conçue pour maximiser la performance olfactive des créations en utilisant une « Odour Value Map » unique et vise à intégrer la compréhension des consommateurs pour affiner les créations. Carto encourage les parfumeurs à explorer de nouveaux accords de manière ludique avec un écran tactile et un robot d’échantillonnage instantané, qui permet une production d’essais plus rapide que les méthodes traditionnelles. Le système a été déployé dans les centres de création de Givaudan et est testé par les parfumeurs pour son intégration dans le processus créatif, montrant des résultats prometteurs.

Calice Becker, parfumeuse et directrice de l’Ecole de parfumerie de Givaudan, souligne que « Carto » aide les parfumeurs à expérimenter davantage et avec plus d’efficacité, tout en affirmant que la touche créative humaine reste irremplaçable.

Le parfum « She was an Anomaly » d’Etat Libre d’Orange est né d’une inspiration développée en utilisant l’outil d’intelligence artificielle « Carto » de Givaudan. L’IA a permis de suggérer un surdosage de deux ingrédients : l’iris et les musc blancs, avec le reste de la formulation gérée, réfléchie et maîtrisée par la parfumeuse Daniela Andrier. Ce processus illustre l’intégration de la technologie IA dans l’art traditionnel de la création de parfum, marquant un moment distinctif d’innovation et de singularité dans l’industrie.

“Ce parfum est le fruit d’un inattendu. J’ai joué avec Carto en lui confiant des matières aimées et familières. Carto a suggéré un surdosage de deux ingrédients. Je me suis occupée du reste.” – Daniela Andrier, parfumeure (Givaudan)

L’essor de l’intelligence artificielle dans la parfumerie symbolise une véritable révolution, redéfinissant les frontières de la création olfactive. Ces outils illustrent comment l’IA peut enrichir le processus créatif, offrant aux parfumeurs de nouvelles perspectives pour explorer des accords innovants et inattendus. Cette technologie, en complément de l’intuition humaine et de toute son expertise, ouvre la voie à une ère de personnalisation et d’innovation sans précédent. Toutefois, elle soulève également des questions éthiques et des défis liés à l’équilibre entre tradition et progrès technologique.

À mesure que l’IA continue de se développer, il sera fascinant de voir comment elle façonnera l’avenir de la parfumerie, élargissant les horizons de ce que nous pouvons créer et ressentir à travers le sens de l’odorat.

À l’occasion de la commémoration du 11 novembre, journée marquant la fin de la Première Guerre Mondiale, notre réflexion olfactive nous amène à explorer un angle inattendu : la relation entre la parfumerie et la guerre. Ces deux univers semblent éloignés, et pourtant, l’histoire nous révèle un lien intime, riche en créations et symbolismes. C’est un voyage olfactif entre résilience et renouveau que nous vous proposons de découvrir.

Les corrélations olfactives entre parfum et guerre

La guerre, avec ses conflits et ses tumultes, semble à première vue antithétique à la finesse et à l’harmonie que représente la parfumerie. Pourtant, l’histoire de l’art olfactif et des grandes confrontations mondiales sont étonnamment entrelacées, tissant des liens profonds et complexes qui méritent d’être explorés.

Les influences croisées : matières premières et économie

La première corrélation entre parfum et guerre est au niveau des matières premières. Les conflits mondiaux ont souvent bouleversé les routes commerciales et les disponibilités de certaines essences précieuses. La seconde guerre mondiale a contraint les parfumeurs à se réinventer, à cause de la pénurie de matières premières naturelles, donnant naissance à l’utilisation accrue de molécules de synthèse.