Les tropiques, avec leur luxuriance naturelle et leur diversité olfactive, sont une source d’inspiration inépuisable pour les parfumeurs du monde entier. Les notes olfactives tropicales apportent une touche solaire, fruitée et florale tropicale à chaque fragrance. Explorons ces notes en détail et découvrons comment elles sont utilisées en parfumerie pour créer des sensations olfactives uniques.

Les Notes Fruitées et Ensoleillées 🥭🍍🥥

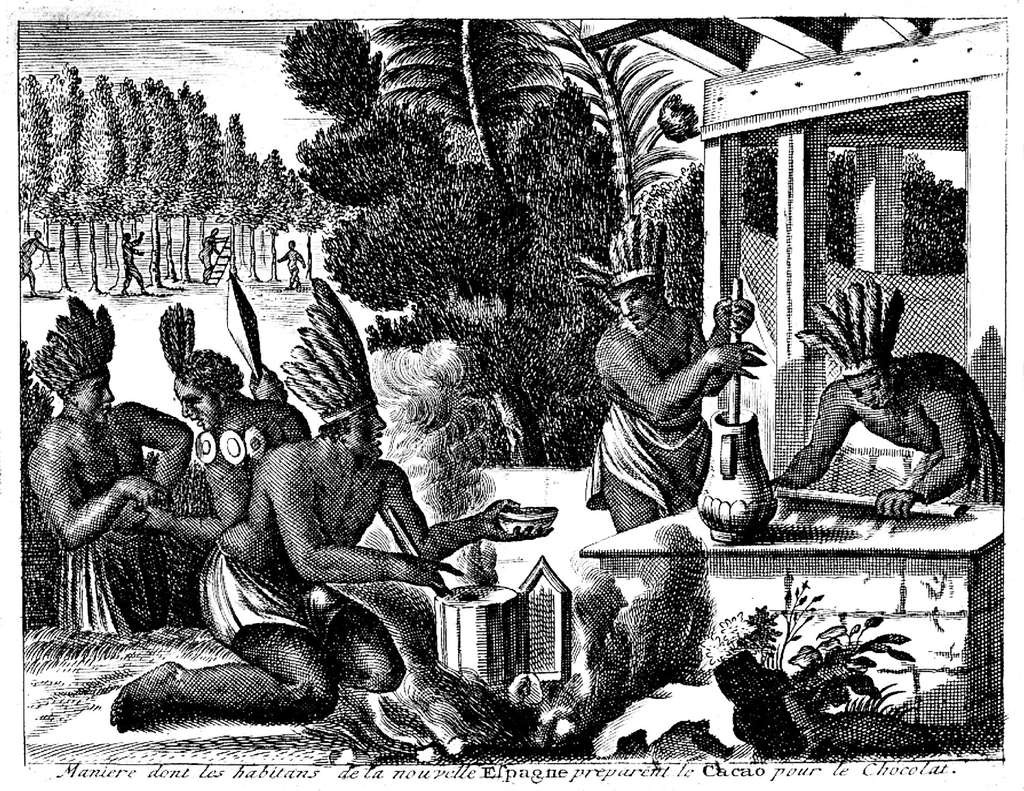

La tendance de parfums fruités tropicaux dans les parfums nous vient du Brésil dans les années 90.

Dans la culture brésilienne, la tradition a longtemps été de s’inonder de “bahno de cheiro”, des infusions de plantes rafraîchissantes et mystiques pour le corps. Dans nos temps plus modernes, la tradition du splash parfumé utilisé à titre purement hédoniste après la douche a pris le dessus sur ces infusions purificatrices. Les notes de fruits tropicaux, dont regorge le pays (fruit de la passion/maracuya, açai, ananas, coco…), ont remplacé ou bien se sont mêlés aux plantes ancestrales aux multiples vertus.

Les fruits ne pouvant offrir leurs essences aromatiques du fait de leur trop grande teneur en eau, les parfumeurs ont recréé ces odeurs grâce à des molécules de synthèse:

Et c’est ainsi qu’à partir des années 90, les notes de fruits tropicaux sont apparues, d’abord dans les produits d’hygiène, aux Etats-Unis d’abord par le biais de la marque américaine Bath and Body Works, puis petit à petit dans nos flacons de parfums pour apporter leur joie, leurs couleurs et leur énergie réminiscentes des carnavals brésiliens.

Les notes fruitées sont souvent utilisées dans les parfums pour femmes, mais elles apparaissent également dans les compositions unisexes et masculines pour ajouter une dimension fraîche et vivifiante. Elles sont particulièrement populaires dans les parfums estivaux et les eaux de toilette légères, où elles apportent une sensation de légèreté et de joie. Les parfumeurs les combinent souvent avec des notes florales, boisées ou épicées pour créer des compositions équilibrées et harmonieuses.

Mangue

La mangue est une note juteuse et douce qui apporte une sensation de fraîcheur tropicale , ronde , juteuse et crémeuse. Originaire d’Asie du Sud, la mangue est riche en nuances sucrées et légèrement acidulées. En parfumerie, elle est souvent utilisée pour ajouter une touche gourmande et ensoleillée aux compositions.

Fame de Paco Rabanne utilise la mangue pour créer une fragrance estivale et gourmande, hyper addictive.

Ananas

L’ananas est un fruit emblématique des tropiques, originaire d’Amérique du Sud. Son parfum frais, sucré et légèrement acidulé est parfait pour les parfums dynamiques et rafraîchissants. L’ananas apporte une touche d’exotisme et de vivacité aux compositions parfumées. Associé à la coco, il apporte une note piña colada festive.

Dolce & Gabbana Pineapple est un excellent exemple de parfum utilisant cette note pour évoquer une sensation de vacances exotiques et de plaisir sous le soleil.

Noix de Coco

La noix de coco, avec son odeur crémeuse et lactée, est incontournable pour évoquer les plages des îles tropicales. Elle apporte une dimension douce, réconfortante et exotique aux parfums solaires. Utilisée souvent dans les compositions estivales, elle rappelle immédiatement les vacances au bord de la mer.

Le Beau de Jean-Paul Gaultier intègre en coeur cette note pour ajouter une profondeur tropicale à sa pyramide sophistiquée et boisée, et Bronze Goddess d’Estée Lauder en fait un usage plus prononcé et ambré pour un effet purement estival.

Papaye

La papaye est un autre fruit tropical très apprécié en parfumerie pour sa douceur tropicale. Originaire des régions tropicales d’Amérique centrale et du Sud, la papaye offre des notes sucrées, juteuses et légèrement musquées.

Papaye Paradise Cove de Bath & Body Works utilise la papaye parfaite pour rappeler une journée à la plage douce et calme.

Goyave

La goyave, avec son arôme sucré et légèrement floral, est une note fruitée moins courante mais tout aussi exotique. Originaire des régions tropicales d’Amérique centrale, la goyave apporte une touche tropicale unique aux compositions parfumées.

Delta Of Venus de la maison Eris est un parfum floral vert ou la note de papaye en fond intensifie l’aspect exotique de la fragrance.

Fruit de la Passion

Le fruit de la passion est une note intense et parfumée qui apporte une sensation de fraîcheur et de gourmandise aux parfums. Originaire des régions tropicales d’Amérique du Sud, ce fruit est connu pour son arôme sucré, acidulé et légèrement floral.

Arancia Rossa de Laboratorio Olfattivo est un hespéridé ou la note de fruit de la passion donne un twist exotique à une fragrance rafraichissante.

Les Notes Florales des Tropiques 🌺

Les notes florales des tropiques sont souvent utilisées comme notes de cœur dans les compositions parfumées pour leur richesse en alliant une dimension sensuelle et envoûtante. Elles sont combinées avec des notes fruitées, boisées ou épicées pour créer des fragrances équilibrées et harmonieuses.

Que ce soit pour évoquer la douceur des îles ou la richesse de la végétation tropicale, les fleurs des tropiques jouent un rôle crucial dans l’art de la parfumerie.

Ylang-Ylang

L’ylang-ylang, dont le nom signifie « fleur des fleurs », est originaire de Madagascar, des Comores et des Philippines. Cette fleur jaune en forme d’étoile est connue pour son parfum enivrant, sucré et légèrement épicé. L’huile essentielle d’ylang-ylang est extraite par distillation à la vapeur des fleurs fraîches, produisant différentes fractions selon la durée de la distillation, chacune ayant des nuances olfactives distinctes.

L’ylang-ylang est souvent utilisé dans les compositions florales, orientales et chyprées pour ajouter une dimension exotique et sensuelle. Il peut également être trouvé dans les parfums solaires, évoquant la chaleur et la douceur des îles tropicales.

Mon Guerlain de la maison éponyme utilise l’ylang-ylang pour enrichir son bouquet floral, apportant une touche de luxe exotique et crémeuse.

Frangipanier

Le frangipanier, également connu sous le nom de plumeria, est une fleur tropicale emblématique des îles du Pacifique, d’Amérique centrale et des Caraïbes. Son parfum est doux, sucré et légèrement crémeux, souvent associé à une sensation de pureté et de sérénité.

Le frangipanier est apprécié pour sa douceur exotique dans les compositions florales. Il est souvent utilisé dans les parfums pour femmes, apportant une note délicate et apaisante.

Frangipani Flower Cologne de Jo Malone est une fragrance lumineuse et exotique, inspirée par la beauté envoûtante de la fleur de frangipanier. Avec ses notes fraîches et boisées, cette cologne offre une évasion sensorielle incarnant la beauté naturelle et envoûtante des fleurs tropicales.

Gardénia

Le gardénia est une fleur tropicale originaire d’Asie et des îles du Pacifique. Son parfum est riche, capiteux et légèrement épicé, souvent décrit comme étant intensément floral avec des nuances crémeuses.

Le gardénia est utilisé dans les parfums pour apporter une profondeur florale luxuriante et sensuelle.

Velvet Gardenia de Tom Ford met en avant cette fleur somptueuse alliée à des accords de miel et de prune, la rendant divinement addictive et envoûtante.

Tiaré

La fleur de tiaré, ou gardénia tahitensis, est originaire de Polynésie française et est un symbole de beauté et de pureté. Il parfume la célèbre huile de monoï. Son parfum est doux, crémeux et légèrement sucré, avec des nuances florales délicates. Le tiaré est souvent utilisé dans les parfums solaires et floraux pour évoquer des plages paradisiaques et des journées ensoleillées.

Sunkissed Goddness de By Kilian est un ambré floral ou la fleur de tiaré alliée àa l’ylang-ylang propose un parfum chaud et sensuel.

Hibiscus

L’hibiscus est une fleur tropicale présente dans de nombreuses régions chaudes du monde, notamment en Asie, en Afrique et dans les Caraïbes. Son parfum est doux, légèrement fruité et floral.

L’hibiscus est souvent utilisé pour apporter une touche légère et exotique aux compositions florales.

Hibiscus Paradise de Bath & Body Works est un parfum ou la fleur d’hibiscus au cœur va donner une fraîcheur florale à un ensemble fruité gourmand

Le jasmin Sambac

Le jasmin Sambac, également connu sous le nom de jasmin d’Arabie, est originaire d’Asie du Sud-Est. Cette variété de jasmin est plus fruitée et sucrée que le jasmin grandiflorum, avec des nuances légèrement épicées.

Le jasmin sambac est utilisé pour ajouter une profondeur florale exotique et enivrante aux compositions parfumées.

Alien de Mugler utilise cette note pour créer une fragrance mystérieuse, ambrée et musquée, évoquant la beauté envoûtante des tropiques.

Les Notes de Vanille ☀️

La vanille est l’une des matières premières les plus prisées en parfumerie, reconnue pour son odeur douce, riche et enveloppante. Originaire des régions tropicales, la vanille apporte une chaleur réconfortante et une profondeur gourmande aux compositions parfumées.

La vanille de Madagascar, souvent appelée vanille bourbon, est la variété la plus célèbre et la plus utilisée en parfumerie. Cette vanille provient de l’orchidée Vanilla planifolia, cultivée principalement sur l’île de Madagascar, qui produit environ 80 % de la vanille mondiale. Les gousses de vanille bourbon sont connues pour leur richesse odorante, crémeuse et sucrée, avec des nuances légèrement épicées.

La production de vanille à Madagascar est un processus artisanal complexe. Les fleurs de vanillier sont pollinisées à la main, et les gousses, une fois récoltées, subissent une série de traitements incluant l’échaudage, la fermentation, le séchage et le conditionnement, afin de développer leur arôme caractéristique.

Serge Lutens – Un Bois Vanille Cette fragrance utilise la vanille de Madagascar pour créer une douceur crémeuse, enrichie de notes de bois de santal, de réglisse et de caramel.

La vanille tahitensis, cultivée principalement en Polynésie française, notamment à Tahiti, est une autre variété précieuse. Cette vanille provient de l’orchidée Vanilla tahitensis et se distingue par ses gousses plus courtes et plus larges. Son arôme est plus floral, fruité et exotique, avec des nuances de cerise et d’amande.

La production de la vanille tahitensis suit également des méthodes artisanales rigoureuses, et bien que sa production soit moins abondante que celle de Madagascar, elle est très appréciée pour ses qualités uniques.

Les Indémodables – Vanille Havane

Cette fragrance met en avant la vanille tahitensis avec des accords de tabac, de miel et de rhum, créant une composition riche et exotique.

Les notes olfactives des tropiques offrent une évasion sensorielle unique. Que ce soit à travers des notes fruitées et ensoleillées, des fleurs enivrantes ou des vanilles gourmandes, les parfumeurs continuent de s’inspirer des tropiques pour créer des fragrances qui transportent les sens vers des horizons lointains et paradisiaques.

Article co-écrit par Elfa et Anne-Laure

La Rose Damascena, est un joyau botanique connu pour son parfum enivrant et ses huiles précieuses. Dans cet article, nous plongerons dans l’origine géographique et botanique de cette fleur emblématique, son histoire riche, les méthodes d’extraction de son essence, ses facettes olfactives uniques, sa distinction par rapport à la rose Centifolia, et enfin, nous explorerons quelques parfums iconiques qui la mettent en vedette.

Origines géographique et botanique

La rose Damascena, couramment appelée rose de Damas, porte le nom de l’antique ville de Damas en Syrie, Mais sa véritable origine est Shiraz en Iran (ancienne Perse).

Il s’agit d’un hybride de Rosa Gallica, Rosa Moschata et Rosa Fedtschenkoana, originaire d’Asie centrale et de Chine.

Botaniquement classée sous le nom de Rosa Damascena, cette rose appartient à la famille des Rosaceae. Elle se présente généralement sous la forme d’un arbuste robuste pouvant atteindre jusqu’à 2 mètres de hauteur.

Ses feuilles sont d’un vert foncé lustré, et ses fleurs, qui fleurissent en début d’été, varient en couleur du rose pâle au rouge profond. Chaque fleur est composée de multiples couches de pétales, ce qui lui donne une apparence très dense et voluptueuse.

Elle a voyagé de Shiraz à Damas, grand centre commercial de la Méditerranée au Moyen Âge.

Les croisades au Moyen-Âge ont facilité son introduction en Europe. Baptisée “rose de Damas” où elle a été adoptée avec enthousiasme dans les jardins botaniques royaux et les apothicaires pour ses vertus thérapeutiques et son parfum enchanteur.

Du Proche-Orient, la rose de Damas a également fait un voyage vers l’est jusqu’en Inde et en Chine où on la trouve et la cultive encore aujourd’hui.

Les musulmans perses ont inventé l’eau de rose au cours du VIIIe siècle et en parfumeront l’Asie et le monde pendant environ 8 siècles.

Entre le XVème et le XVIème siècle, l’Empire Ottoman fait un grand usage de la rose de Damas: dans sa pharmacopée pour ses propriétés médicinales (migraines, maux d’estomac, maladies des yeux ou des poumons…).

On peut l’ingérer ou s’en oindre en pommade. L’eau de rose est aussi utilisée pour ses propriétés cosmétiques tonifiantes et désodorisantes et on l’incorpore également dans des mets alimentaires, salés ou sucrés. Elle sert aussi à purifier le foyer. Avec le qumqum (asperseur), on lavait les mains des visiteurs en guise de bienvenue.

Au XVe siècle, le sultan Murad III, ne voulant pas dépendre uniquement de la Perse pour approvisionner son palais de Constantinople (aujourd’hui Istanbul) en pétales et en eau de rose, il demande à son jardinier de commencer à cultiver ces roses de Damas dans sa province d’Edirne (l’actuelle Bulgarie) qui s’avère une zone climatique idéale pour sa floraison.

Lorsque la Bulgarie acquiert son indépendance en 1880, elle revendique l’invention de l’essence de rose moderne par le principe de la double distillation. (l‘eau de la première distillation est à nouveau distillée: voir plus bas)

Dès lors, la rose bulgare a dominé le marché jusqu’au XXème siècle. Son règne est tombé avec la crise résultant de la chute de l’URSS..

Aujourd’hui, la rose de Damas utilisée en parfumerie provient principalement de Turquie, même si elle est encore cultivée dans d’autres pays comme la Bulgarie, le Maroc, l’Inde, l’Égypte, l’Iran et la Chine.

La popularité de la rose Damascena en tant que source d’huile essentielle a donné lieu à des techniques de culture spécialisées pour maximiser la production d’huile. Les régions de la vallée de Kazanlak en Bulgarie et de la ville d’Isparta en Turquie sont particulièrement célèbres pour leurs festivals annuels de la rose, qui célèbrent la récolte des fleurs et la production d’huile de rose. Ces festivités mettent en avant non seulement l’importance économique de la rose, mais aussi son rôle dans le patrimoine culturel de ces régions.

Méthodes d’Extraction

L’extraction de l’huile essentielle (aussi appelée essence) de la rose Damascena et de son eau est un art qui a été raffiné au fil des siècles, combinant tradition et innovation technologique pour parvenir à capturer le parfum délicat et complexe de cette fleur emblématique. En parfumerie, les deux techniques les plus utilisées pour en extraire l’âme parfumée sont l’hydrodistillation et l’extraction aux solvants volatils.

L’hydrodistillation

Pas de distillation à la vapeur d’eau qui pourrait coller entre eux les pétales délicats de la fleur. C’est l’hydrodistillation qui est privilégiée pour extraire l’huile essentielle et l’eau de rose Damascena.

Le processus commence au lever du jour, lorsque les roses sont cueillies à la main pour garantir la fraîcheur et la qualité des pétales. Ces pétales sont ensuite placés dans de grandes cuves de distillation dans lesquelles on ajoute de l’eau. On porte à ébullition, afin de générer une vapeur qui va se charger des composés odorants des fleurs. Cette vapeur odorante est ensuite refroidie dans un serpentin qui va la condenser pour la ,e transformer en un liquide qui contient à la fois de l’eau et de l’huile essentielle.

Ce liquide est versé dans un vase florentin, où l’huile, plus légère que l’eau, se sépare naturellement et flotte à la surface.

On recueille cette première huile et, selon la technique bulgare appelée “stripping”, on re-distille à la vapeur l’eau de rose obtenue.

Mais ce n’est pas tout! l’eau de cette deuxième distillation est aussi re-distillée, ce qui permet d’obtenir une 3ème HUILE ESSENTIELLE. Ce procédé permet d’obtenir plusieurs qualités d’huiles essentielles que l’on peut assembler.

Extraction aux solvants volatils

Ici, les pétales de rose sont placés dans une cuve sur plusieurs niveaux.

On remplit cette cuve avec un solvant (hexane) qui va venir “laver” les fleurs c’est-à-dire se gorger de leurs composants parfumés. Quand le solvant est saturé en parfum des fleurs, on l’extrait, on le filtre, puis on procède à son évaporation.

Une fois le solvant totalement évaporé, il ne reste plus qu’une cire parfumée saturée des composants parfumés des fleurs. Cette cire s’appelle CONCRÈTE.

Cette concrète peut-être utilisée telle quelle. Mais la majeure partie est fondue et lavée dans de l’alcool afin de se débarrasser des cires. Le produit alcoolisé obtenu est ensuite chauffé pour évaporer l’alcool et obtenir un produit parfumé pur appelé ABSOLU.

Choix de la Méthode

Le choix de la méthode d’extraction dépend souvent du produit final souhaité.

L’huile essentielle obtenue par hydrodistillation offre des facettes fruitées rappelant le litchi ou la framboise, et épicées. On l’utilise en parfumerie et en aromathérapie.

L’eau de rose: autre résultat de la distillation, fraîchement pétalée s’utilise en cosmétique et dans la cuisine.

L’absolu, au meilleur rendement, se parfume de facettes plus chaudes, sucrées, miellées.

Il existe aussi d’autres méthodes d’extraction pour obtenir des produits à base de rose: la macération dans l’alcool dont on obtient une infusion, l’extraction au CO2 (SFE = Supercritical Fluid Extraction : SFE) qui permet d’obtenir un extrait et le headspace qui permet de créer un accord. Mais les plus courantes restent l’hydrodistillaton et l’extraction aux solvants.

Bienfaits de la rose Damascena

La rose Damascena est reconnue pour ses nombreux bienfaits sur la santé et le bien-être.

Utilisée en aromathérapie, elle aide à réduire l’anxiété et le stress grâce à ses propriétés relaxantes et antidépressives.

Sur le plan émotionnel, l’essence de Rose Damascena est connue pour ouvrir le chakra du cœur ANAHATA, situé au niveau du sternum, associé à l‘amour, à la joie, à la paix intérieure, mais aussi à la tristesse et au désespoir… L’huile essentielle de rose damascena vient équilibrer le chakra du cœur afin de ramener la confiance en soi et en les autres.

En cosmétique, l’eau de rose et l’huile essentielle de rose Damascena sont prisées pour leurs effets hydratants, tonifiants et anti-inflammatoires, bénéfiques pour les peaux sensibles et aidant à prévenir les signes de vieillissement.

En médecine traditionnelle, la rose Damascena est également utilisée pour ses vertus toniques, notamment pour purifier le sang et aider à la digestion.

Ainsi, cette rose apporte une contribution significative à la santé physique et émotionnelle, renforçant le bien-être général.

Facettes Olfactives de la rose Damascena

La rose Damascena est universellement utilisée pour son profil olfactif complexe et profondément envoûtant, qui la distingue nettement dans l’univers de la parfumerie. Cette fleur offre un kaléidoscope de nuances olfactives qui peuvent varier légèrement selon le sol et les conditions climatiques où elle est cultivée, ainsi que les méthodes d’extraction employées.

Notes de Tête : Fraîcheur Délicate

Les notes de tête de la rose Damascena sont souvent décrites comme fraîches et légèrement sucrées, avec des accents de notes vertes. Cela peut évoquer la rosée du matin sur les pétales de rose, une sensation de pureté et de fraîcheur. Ces premières impressions olfactives sont légères et volatiles, s’évaporant rapidement.

Notes de Cœur : Richesse Florale

Au cœur du parfum de la rose Damascena se trouve une richesse florale intense. Les notes de cœur sont plus lourdes et persistent plus longtemps sur la peau. Cette facette du parfum est principalement florale, avec des nuances de miel et parfois, légèrement épicé. C’est ici que le parfum de la rose est le plus opulent et le plus reconnaissable, offrant une expérience sensorielle presque tactile de la fleur en pleine floraison grâce aux textures qu’elle évoque.

Notes de Fond : Subtilité et Profondeur

Les notes de fond de la rose Damascena révèlent une subtilité complexe, avec des nuances musquées et boisées qui s’ajoutent à la richesse de son parfum. Ces notes plus profondes fournissent une base solide sur laquelle le parfum peut s’épanouir, prolongeant la durée de vie du parfum sur la peau et ajoutant des dimensions de chaleur et de profondeur qui contrastent avec la fraîcheur des notes de tête. La rose Damascena reste néanmoins très peu utilisée en notes de fond.

Des Caractéristiques Uniques

Ce qui distingue vraiment la rose Damascena, c’est son équilibre parfait entre douceur et richesse. Elle a une capacité unique à se transformer, présentant différentes facettes olfactives à différents moments, ce qui en fait un choix prisé pour des parfums complexes et multi facettés. Son parfum peut également varier légèrement en fonction de la région de culture – les roses cultivées dans les sols riches et humides de la Bulgarie peuvent, par exemple, avoir des notes plus lourdes et plus sucrées comparées à celles cultivées dans des climats plus secs.

Distinction avec la rose Centifolia

La Rose Damascena et la Rose Centifolia, deux joyaux de l’horticulture et de la parfumerie, présentent des différences marquées tant au niveau botanique qu’olfactif.

Ces différences influencent leur utilisation dans la création de parfums et leur culture à travers le monde.

La rose Centifolia est également appelée « rose de Mai » en raison de sa période de floraison principale.

Elle se caractérise par des fleurs très pleines, avec des pétales extrêmement serrés et arrondis qui créent une forme presque parfaite de coupe.

La rose Centifolia est traditionnellement cultivée en France, notamment dans la région de Grasse, célèbre pour son industrie de la parfumerie.

Olfactivement, la rose Centifolia est connue pour son parfum doux et subtil, souvent décrit comme étant le plus proche du parfum naturel des roses fraîches. Ses notes sont délicatement florales avec des accents de miel, mais moins intenses que celles de la Damascena.

Elle est souvent utilisée dans des compositions légères et romantiques, idéale pour des parfums qui nécessitent une finesse et une élégance discrète.

Exemples de Parfums Iconiques

Nahema de Guerlain créé par Jean-Paul Guerlain en 1979 est connue comme étant l’interprétation dramatique et opulente de la rose. Le parfum s’ouvre sur des notes de bergamote, de pêche et une touche légère de bois de rose, avant de se déployer dans un cœur riche de rose bulgare et de jasmin. Le fond est un mélange chaleureux de patchouli, de vanille et de musc, enveloppant la rose dans une étreinte sucrée et boisée.

Sa Majesté la Rose de Serge Lutens créé par Christopher Sheldrake en 2000. Ce parfum met en vedette la rose de manière presque monolithique, grâce à l’essence de la rose de Damas avec une clarté lumineuse. Des notes de miel et de camomille ajoutent une douceur subtile, tandis que le musc et le bois de gaïac fournissent une base profonde, rendant ce parfum à la fois majestueux et imposant.

Portrait of a Lady des Editions de Parfums Frédéric Malle créé par Dominique Ropion en 2010 est un parfum complexe et multidimensionnel, où la rose se mêle à des notes de cassis, de framboise, de cannelle, et de clou de girofle, offrant une interprétation moderne et baroque de la celle-ci. Le fond est riche, le patchouli, le santal, l’encens, et l’ambre, créant un sillage puissant et élégant.

Isparta de Pierre Guillaume est créé en 2012. Nommé d’après la région turque célèbre pour ses roses, Isparta offre une rose sombre, presque vin rouge, avec des notes de résine, de bois rouge et un soupçon de liqueur. Le parfum combine la douceur du fruit rouge avec la profondeur du labdanum et du bois de oud, pour une interprétation riche et enveloppante de la rose.

Rose de Taïf de Perris Monte Carlo créé par Luca Maffei en 2013. Rose de Taif est une ode de la rose Damascena cultivée en Arabie Saoudite, réputée pour son parfum riche et intense. Ce parfum minimaliste mais élégant s’ouvre sur des notes fraîches de citron de Sicile et de muscade, qui introduisent le cœur floral dominé par la rose de Taif. Des touches de géranium et de bois légers soutiennent délicatement la rose, tandis que l’ambre et les muscs en fond ajoutent une chaleur subtile, offrant une longévité prolongée sur la peau. Rose de Taif se distingue par sa pureté et son élégance, idéal pour les amateurs de parfums floraux raffinés.

À la Rose de Francis Kurkdjian est créé en 2014 est un hommage vibrant à la féminité et à l’élégance, inspiré par la beauté et la fraîcheur des roses Centifolia et Damascena. Le parfum s’ouvre sur des notes lumineuses et aériennes de bergamote d’Italie et d’orange de Californie, offrant une introduction pétillante qui prépare le terrain pour le cœur floral. Au cœur, les essences de rose Centifolia et Damascena se déploient dans toute leur splendeur, accompagnées de nuances de violette et de magnolia, qui ajoutent une dimension de douceur et de sophistication. Le sillage est doux et persistant, avec des notes de base de musc et de cèdre, qui ancrent le parfum tout en lui conférant une élégance discrète.

Click Song de Une Nuit Nomade créé par Serge de Oliveira en 2022. Click Song est un hommage à Miriam Makeba, la célèbre chanteuse sud-africaine. Click Song s’ouvre sur des notes fraîches et pétillantes de bergamote, qui assez vite suivi d’une rose de Turquie accompagnée de nuances épicées de géranium et de bois de cèdre, créant une harmonie florale et boisée. Le fond est envoûtant, avec des notes d’ambre, de labdanum, de patchouli et de vanille, ajoutant rondeur et puissance.

La rose Damascena reste une des matières premières les plus prisées dans le monde de la parfumerie. Sa richesse olfactive et son histoire fascinante continuent d’inspirer les créateurs de parfums à travers le monde. Que ce soit par son essence pure ou intégrée dans des compositions parfumées, la rose de Damas est véritablement la reine des fleurs.

Alors que l’industrie de la parfumerie continue d’évoluer, la place de la rose Damascena semble assurée, grâce à son profil unique qui incite les parfumeurs à explorer de nouvelles créations. L’avenir promet de continuer à innover autour de cette fleur légendaire, en explorant peut-être de nouvelles utilisations dans d’autres domaines tels que la médecine naturelle et les produits de soin écologiques. La rose Damascena n’a pas fini de déployer ses pétales pour charmer le monde.

Article co-rédigé par Elfa et Anne-Laure Hennequin

La note de tabac en parfumerie est une véritable invitation au voyage, marquant de son empreinte l’histoire des fragrances depuis des siècles. Du tabac blond doux et miellé au tabac brun intense et cuiré, chaque variété offre une richesse de nuances qui continue d’inspirer les parfumeurs contemporains. Régulée strictement par l’IFRA pour garantir la sécurité des consommateurs, la note de tabac est désormais largement utilisée tout en respectant les normes environnementales et éthiques. Cet article explore l’histoire de la note de tabac en parfumerie, ses méthodes d’extraction, ses facettes olfactives et son utilisation dans des parfums emblématiques, offrant des découvertes sensorielles à travers cette matière première intemporelle.

Origine botanique et géographique du tabac

Le tabac, principalement des espèces Nicotiana Tabacum et Nicotiana Rustica appartient à la famille des Solanacées. Cultivé par les peuples autochtones d’Amérique depuis des millénaires, il a été introduit en Europe au XVIe siècle par les explorateurs européens, gagnant rapidement en popularité comme plante médicinale puis récréative.

Nicotiana Tabacum, originaire d’Amérique du Sud (notamment de Bolivie et du Paraguay), est la plus cultivée pour sa large feuille riche en nicotine, idéale pour les cigarettes et cigares.

Nicotiana Rustica, plus robuste et avec une teneur en nicotine plus élevée, est cultivée dans les régions froides et montagneuses d’Amérique du Nord et du Sud.

La culture du tabac est aujourd’hui mondiale, avec des régions productrices clés sur plusieurs continents. Elle nécessite un sol riche, bien drainé, et un climat tropical ou subtropical avec des précipitations suffisantes. Les principales zones de culture incluent l’Amérique Centrale et du Sud, les États-Unis (notamment la Caroline du Nord et le Kentucky), l’Inde, la Chine, et certaines régions d’Afrique comme le Zimbabwe.

La diversité géographique influence les caractéristiques des feuilles de tabac. Par exemple, le tabac cubain est réputé pour ses feuilles aromatiques, prisées pour les cigares haut de gamme, tandis que le tabac de Virginie, plus doux, est souvent utilisé dans les mélanges pour cigarettes.

Histoire et utilisation en parfumerie

Cultivé par les peuples autochtones d’Amérique depuis des millénaires. Les peuples amérindiens utilisaient le tabac lors des rituels de purification et pour implorer leurs dieux, ainsi que comme plante médicinale.

En 1492, Christophe Colomb découvre que les Indiens fument une plante appelée « petum » de diverses manières: en inspirant une fumigation, en calumets, ou encore en mastication des feuilles ou inhalation de poudre (tabac à priser).

Il a été introduit en Europe au XVIe siècle par les explorateurs européens, gagnant rapidement en popularité comme plante médicinale puis récréative. C’est Jean Nicot (origine du mot nicotine ;), ambassadeur de France au Portugal où on le cultive pour ses vertus médicinales, qui en envoie quelques feuilles à Catherine de Médicis pour soigner ses migraines en le prisant. “L’herbe à la reine, appelée aussi la “catherinaire”, provoque un engouement à la cour et s’exporte dans toute l’Europe.

D’abord utilisé pour ses vertus médicinales et récréatives avant d’être apprécié pour ses qualités olfactives, au XVIIIe siècle, le tabac infusé devient un symbole de sophistication dans les salons aristocratiques.

Au XIXe siècle, l’industrialisation et la popularité des cigares propulsent le tabac comme matière première en parfumerie, avec des artisans français intégrant des accords de tabac aux nuances boisées et cuirées.

Pendant les Années Folles, après la 1ère guerre mondiale, la femme ayant travaillé à l’usine pendant que les hommes étaient au front, s’est émancipée. Elle travaille, fume, porte des pantalons et le cheveu à la garçonne. Son parfum, comme sa coiffure la démarque des autres femmes, et elle ose les notes traditionnellement associées aux hommes comme les notes cuir, tabac, vétiver: Tabac Blond de Caron (1919), Cuir de Russie de Chanel (1928), Habanita de Molinard (1921) appelé « parfum pour cigarette » car la force de son sillage en atténuait l’odeur. Elles le glissaient sous forme de sachets dans leurs paquets de cigarette.

Puis la mode passera et reviendra dans les années 80 avec les chyprés masculins intenses, puis, à la fin du XXème et début du XXIème siècles par la parfumerie niche.Le XXe siècle voit l’essor de la parfumerie moderne grâce à des méthodes d’extraction avancées et à l’introduction de composés synthétiques, permettant d’isoler des arômes précis du tabac. Aujourd’hui, le tabac est utilisé dans une gamme variée de compositions, allant des parfums masculins classiques aux créations unisexes et féminines.

L’IFRA et la matière première tabac

L’International Fragrance Association (IFRA) régule strictement l’utilisation du tabac en parfumerie en raison de composés potentiellement cancérigènes comme les nitrosamines. Pour respecter ces réglementations tout en conservant les caractéristiques olfactives du tabac, les parfumeurs utilisent des alternatives synthétiques qui imitent ses arômes complexes sans les risques associés aux extraits naturels.

Ces molécules offrent une stabilité et une qualité constantes, essentielles pour la production industrielle. Les directives de l’IFRA définissent les concentrations maximales de certaines substances, garantissant la sécurité des consommateurs et la conformité réglementaire. Ainsi, l’innovation et le développement d’alternatives synthétiques sont essentiels pour préserver l’essence du tabac en parfumerie.

Méthodes d’extraction du tabac en parfumerie

Les méthodes d’extraction du tabac en parfumerie permettent de préserver la richesse de cette matière première. Voici les techniques les plus pertinentes :

Extraction par solvant volatile

L’extraction par solvant volatil utilise des solvants organiques comme l’hexane pour dissoudre les composés aromatiques des feuilles de tabac. Après évaporation du solvant, une concrète est obtenue, puis traitée à l’éthanol pour éliminer les cires, produisant une absolue de tabac. Cette méthode offre un extrait concentré avec des notes miellées, boisées et ambrées.

Distillation à la vapeur

La distillation à la vapeur consiste à faire passer de la vapeur d’eau à travers les feuilles de tabac, libérant les composés aromatiques. La vapeur est ensuite condensée pour séparer l’eau et l’huile essentielle. Cette technique préserve les notes fraîches et herbacées du tabac, idéales pour équilibrer les compositions parfumées.

Extraction au CO2 Supercritique

L’extraction au CO2 supercritique utilise du dioxyde de carbone sous haute pression pour extraire les arômes du tabac. Cette méthode est respectueuse de l’environnement et n’utilise pas de solvants toxiques. Elle permet d’obtenir des extraits de haute pureté avec des profils olfactifs complexes et fidèles à la matière première d’origine.

La note de tabac synthétique en parfumerie

La note de tabac synthétique offre une alternative pertinente et stable aux extraits naturels. Les molécules synthétiques, comme l‘isobutylquinoléine pour des notes cuirées et les lactones de tabac pour une douceur miellée, surmontent les limitations de qualité et d’impact environnemental des matières premières naturelles. Elles permettent aussi des accords innovants et répondent à la demande de produits véganes et éthiques, permettant aux parfumeurs de créer des fragrances sophistiquées tout en respectant les enjeux environnementaux et sociétaux.

Types de tabac utilisés en parfumerie

Le tabac blond : Issu de Nicotiana tabacum, séché à l’air chaud, cultivé en Virginie, il offre des notes douces, miellées et fruitées, apportant chaleur et confort aux parfums.

Le tabac brun : Séché à l’air ou au feu, cultivé au Kentucky et en Afrique, il présente des arômes robustes, terreux, cuirés et épicés, ajoutant profondeur et sophistication.

Le tabac vert : Séché rapidement après récolte, il conserve des notes fraîches et herbacées, ajoutant une touche vivante et naturelle, souvent associé à des accords floraux ou aromatiques.

Facettes olfactives de la note de tabac

La note de tabac, que l’on classe généralement dans la famille olfactive des boisés est riche et complexe, offrant une multitude de facettes olfactives.Voici quelques-unes des facettes les plus courantes :

Facette Cuirée : Notes de tabac brun évoquant les peaux tannées, apportant sophistication.

Facette Miellée : Douceur du tabac blond rappelant miel, fleurs séchées et fruits mûrs, idéale pour les parfums orientaux et floraux.

Facette Épicée : Nuances de clou de girofle, cannelle et muscade, apportant chaleur et complexité, souvent utilisées dans les parfums boisés et orientaux.

Facette Ambrée :notes balsamiques et résineux, riches et sensuels, se mariant bien avec vanille, patchouli et labdanum.

Facette Fumée : Notes de tabac séché au feu rappelant feux de bois et cigares, ajoutant une touche rustique et mystérieuse.

Parfums Iconiques avec Note de Tabac

Tabac Blond de Caron créé en 1919 par Ernest Daltroff (plusieurs fois reformulé), est une fragrance qui incarne l’élégance et la sophistication des années 1920. Conçu initialement pour les hommes, ce parfum est un hommage à l’indépendance et à l’audace des femmes modernes de l’époque. La fragrance s’ouvre sur des notes fraîches et pétillantes de néroli, de bergamote et de citron, offrant une envolée lumineuse et vivifiante. Le cœur floral se déploie avec l’iris poudré, l’ylang-ylang exotique et l’œillet épicé. Puis le fond est enveloppant, dominé par le tabac doux presque sucré, un cuir chaud et une vanille crémeuse, apportant une profondeur et une sensualité intemporelles. Aujourd’hui, pour accompagner son emblématique Tabac Blond, la maison Caron a lancé sa collection “Les beaux tabacs” offrant des fragrances exaltant le tabac sous différentes facettes: le lumineux “Tabac blanc”, le gourmand “Tabac Exquis”, et le chaleureux “Tabac noir”.

Chergui de Serge Lutens créé en 2001 par Christopher Sheldrake, est un parfum oriental épicé où le tabac joue un rôle central. Il s’ouvre sur des notes de tabac mêlées à du miel et des épices. Le cœur dévoile des accords de foin, de musc et de bois de santal, tandis que le fond riche en ambre et encens apporte une profondeur sensuelle.

Pure Havane de Mugler, créé en 2011 par Jacques Huclier. Pure Havane est une ode aux cigares cubains, avec des notes de tabac richement enveloppées de miel. Le parfum s’ouvre sur des accords de tabac et de vanille, suivis par un cœur où se mêlent cacao, fève tonka et patchouli. Le fond est boisée et ambrée, créant une aura envoûtante.

Volutes de Diptyque créé en 2012 par Fabrice Pellegrin. Volutes est inspiré par les voyages en bateau à vapeur des années 1930. Le parfum combine des notes de tête de tabac, miel, et fleur d’iris avec des fruits secs. Le cœur épicé comprend du foin, de l’immortelle, et du safran, tandis que le fond résineux de myrrhe, d’opoponax et de benjoin se fait profond.

Jazz Club de Maison Margiela créé en 2013 par Alienor Massenet, évoque l’ambiance feutrée et enfumée d’un club de jazz. Les notes de tête sont dominées par le citron et le poivre rose, suivies par un cœur où le tabac se mêle au rhum et à la vanille. La fragrance est portée par de la fève tonka, du styrax et du vétiver, créant une sensation chaleureuse d’élégance.

Tobacco Honey de Guerlain créé en 2014 par Delphine Jelk et Thierry Wasser, est une composition gourmande et enveloppante où le tabac et le miel jouent les rôles principaux. Les notes de tête de miel qui se fait encaustique et de tabac profond se fondent dans un cœur floral et épicé, avec des nuances de rose et de cannelle. Le fond est riche et balsamique, avec des accents de vanille et de musc.

Tabac Tabou de Parfum d’Empire créé en 2015 par Marc-Antoine Corticchiato. La fragrance est un hommage au tabac sacré et à ses arômes puissants. Le parfum débute avec des notes végétales et herbacées, évoluant vers un cœur de tabac narcotique, miellé, adouci par des accents de fleurs blanches. Le fond est boisée et résineuse, avec une touche cuirée animale.

Spicebomb Extrême de Viktor & Rolf créé en 2015 par Olivier Polge. Spicebomb Extrême est une version intense et épicée de la fragrance originale. Le parfum s’ouvre sur des notes explosives de poivre noir et de cannelle, suivies par un cœur où le tabac joue le rôle principal, enveloppé de vanille et de cumin. Le fond est puissant et balsamique, avec des notes de fève tonka et de bois.

Smoke d’Akro créé en 2018 par Olivier Cresp. Smoke d’Akro évoque l’essence enivrante de la fumée et du tabac. L’ouverture avec le bouleau apporte une note boisée et résineuse, rappelant un feu de camp. Le cœur, composé de genièvre et de benjoin, ajoute une fraîcheur aromatique et une douceur balsamique. La base riche de tabac, fève tonka et patchouli crée une profondeur chaude et terreuse, enveloppante et légèrement sucrée.

5 The Guardian Master de Spiritum créé en 2020 par Philippe Paparella-Paris, est une composition sophistiquée et nuancée. L’envolée est épicée de cardamome, de poivre et de curcuma, évoluant rapidement vers un cœur riche et complexe de tabac envoûtant, soutenu par des accords de miel, de jasmin suave et de bois de cèdre. Le fond est profond et résineux, énergétique, avec des touches de cuir, de vanille et de vétiver, offrant une expérience olfactive de puissance et d’intensité addictive.

La note de tabac, avec ses multiples facettes et sa riche histoire, continue de séduire les créateurs et les amateurs de haute parfumerie. Sa capacité à provoquer des ambiances chaleureuses et sophistiquées en fait une matière première précieuse et intemporelle. Alors que l’art de la parfumerie évolue, la note de tabac demeure une source d’inspiration inépuisable, promettant encore de nombreuses créations olfactives enivrantes à venir. Pour les passionnés de parfums, découvrir les nuances du tabac, c’est partir à la rencontre d’une histoire riche et complexe, où chaque facette raconte une histoire profonde et charismatique.

Article co-écrit par Elfa et Anne-Laure Hennequin

Cette année, le 20 mars sonne le coup d’envoi du printemps. Ce qu’on sait moins, c’est que le jour suivant, c’est la Journée mondiale du parfum ! Une alliance parfaite, car le printemps marque le retour de nombreuses fleurs – et existe-t-il une famille olfactive plus célébrée en parfumerie que celle des parfums fleuris ? Pour bien démarrer la saison, Master Parfums vous emmène à la découverte de cette famille olfactive qui semble indétrônable.

La famille olfactive florale, la reine de la parfumerie

Hespéridée, florale, fougère, chyprée, boisée, ambrée-orientale et cuirée : voilà les sept familles olfactives établies par la Société Française des Parfumeurs. Si cette classification, mise au point au début du 20ème siècle par des parfumeurs, a évolué au gré des époques et des développements de la parfumerie, le fait de distinguer les fragrances en fonction de leurs caractéristiques olfactives a révolutionné le secteur , permettant de mieux naviguer dans un marché débordant de créativité et toujours plus compétitif.

S’il y a bien une famille de parfums qui continue de faire fureur décennie après décennie, c’est la famille florale. Elle a parfois souffert d’être perçue comme un peu has-been et n’a eu de cesse de riposter en se réinventant continuellement, au point de devenir indémodable. Les fleurs ayant historiquement longtemps été vues comme l’incarnation de la féminité à l’état pur, c’est sans surprise que la famille les mettant à l’honneur domine le marché du parfum féminin. Mais qu’à celà ne tienne, les fleurs s’invitent aussi dans les parfums masculins et les parfums non genrés. Après tout, pourquoi se priver arbitrairement d’une richesse olfactive comme celle que la famille florale a à nous offrir ?

Ingrédients et facettes à foison

Les espèces de fleurs se comptent en centaines de milliers – difficile, donc, de nommer toutes les notes qui peuplent la famille des parfums floraux ! On peut toutefois souligner celles qui ont souvent le premier rôle.

Vous l’avez sans doute deviné, la palme revient haut la main à la rose, cette délicate fleur, symbole de l’amour par excellence, capable de revêtir mille visages. La fleur d’oranger fait aussi preuve d’une versatilité étonnante, tout comme ses consœurs fleurs blanches le jasmin et la tubéreuse, tour à tour délicates et charnelles. Dans le registre poudré, la violette, l’iris, l’héliotrope ou encore le mimosa nous font souvent les yeux doux ; l’ylang-ylang, la fleur de frangipanier et celle de tiaré sont les meilleures alliées des parfumeurs et des parfumeuses s’aventurant en terrain solaire.

On appelle soliflore une fragrance dans laquelle une fleur en particulier est traitée comme personnage principale de l’oeuvre, et inversement, on parle de “bouquet” lorsqu’une horde de fleurs s’invite dans un parfum. Dans chaque famille olfactive, on distingue également des facettes, sortes de sous-catégories olfactives qui viennent affiner l’identité d’un parfum, car une fragrance n’est rarement que florale, purement boisée ou 100% gourmande !

Des facettes qui viennent habiller la famille florale sont…

- La facette fruitée : cerise charnue, abricot jaune ou poire juteuse, la synthèse permet aux fruits d’apporter ou d’appuyer une touche sucrée dans un parfum fleuri ;

- La facette aldéhydée : elle est incarnée avec excellence dans le somptueux Chanel N°5, un mariage entre jasmin, rose, ylang-ylang et ces fameux aldéhydes, des molécules de synthèse à l’odeur froide et métallique qui ont le pouvoir de sublimer un bouquet ;

- La facette boisée : santal, cèdre ou encore patchouli permettent d’envelopper de chaleur et de souligner l’élégance et le caractère. ;

- La facette épicée : elle joue avec des fleurs dites épicées comme l’immortelle, le lys, ou l’œillet, ou bien avec des notes telles le poivre (une épice fraîche) ou le clou de girofle (une épice chaude).

…Et bien plus encore ! Un parfum fleuri peut aussi exhiber des facettes plus aquatiques, vertes, poudrées, ambrées, cuirées et même gourmandes.

Pour accueillir le printemps comme il se doit, zoom sur quelques fleurs qui ne vont pas tarder à pointer le bout de leur nez…

Petite sélection de fleurs printanières

La rose

Ce serait presque un sacrilège que de parler de la famille des fleurs sans nous arrêter sur la rose. Devenue l’un des emblèmes de la région de Grasse, la rose centifolia ou rose de mai, (l’une des deux roses majoritairement utilisées en parfumerie avec la roseDamascena, rose de Damas) dégage un parfum aussi subtil que majestueux, vert et riche, aux occasionnels surprenants accents de litchi.

Lorsqu’il s’agit de capter les doux arômes de la rose centifolia pour la parfumerie, la méthode d’hydrodistillation dont on obtient une essence offre un rendement trop faible pour ce qu’elle coûte. Il faut donc opter pour l’extraction aux solvants volatils, permettant l’obtention d’un bel absolu de rose mêlant facettes terreuses et miellées, fruitées, voire un peu épicées.

Dans Rose Centifolia Extrait de Guerlain (2023), Delphine Jelk et Thierry Wasser révèlent l’éclat de la majestueuse rose de Grasse, si délicate et si puissante.

Le narcisse

Il existe 22 variétés de cette jolie fleur bicolore. Si le narcisse des champs reste le favori des parfumeurs. Il est l’une des rares fleurs sauvages à être utilisée en parfumerie ! Le narcisse est un habitué de la famille olfactive florale, mais aussi de la famille chyprée. À partir de ses fleurs, il est possible d’extraire un absolu au coeur floral et épicé, aux facettes herbacées et terreuses, reposant sur un fond animal et miellé.

Dans Narcisse Noir de Caron (1911), Ernest Daltroff avait eu le génie et l’audace de créer une ôde à cette fleur sans aucun narcisse dans la formule! Puissant et animal, il est devenu une icône olfactive. Plus récemment, (2018) Anne Flipo a admirablement traduit le côté sauvage de la fleur dans Mont de Narcisse, pour L’Artisan Parfumeur.

Le magnolia

Cette fleur de Chine est l’une des plus anciennes plantes de la planète. Elle dégage un parfum vert, fleuri et très raffiné, et rappelle celui du jasmin. Le magnolia est léger et lumineux, certes, mais il ne s’interdit pas pour autant d’être plus sensuel en jouant sur son côté crémeux. Il peut aussi faire penser à un fruit cireux et citronné légèrement vanillé !

Voilà en somme un parfum complexe, souvent recréé en parfumerie par des accords de matières naturelles et d’ingrédients de synthèse. Car s’il est possible d’extraire du magnolia une huile essentielle par distillation, le rendement est très faible, donc très onéreux. On peut aussi extraire une huile essentielle de ses feuilles et de sa tige : le parfum obtenu sera alors plus herbé et aromatique

Dans Blanc de Chine, de Parfumeurs du monde, Patrice Revillard rend hommage à la belle blanche, en glorifiant ses facettes sans une once de magnolia, et en réalisant la prouesse de ne composer qu’avec des matières 100% naturelles! Un résultat magnifique d’une troublante sensualité

Le lilas

En lisant le nom de cette fleur printanière, vous avez sans doute imaginé de jolis pétales mauves dans des tons pastel… Pastel, c’est aussi comme cela que l’on pourrait qualifier l’odeur du lilas : son parfum est poudré et anisique, très romantique, et fait penser au mimosa (une autre fleur poudrée) ou au muguet.

Quand vient le moment de capturer le parfum du lilas pour la parfumerie, les choses se compliquent, car c’est une fleur muette, une fleur qui refuse de livrer son parfum à travers la distillation ou l’extraction aux solvants volatils ! Avec ces fleurs, la technique de l’enfleurage est parfois utilisée, tout comme celle du headspace : cette méthode vise à capturer les molécules odorantes d’une matière première en la plaçant sous une cloche remplie d’un gaz qui va recueillir les molécules en question, afin de les identifier et de les reproduire. Le plus souvent, on compte sur des combinaisons d’autres matières premières et sur l’utilisation de molécules de synthèse pour donner vie à l’odeur de ces fleurs qui, comme le lilas, se font désirer.

Dans En passant (2000) des Editions de parfum Frédéric Malle, Olivia Giacobetti fait revivre les sensations du printemps apportées par un grand vent de lilas.

La violette

En parfumerie, c’est la violette de Parme qui est la plus utilisée. C’est une fleur au parfum très doux, subtilement vert … mais elle aussi se livre difficilement aux parfumeurs et parfumeuses, pour qui la synthèse est alors la meilleure alliée. Pour recréer le parfum de la violette, on utilise fréquemment deux types de molécules : les ionones et les méthylionones. Douce et rassurante, elle se fait bonbon dans la Violette de Goutal (2001)par Isabelle Doyen et Camille Goutal, plus audacieuse et sensuelle dans Insolence de Guerlain, et délicate et romantique dans Paris de d’Yves St Laurent.

En parfumerie, les feuilles de la violette sont bien plus travaillées que ses fleurs : il est possible d’en extraire un absolu intense, vert et aqueux, un peu terreux, évoquant la rosée fraîche du matin ou la saveur d’un concombre fraîchement pelé.

La feuille de violette a créé la surprise en apportant son insouciance et sa fraîcheur au masculin Fahrenheit de Dior (1988) par Jean-Louis Sieuzac, Michel Almairac et Maurice Roger.

Quelques autres parfums fleuris iconiques

- Avec l’opulent Chanel N°5 (1921), Ernest Beaux signe un parfum révolutionnaire. La danse entre rose de mai, ylang-ylang et jasmin est magnifiée par une envolée d’aldéhydes, la signature olfactive de cette fragrance désormais cultissime.

- Jacinthe, rose de Bulgarie et lilas sont quelques-unes des fleurs peuplant l’exubérant Nahema (1979) de Guerlain, entre une ouverture d’aldéhydes et sur fond de vanille chaude et sensuelle.

- Paris (1983) d’Yves Saint Laurent scelle le mariage somptueux de la rose et de la violette. Une ribambelle d’autres fleurs, une touche épicée de clou de girofle et un fond boisé viennent sublimer ce chef-d’œuvre de la parfumeuse Sophia Grojsman.

- L’élégant J’Adore (1999) de Dior est un bouquet floral construit autour d’un accord de tubéreuse et de jasmin, de rose et de violette, le tout accompagné d’une note délicieuse de prune confite ainsi que de bois de santal et de muscs enveloppants.

- L’Air du Temps (1948) de Nina Ricci sonne le coup d’envoi des parfums floraux-épicés : rose centifolia, jasmin de Grasse et violette poudrée nous font vibrer, mais c’est l’accord œillet-gardénia de la fragrance qui fait toute sa force.

- Du côté de la parfumerie de niche, Annick Goutal nous offre aussi Le Chèvrefeuille (2002) : la fleur éponyme rencontre le narcisse dans ce doux parfum vert ponctué de petit-grain créé par Camille Goutal et Isabelle Doyen.

- Dans L’Instant de Guerlain (2003), ylang-ylang, magnolia crémeux et miel d’oranger sucré donnent vie à une sublime fragrance florale et ambrée réinterprétant la Guerlinade, fameuse base parfumée et signature olfactive de la maison.

Envie de continuer votre balade dans ce jardin printanier ? Le Livre-Jeu Master Parfums vous a préparé 120 questions autour du parfum ainsi que 12 crayons parfumés pour titiller votre cinquième sens, dont le crayon nº6, illustrant un bouquet floral autour de la rose et de la pivoine.

Joyeux printemps à tous 🌸

À l’occasion de la fête du mimosa, explorons ensemble le mimosa en parfumerie, depuis son environnement géographique et botanique jusqu’à son utilisation dans la création de fragrances. Découvrons son odeur naturelle, les modes d’extraction utilisés pour capturer son essence, et analysons les nuances olfactives qui en font une note prisée des parfumeurs. Enfin, nous mettrons en lumière une sélection de parfums qui incarnent la richesse du mimosa.

L’environnement géographique et botanique du mimosa

Le mimosa, symbole de délicatesse et de résilience, trouve ses origines dans les terres lointaines d’Australie. Cet arbuste, qui fait désormais partie intégrante du paysage méditerranéen, et en particulier sur la Côte d’Azur, est reconnu pour sa floraison hivernale, offrant des touches de couleur et de chaleur dans le paysage souvent sombre de la fin de l’hiver.

Le mimosa, appartenant à la famille des Fabaceae et caractérisé par ses gracieuses feuilles et ses bouquets de fleurs jaunes sphériques, fleurit de janvier à mars, apportant couleur et parfum aux paysages hivernaux.. Au-delà de son esthétisme, le mimosa joue un rôle écologique crucial en fixant les sols et en servant d’habitat pour la faune, tout en ayant une importance culturelle, notamment dans la région de la Côte d’Azur où il est célébré pour sa résilience et sa beauté qui égayent les paysages en fin d’hiver.

L’odeur du mimosa et son mode d’extraction

Cette senteur, à la fois délicate et complexe, fait du mimosa une essence prisée en parfumerie pour sa capacité à apporter luminosité et élégance aux compositions.

L’odeur du mimosa

Sa senteur naturelle se distingue par une douceur enveloppante, où se mêlent des notes florales légèrement poudrées et amandées à un fond miellé et un soupçon de verdure fraîche. Cette alchimie olfactive évoque la douceur printanière, de soleil doux. L’odeur du mimosa est à la fois délicate et puissante, lumineuse et apaisante.

En parfumerie, le mimosa apporte une touche de lumière et de chaleur aux compositions, se mariant harmonieusement avec des notes boisées, ambrées, ou encore avec des accords floraux et verts.

Les nuances de l’odeur du mimosa sont multiples : au premier abord, elle peut paraître simplement sucrée et florale, mais une attention plus soutenue révèle sa richesse et sa complexité. Les facettes vertes et fraîches rappellent les premiers jours du printemps, tandis que les touches poudrées et miellées offrent une profondeur et une chaleur enveloppante, créant un équilibre parfait entre vivacité et douceur.

Les modes d’extraction

L’extraction de l’essence de mimosa pour son utilisation en parfumerie est un processus délicat qui vise à capturer toute la complexité de sa fragrance. Les fleurs de mimosa sont particulièrement fragiles, ce qui nécessite des méthodes d’extraction soigneuses pour préserver leur essence authentique.

- L’extraction aux solvants volatils permet d’obtenir un absolu de mimosa., Les fleurs sont plongées dans un solvant, de l’hexane le plus souvent, qui capture les composés volatils. Une fois saturé de parfum, on fait évaporer le solvant afin de recueillir une concrète, sorte de cire parfumée, qui sera lavée à l’alcool afin d’en séparer les matières grasses et ainsi obtenir l’absolu. Cet absolu, très concentré, offre aux parfumeurs une matière première de haute qualité pour leurs créations.

- L’extraction au CO2 supercritique, appliquée au mimosa, permet d’obtenir une essence pure et de haute qualité de cette fleur sans utiliser de solvants chimiques. En exploitant le CO2 à l’état supercritique, qui combine les propriétés d’un gaz et d’un liquide, cette méthode extrait, à basse température, les composés aromatiques délicats du mimosa tout en préservant leur fraîcheur et leur intégrité. Ce processus respectueux de l’environnement , offre un extrait complexe fidèle et à son parfum naturel.

Quelques parfums autour du mimosa

Plusieurs créations olfactives mettent à l’honneur le mimosa, chacune interprétant à sa manière cette fleur solaire. Parmi les parfums emblématiques, on peut citer :

Farnesiana de Caron, un parfum floral lancé en 1947 par Michel Morsetti, interprète le mimosa avec une composition riche et nuancée. En tête, des accords de mimosa se mêlent à des effluves de foin, de cassis et de bergamote, introduisant une ouverture complexe et accueillante. Le cœur se déploie autour de la violette, du jasmin et du muguet, créant un bouquet floral profond et envoûtant grace au beurre d’iris. En fond, la vanille, le bois de santal, l’opoponax et le musc apportent une base chaude et résineuse, finissant sur une note douce et miellée.

Mimosa Pour Moi de L’Artisan Parfumeur par Anne Flipo en 1992

Ce parfum est une célébration pure et simple du mimosa, offrant une fragrance fraîche et légèrement sucrée. La composition s’ouvre sur des notes vertes qui évoluent vers un cœur floral et poudré, capturant l’essence délicate et ensoleillée du mimosa. La base révèle une touche de vanille, ajoutant une dimension douce et confortable à la fragrance.

Champs-Élysées de Guerlain Olivier Cresp 1996

Inspiré par l’avenue parisienne éponyme, ce parfum floral et fruité mêle le mimosa à la rose, à l’amande et à des notes fruitées de melon et de pêche. La présence du mimosa apporte une douceur unique à la composition, faisant de Champs-Élysées une fragrance joyeuse et sophistiquée, le fond reste à peine gourmand pour une fragrance lumineuse.

Summer by Kenzo, créé par Alberto Morillas en 2005, est un parfum qui évoque l’été avec ses notes de tête d’agrumes et de bergamote. Le cœur floral mêle mimosa et lait d’amande à des fleurs délicates comme le muguet et le jasmin, tandis que les notes de fond combinent musc, citron, ambre et bois pour une finition chaude et ensoleillée. Une invitation aux plaisirs estivaux, une fragrance à la fois fraîche et profonde, parfaite pour évoquer la saison la plus lumineuse de l’année.

Le Mimosa de Goutal par Isabelle Doyen et Camille Goutal créé en 2011

Le Mimosa est une ode à cette fleur, avec une interprétation fraîche et lumineuse. Les notes de mimosa sont accompagnées par des accords de pêche et d’iris, créant une fragrance douce, poudrée et légèrement fruitée, qui évoque le premier souffle du printemps.

Mimosa & Cardamom de Jo Malone créé en 2015 par Marie Salamagne

Un parfum chaleureux et épicé, où le mimosa rencontre la richesse de la cardamome. Cette combinaison crée une fragrance à la fois réconfortante et revigorante, avec le mimosa apportant une douceur florale et la cardamome ajoutant une dimension épicée et aromatique. Le fond porté par de la fève de Tonka enrobe le tout pour renforcer la douceur.

Infusion de Mimosa de Prada lancé en 2016 et créé par Alberto Morillas, est une ode olfactive au mimosa, mêlant délicatesse et éclat. Intégrée à la collection Les Infusions, elle est empreinte de la sophistication de Prada. Des notes florales s’entrelacent autour du mimosa, évoquant une brise embaumée de fleurs. La composition, subtile et équilibrée, se complète par des notes de fond chaleureuses qui ajoutent profondeur et réconfort. Ce parfum, à la fois moderne et intemporel, est idéal pour ceux qui désirent une essence florale pure au quotidien.

Mimosa Indigo de l’Atelier Cologne créé en 2016

Un parfum qui fait partie de la collection des Cologne Absolues, combinant le mimosa à des notes riches et profondes comme le cuir et le bois de santal. Le résultat est une fragrance complexe et sophistiquée, où la douceur du mimosa se mêle à des accords plus sombres et enveloppants, offrant une interprétation unique de cette fleur alliée à la bergamote et au lila sur un fond racé.

Mimosa Tanneron de Perris Monte Carlo par Jean-Claude Ellena en 2020

Nommé d’après la région de Tanneron, célèbre pour ses forêts de mimosas en France, ce parfum capture l’essence de la fleur avec une fidélité exceptionnelle. La fragrance s’ouvre sur des notes fraîches et vertes, conduisant à un cœur riche de mimosa, avant de se poser sur une base boisée et légèrement sucrée, reflétant la complexité et la beauté de la fleur.

Mimosa de Le Couvent créé en 2021 par Jean-Claude Ellena

Ce parfum est probablement une célébration du mimosa dans sa forme la plus pure et naturelle. On peut s’attendre à une fragrance délicate, mettant en avant la douceur et la luminosité caractéristiques du mimosa, éventuellement accompagnée de subtiles notes vertes ou boisées pour compléter son profil olfactif.

Créé en 2021 par Amélie Bourgeois, Mimosa Supercritique de Les Eaux Primordiales est une ode à la mimosa, utilisant l’extraction au CO2 pour capturer l’essence pure de la fleur. La fragrance s’initie par des notes de tête vivifiantes d’aldéhydes, cyclamen, bergamote et néroli, évoluant vers un cœur floral de jasmin, tubéreuse et fleur d’oranger. En fond, le mimosa se mêle aux muscs blancs et à l’ambroxan, créant un parfum qui marie tradition et innovation, pour une signature olfactive riche et moderne.

Chacun de ces parfums offre une interprétation distincte du mimosa, démontrant la versatilité et la richesse de cette note en parfumerie.

Le mimosa est une source d’inspiration inépuisable en parfumerie, offrant une palette de fragrance qui va de la douceur poudrée à la chaleur miellée. Sa culture, son extraction, et sa place de choix dans les compositions olfactives en font un véritable trésor pour les amateurs de parfums. La diversité des parfums autour du mimosa témoigne de sa richesse et de son universalité, invitant à un voyage sensoriel à chaque effluve

Voici le monde captivant des parfums hespéridés, où la fraîcheur des agrumes se mêle à l’art subtil de la parfumerie. Cet article vous invite à un voyage olfactif à travers l’histoire, les ingrédients, et les techniques d’extraction qui définissent la famille des hespéridés. Découvrez les agrumes emblématiques comme la mandarine, le citron, et la bergamote, ainsi que des notes moins conventionnelles telles que le cédrat ou le yuzu. Nous explorerons également des parfums iconiques qui ont marqué cette catégorie, révélant comment les hespéridés continuent de captiver nos sens et d’enrichir l’univers de la parfumerie.

L’Histoire des Hespéridés : Un Voyage dans le Temps

Historiquement, les hespéridés étaient appréciés pour leurs propriétés rafraîchissantes et antiseptiques. Aujourd’hui, ils sont utilisés pour créer des parfums dynamiques et pétillants, souvent associés à des notes florales ou épicées pour une signature plus complexe.

Le jardin des Hespérides

La fascinante histoire des parfums hespéridés débute dans l’antiquité mythologique, s’étend à travers les siècles et continue d’influencer la parfumerie contemporaine.

La facette/famille olfactive des hespéridés tire son nom des Hespérides, nymphes de la mythologie grecque. Selon le mythe, ces nymphes gardaient le jardin précieux où poussaient les “pommes d’or”, offrant immortalité et fécondité aux dieux de l’Olympe et dont la description évoquait les oranges. Cette interprétation serait cependant un anachronisme car à cette époque, les agrumes n’existaient pas dans cette région! Il s’agirait peut-être du coing, traduction littérale du mot pomme d’or en grec. Néanmoins, cette idée des agrumes dans le jardins des Hespérides s’est ancrée d’autant plus que souvent décrit comme un paradis terrestre, ce jardin évoquait un monde de fraîcheur et de pureté, idées toujours associées aux agrumes dans la parfumerie.

L’essor des agrumes en Europe

Les agrumes sont originaires d’Asie du Sud-Est. Leur introduction en Europe, notamment grâce aux conquêtes et aux échanges commerciaux, a marqué un tournant. Les citrons, les oranges, et d’autres agrumes devinrent des ingrédients prisés pour leurs vertus médicinales, leurs propriétés rafraîchissantes et leur parfum vivifiant.

Au 17ème siècle, la fascination pour les agrumes s’intensifie en Europe. Les parfumeurs italiens, en particulier, commencèrent à expérimenter des associations d’huiles essentielles d’agrumes avec les herbes aromatiques des jardins des simples de l’époque. Ces expériences donnèrent naissance aux premières eaux de Cologne et à des parfums légers qui contrastaient avec les senteurs plus lourdes et opulentes de l’époque. Cette période marque le début de l’utilisation systématique des hespéridés en parfumerie.

L’âge d’or des hespéridés

L’âge d’or des hespéridés s’est étendu du 18ème au 19ème siècle. Durant cette période, les parfums hespéridés étaient au confluent de l’hygiène et du plaisir et, utilisés par la noblesse et la haute société, ils étaient synonymes de raffinement et d’élégance.

Matières Premières Phares : Les Agrumes au Cœur des Créations

Les hespéridés, avec leur essence captivante et rafraîchissante, se distinguent dans l’univers de la parfumerie grâce à des matières premières spécifiques : les agrumes. Ces fruits, véritables joyaux de la nature, sont au cœur des créations les plus emblématiques de cette facette/famille olfactive.

Variété des agrumes utilisés

Le citron: Symbole de fraîcheur, le citron offre une note pétillante mordante et légèrement acidulée, très prisée pour son éclat et sa vivacité.

L’orange : Avec ses nuances douces et fruitées, l’orange apporte une chaleur et une rondeur appréciées, particulièrement dans les compositions hespéridées douces.

La bergamote: Connu pour le parfum qu’il apporte au thé earl grey, elle est prisée pour sa subtile amertume et sa fraîcheur verte et florale. Cet agrume est un incontournable, apportant une touche élégante et raffinée.

La mandarine: Plus douce et légèrement sucrée, la mandarine enrichit les parfums hespéridés d’une facette joyeuse et ensoleillée.

Le pamplemousse : Son caractère à la fois amer et frais en fait une note de tête idéale pour des parfums dynamiques et modernes.

En plus des agrumes classiques comme le citron, l’orange et la bergamote, les fragrances hespéridées s’enrichissent grâce à l’utilisation de fruits moins conventionnels mais tout aussi captivants, tels que le cédrat, le yuzu et la bigarade. Chacun de ces agrumes apporte une dimension unique aux compositions parfumées.

Le cédrat : fruit ancien, il offre un parfum plus robuste et moins acide que le citron classique. Il possède des notes vertes et légèrement florales, qui apportent une complexité intéressante aux fragrances.

Le yuzu : Exotisme et fraîcheur. Originaire d’Asie de l’Est, le yuzu est célèbre pour son parfum unique, combinant des notes de pamplemousse, de mandarine et de citron vert. Il apporte une touche exotique et une fraîcheur piquante aux parfums.

La bigarade : ou orange amère sophistiquée, se distingue par ses notes fraîches et légèrement amères. Elle est souvent utilisée pour ajouter une dimension raffinée et un contraste intéressant dans les parfums hespéridés.

La limette: vive et verdoyante, ce petit agrume typique du Mexique possède une note qui rappelle un peu le coca-cola ou la key lime pie, dessert iconique de Floride.

Le combawa: aussi appelé kaffir lime, dont les feuilles sont prisées comme épices en Thaïlande et en Inde , il offre des facettes citronnelle, géranium et aldéhydées, propres et toniques.

Le calamansi ou calamondin:petit agrume des Philippines, vif et fusant, encore très très peu utilisé en parfumerie.

Le citron caviar: Petit agrume d’Océanie dont la pulpe se compose de petites billes croquantes rappelant le caviar. On l’appelle aussi « fingerlime » citron doigt), du fait de sa taille et sa forme allongée. (de 4 à 10 cm). Sa peau très fine qui peut être noire, verte, jaune ou rouge ne permet pas d’en extraire d’essence. C’est sa texture croquante et acidulée qui est reproduite en parfum.

Les intrus:

Un peu à part au royaume des hespéridés, on peut aussi parler de matières qui, bien qu’elles ne soient pas des agrumes, sont catégorisées dans cette facette. Elles sont souvent à mi-chemin de la facette hespéridée et de la facette verte.

La citronnelle: plante d’Asie bien connue pour ses qualités répulsives aux moustiques, on distille ses longues feuilles qui offrent une huile verte et citronnée.

Le lemongrass: souvent confondu avec la citronnelle, le lemongrass exhale des notes herbacées, citronnées et plus fruitées.

Le petit-grain: c’est l’huile essentielle obtenue par distillation des feuilles et rameaux du bigaradier (oranger amer). On les appelle aussi brouts. Il sont taillés au moment oú les fleurs donnent place Vert, hespéridés et croquant, il apporte de la joie aux notes de tête.

La verveine: connue pour ses vertus digestives, la verveine apporte sa fraîcheur citronnée et verte aux eaux de cologne.

Le gingembre: ici on flirte davantage avec la facette épicée. Fusant et vif, parfois légèrement savonneux, le gingembre apporte sa touche citronnée exotique et piquante.

Cultures et terroirs

Ces agrumes sont cultivés dans des terroirs spécifiques, souvent caractérisés par un climat méditerranéen. La qualité des fruits dépend largement de l’ensoleillement, de la nature du sol et du savoir-faire des cultivateurs. Les régions d’Italie, d’Espagne et certaines zones de l’Afrique du Nord sont réputées pour produire des agrumes de haute qualité pour la parfumerie.

Mode d’extraction : Capturer l’essence des agrumes

La quintessence des agrumes dans les parfums hespéridés repose sur des techniques d’extraction méticuleuses et précises, visant à capturer l’essence la plus pure de ces fruits.

L’expression à froid : La technique traditionnelle

Principe : L’expression à froid est la méthode la plus traditionnelle et la plus couramment utilisée pour extraire les huiles essentielles des agrumes.

Il existe 2 méthodes:

- Pelatrice: Après avoir été lavés , les fruits sont jetés dans une machine qui, en grattant la peau, libère l’huile contenue dans les poches oléifères du zeste. On sépare ensuite l’eau de l’huile essentielle à l’aide d’une centrifugeuse et d’un décanteur.

Cette méthode préserve la fraîcheur et l’intégrité des notes olfactives, capturant ainsi l’essence véritable du fruit que l’on pêle sans altération due à la chaleur.

- Sfuma Torchio: cette autre méthode consiste à broyer les fruits en entier avec leur jus avant de passer à la centrifugeuse. L’huile essentielle conjugue l’aspect gourmand du fruit à la vivacité du zeste.

Distillation à la vapeur : Une alternative délicate

Bien que moins fréquente pour les agrumes, la distillation à la vapeur est parfois utilisée, notamment pour le pamplemousse et la limette. Cette technique implique de passer de la vapeur à travers les matières premières pour en extraire les composés aromatiques. La distillation à la vapeur permet d’obtenir une essence plus douce et moins acide, offrant une alternative intéressante pour des notes plus subtiles.

Innovation et avancée technologique

Extraction par CO2 Supercritique : Cette technique moderne utilise le CO2 à l’état supercritique pour extraire les huiles essentielles. Elle permet d’obtenir des extraits très purs et concentrés, en capturant des facettes olfactives parfois perdues dans les méthodes traditionnelles.

Cette avancée technologique offre de nouvelles possibilités dans la création de parfums, permettant aux parfumeurs d’explorer des facettes inédites et de créer des compositions plus complexes et nuancées.

Références iconiques de parfums hespéridés

Plusieurs créations parfumées ont marqué l’histoire des hespéridés. Citons, par exemple, « Eau d’Orange Verte » d’Hermès, une référence classique, ou « Light Blue » de Dolce & Gabbana, qui combine agrumes et notes aquatiques pour un effet moderne.

L’Eau d’Orange Verte d’Hermès, a été créée en 1979 par Jean-Claude Ellena. C’est un classique intemporel, représentatif de la fraîcheur et de l’élégance, parfait pour une sensation de propreté et de vivacité. Cette fragrance s’ouvre sur une explosion vivifiante d’orange verte, offrant une fraîcheur intense et un départ pétillant. Le cœur révèle des nuances de menthe et de cassis, apportant une dimension verte et légèrement fruitée.

Enfin, le fond est composé de patchouli et de notes boisées, donnant au parfum une profondeur et une sophistication subtiles.

Light Blue de Dolce & Gabbana a été créé en 2001 par Olivier Cresp. Light Blue est une fragrance emblématique de l’été, connue pour sa légèreté et son caractère joyeux, idéale pour les jours ensoleillés.

En tête, le parfum éclate avec des notes fraîches de pomme Granny Smith et de citron de Sicile, créant un départ énergique et rafraîchissant.

Le cœur floral se compose de jasmin et de bambou, offrant une touche de douceur et d’élégance.

Les notes de bois blancs apportent une chaleur discrète et une sensation de propre.

Bigarade Concentrée de Frédéric Malle est créé en 2002 par Jean-Claude Ellena. C’est une fragrance minimaliste et raffinée, caractérisée par sa pureté et sa clarté, capturant l’essence de l’orange amère de manière unique et contemporaine.

La bigarade domine dès l’ouverture, offrant une fraîcheur hespéridée avec une pointe d’amertume distinctive. Le cœur est épuré, mettant en avant les aspects frais et légèrement épicés de la bigarade. La base est sobre, avec une touche de rose et de bois pour équilibrer l’amertume.

Mandarine Basilic de Guerlain est créé en 2007 par Marie Salamagne. C’est une fragrance dynamique et ensoleillée, parfaite pour ceux qui recherchent un parfum frais et naturel. L’alliance de la mandarine et du basilic crée une expérience olfactive unique, à la fois hespéridée et aromatique.

Dès l’ouverture, le parfum dévoile une explosion de mandarine, apportant une fraîcheur juteuse et pétillante caractéristique. La mandarine, avec son éclat hespéridé, donne immédiatement une sensation de vitalité et d’énergie.

Le basilic, ingrédient central de ce parfum, s’entremêle avec les notes d’agrumes, apportant une touche verte, légèrement épicée et aromatique. Cette association crée un contraste rafraîchissant et vivifiant, évoquant un jardin méditerranéen en plein été.

Puis des touches de thé vert et d’ambre ajoutent une dimension subtile et une profondeur au parfum. Le thé vert apporte une légère astringence, tandis que l’ambre offre une douce chaleur, équilibrant la fraîcheur des notes de tête et de cœur.

Escale à Porto Fino de Dior, créé en 2008 par François Demachy, fait partie de la collection « Les Escales de Dior ». est un parfum qui capture l’essence de la dolce vita italienne, avec ses notes hespéridées rafraîchissantes et ses accords floraux délicats.

Le parfum s’ouvre sur des notes hespéridées éclatantes, avec une prédominance de bergamote et de citron. Cette combinaison crée un départ frais et pétillant, évoquant l’énergie vivifiante de la côte méditerranéenne.

Au cœur, la fragrance dévoile un bouquet de fleurs blanches, avec un accent particulier sur la fleur d’oranger et le petit-grain. Ces notes florales apportent une touche de douceur et d’élégance, équilibrant la fraîcheur des agrumes.

Puis arrivent l’amande amère et le musc, offrant une finition douce et légèrement crémeuse. Cette combinaison confère au parfum une sensation de confort et de chaleur, tout en maintenant sa légèreté.

California Dream de Louis Vuitton, lancé en 2020, est une création de Jacques Cavallier qui célèbre la splendeur des couchers de soleil californiens.

La note de tête est dominée par la mandarine, apportant une explosion juteuse et ensoleillée.

Juste derrière la mandarine, la poire ajoute une douceur fruitée et délicate. Cette note crée un équilibre parfait avec l’acidité de la mandarine, apportant une touche de rondeur et de suavité.

L’ambrette, avec ses nuances musquées et légèrement fruitées, offre une transition douce entre les notes fruitées de tête et le fond plus riche. Elle confère au parfum une sensation de flottement naturelle et de confort.

En fond, le benjoin se révèle avec ses facettes résineuses et légèrement vanillées. Cette note apporte une richesse et une profondeur au parfum, prolongeant la sensation de chaleur et de sérénité du coucher de soleil.

Les hespéridés ne sont pas seulement des parfums ; ils sont une expression de joie, de fraîcheur et de vitalité. De l’antiquité à nos jours, ces fragrances ont traversé les époques, se réinventant constamment tout en conservant leur essence intemporelle. Alors que nous achevons notre exploration des hespéridés, nous sommes laissés avec une question excitante : quel sera le prochain chapitre dans l’évolution de cette famille olfactive fascinante ? Avec les avancées continues en parfumerie et la créativité sans limite des parfumeurs, l’avenir des hespéridés promet d’être aussi lumineux et rafraîchissant que leur passé.

La parfumerie est un art délicat qui utilise divers ingrédients pour créer des arômes uniques et envoûtants. Parmi ces ingrédients, les épices chaudes occupent une place de choix, notamment pendant la fin d’année. Ces épices ajoutent une profondeur et une chaleur uniques aux parfums, les rendant irrésistibles et donnant une texture supplémentaire.

Distinctions entre épices chaudes et épices froides

Les épices en parfumerie se distinguent souvent par leur température sensorielle, qui influe sur la perception et l’émotion évoquée par une fragrance. Les épices chaudes, telles que la cannelle, la muscade et le clou de girofle, sont caractérisées par leurs odeurs enveloppantes et profondes. Elles tendent à évoquer une sensation de chaleur et de bien-être, souvent associées aux souvenirs d’intérieurs cosy et de moments festifs.