Cette année, le 20 mars sonne le coup d’envoi du printemps. Ce qu’on sait moins, c’est que le jour suivant, c’est la Journée mondiale du parfum ! Une alliance parfaite, car le printemps marque le retour de nombreuses fleurs – et existe-t-il une famille olfactive plus célébrée en parfumerie que celle des parfums fleuris ? Pour bien démarrer la saison, Master Parfums vous emmène à la découverte de cette famille olfactive qui semble indétrônable.

La famille olfactive florale, la reine de la parfumerie

Hespéridée, florale, fougère, chyprée, boisée, ambrée-orientale et cuirée : voilà les sept familles olfactives établies par la Société Française des Parfumeurs. Si cette classification, mise au point au début du 20ème siècle par des parfumeurs, a évolué au gré des époques et des développements de la parfumerie, le fait de distinguer les fragrances en fonction de leurs caractéristiques olfactives a révolutionné le secteur , permettant de mieux naviguer dans un marché débordant de créativité et toujours plus compétitif.

S’il y a bien une famille de parfums qui continue de faire fureur décennie après décennie, c’est la famille florale. Elle a parfois souffert d’être perçue comme un peu has-been et n’a eu de cesse de riposter en se réinventant continuellement, au point de devenir indémodable. Les fleurs ayant historiquement longtemps été vues comme l’incarnation de la féminité à l’état pur, c’est sans surprise que la famille les mettant à l’honneur domine le marché du parfum féminin. Mais qu’à celà ne tienne, les fleurs s’invitent aussi dans les parfums masculins et les parfums non genrés. Après tout, pourquoi se priver arbitrairement d’une richesse olfactive comme celle que la famille florale a à nous offrir ?

Ingrédients et facettes à foison

Les espèces de fleurs se comptent en centaines de milliers – difficile, donc, de nommer toutes les notes qui peuplent la famille des parfums floraux ! On peut toutefois souligner celles qui ont souvent le premier rôle.

Vous l’avez sans doute deviné, la palme revient haut la main à la rose, cette délicate fleur, symbole de l’amour par excellence, capable de revêtir mille visages. La fleur d’oranger fait aussi preuve d’une versatilité étonnante, tout comme ses consœurs fleurs blanches le jasmin et la tubéreuse, tour à tour délicates et charnelles. Dans le registre poudré, la violette, l’iris, l’héliotrope ou encore le mimosa nous font souvent les yeux doux ; l’ylang-ylang, la fleur de frangipanier et celle de tiaré sont les meilleures alliées des parfumeurs et des parfumeuses s’aventurant en terrain solaire.

On appelle soliflore une fragrance dans laquelle une fleur en particulier est traitée comme personnage principale de l’oeuvre, et inversement, on parle de “bouquet” lorsqu’une horde de fleurs s’invite dans un parfum. Dans chaque famille olfactive, on distingue également des facettes, sortes de sous-catégories olfactives qui viennent affiner l’identité d’un parfum, car une fragrance n’est rarement que florale, purement boisée ou 100% gourmande !

Des facettes qui viennent habiller la famille florale sont…

- La facette fruitée : cerise charnue, abricot jaune ou poire juteuse, la synthèse permet aux fruits d’apporter ou d’appuyer une touche sucrée dans un parfum fleuri ;

- La facette aldéhydée : elle est incarnée avec excellence dans le somptueux Chanel N°5, un mariage entre jasmin, rose, ylang-ylang et ces fameux aldéhydes, des molécules de synthèse à l’odeur froide et métallique qui ont le pouvoir de sublimer un bouquet ;

- La facette boisée : santal, cèdre ou encore patchouli permettent d’envelopper de chaleur et de souligner l’élégance et le caractère. ;

- La facette épicée : elle joue avec des fleurs dites épicées comme l’immortelle, le lys, ou l’œillet, ou bien avec des notes telles le poivre (une épice fraîche) ou le clou de girofle (une épice chaude).

…Et bien plus encore ! Un parfum fleuri peut aussi exhiber des facettes plus aquatiques, vertes, poudrées, ambrées, cuirées et même gourmandes.

Pour accueillir le printemps comme il se doit, zoom sur quelques fleurs qui ne vont pas tarder à pointer le bout de leur nez…

Petite sélection de fleurs printanières

La rose

Ce serait presque un sacrilège que de parler de la famille des fleurs sans nous arrêter sur la rose. Devenue l’un des emblèmes de la région de Grasse, la rose centifolia ou rose de mai, (l’une des deux roses majoritairement utilisées en parfumerie avec la roseDamascena, rose de Damas) dégage un parfum aussi subtil que majestueux, vert et riche, aux occasionnels surprenants accents de litchi.

Lorsqu’il s’agit de capter les doux arômes de la rose centifolia pour la parfumerie, la méthode d’hydrodistillation dont on obtient une essence offre un rendement trop faible pour ce qu’elle coûte. Il faut donc opter pour l’extraction aux solvants volatils, permettant l’obtention d’un bel absolu de rose mêlant facettes terreuses et miellées, fruitées, voire un peu épicées.

Dans Rose Centifolia Extrait de Guerlain (2023), Delphine Jelk et Thierry Wasser révèlent l’éclat de la majestueuse rose de Grasse, si délicate et si puissante.

Le narcisse

Il existe 22 variétés de cette jolie fleur bicolore. Si le narcisse des champs reste le favori des parfumeurs. Il est l’une des rares fleurs sauvages à être utilisée en parfumerie ! Le narcisse est un habitué de la famille olfactive florale, mais aussi de la famille chyprée. À partir de ses fleurs, il est possible d’extraire un absolu au coeur floral et épicé, aux facettes herbacées et terreuses, reposant sur un fond animal et miellé.

Dans Narcisse Noir de Caron (1911), Ernest Daltroff avait eu le génie et l’audace de créer une ôde à cette fleur sans aucun narcisse dans la formule! Puissant et animal, il est devenu une icône olfactive. Plus récemment, (2018) Anne Flipo a admirablement traduit le côté sauvage de la fleur dans Mont de Narcisse, pour L’Artisan Parfumeur.

Le magnolia

Cette fleur de Chine est l’une des plus anciennes plantes de la planète. Elle dégage un parfum vert, fleuri et très raffiné, et rappelle celui du jasmin. Le magnolia est léger et lumineux, certes, mais il ne s’interdit pas pour autant d’être plus sensuel en jouant sur son côté crémeux. Il peut aussi faire penser à un fruit cireux et citronné légèrement vanillé !

Voilà en somme un parfum complexe, souvent recréé en parfumerie par des accords de matières naturelles et d’ingrédients de synthèse. Car s’il est possible d’extraire du magnolia une huile essentielle par distillation, le rendement est très faible, donc très onéreux. On peut aussi extraire une huile essentielle de ses feuilles et de sa tige : le parfum obtenu sera alors plus herbé et aromatique

Dans Blanc de Chine, de Parfumeurs du monde, Patrice Revillard rend hommage à la belle blanche, en glorifiant ses facettes sans une once de magnolia, et en réalisant la prouesse de ne composer qu’avec des matières 100% naturelles! Un résultat magnifique d’une troublante sensualité

Le lilas

En lisant le nom de cette fleur printanière, vous avez sans doute imaginé de jolis pétales mauves dans des tons pastel… Pastel, c’est aussi comme cela que l’on pourrait qualifier l’odeur du lilas : son parfum est poudré et anisique, très romantique, et fait penser au mimosa (une autre fleur poudrée) ou au muguet.

Quand vient le moment de capturer le parfum du lilas pour la parfumerie, les choses se compliquent, car c’est une fleur muette, une fleur qui refuse de livrer son parfum à travers la distillation ou l’extraction aux solvants volatils ! Avec ces fleurs, la technique de l’enfleurage est parfois utilisée, tout comme celle du headspace : cette méthode vise à capturer les molécules odorantes d’une matière première en la plaçant sous une cloche remplie d’un gaz qui va recueillir les molécules en question, afin de les identifier et de les reproduire. Le plus souvent, on compte sur des combinaisons d’autres matières premières et sur l’utilisation de molécules de synthèse pour donner vie à l’odeur de ces fleurs qui, comme le lilas, se font désirer.

Dans En passant (2000) des Editions de parfum Frédéric Malle, Olivia Giacobetti fait revivre les sensations du printemps apportées par un grand vent de lilas.

La violette

En parfumerie, c’est la violette de Parme qui est la plus utilisée. C’est une fleur au parfum très doux, subtilement vert … mais elle aussi se livre difficilement aux parfumeurs et parfumeuses, pour qui la synthèse est alors la meilleure alliée. Pour recréer le parfum de la violette, on utilise fréquemment deux types de molécules : les ionones et les méthylionones. Douce et rassurante, elle se fait bonbon dans la Violette de Goutal (2001)par Isabelle Doyen et Camille Goutal, plus audacieuse et sensuelle dans Insolence de Guerlain, et délicate et romantique dans Paris de d’Yves St Laurent.

En parfumerie, les feuilles de la violette sont bien plus travaillées que ses fleurs : il est possible d’en extraire un absolu intense, vert et aqueux, un peu terreux, évoquant la rosée fraîche du matin ou la saveur d’un concombre fraîchement pelé.

La feuille de violette a créé la surprise en apportant son insouciance et sa fraîcheur au masculin Fahrenheit de Dior (1988) par Jean-Louis Sieuzac, Michel Almairac et Maurice Roger.

Quelques autres parfums fleuris iconiques

- Avec l’opulent Chanel N°5 (1921), Ernest Beaux signe un parfum révolutionnaire. La danse entre rose de mai, ylang-ylang et jasmin est magnifiée par une envolée d’aldéhydes, la signature olfactive de cette fragrance désormais cultissime.

- Jacinthe, rose de Bulgarie et lilas sont quelques-unes des fleurs peuplant l’exubérant Nahema (1979) de Guerlain, entre une ouverture d’aldéhydes et sur fond de vanille chaude et sensuelle.

- Paris (1983) d’Yves Saint Laurent scelle le mariage somptueux de la rose et de la violette. Une ribambelle d’autres fleurs, une touche épicée de clou de girofle et un fond boisé viennent sublimer ce chef-d’œuvre de la parfumeuse Sophia Grojsman.

- L’élégant J’Adore (1999) de Dior est un bouquet floral construit autour d’un accord de tubéreuse et de jasmin, de rose et de violette, le tout accompagné d’une note délicieuse de prune confite ainsi que de bois de santal et de muscs enveloppants.

- L’Air du Temps (1948) de Nina Ricci sonne le coup d’envoi des parfums floraux-épicés : rose centifolia, jasmin de Grasse et violette poudrée nous font vibrer, mais c’est l’accord œillet-gardénia de la fragrance qui fait toute sa force.

- Du côté de la parfumerie de niche, Annick Goutal nous offre aussi Le Chèvrefeuille (2002) : la fleur éponyme rencontre le narcisse dans ce doux parfum vert ponctué de petit-grain créé par Camille Goutal et Isabelle Doyen.

- Dans L’Instant de Guerlain (2003), ylang-ylang, magnolia crémeux et miel d’oranger sucré donnent vie à une sublime fragrance florale et ambrée réinterprétant la Guerlinade, fameuse base parfumée et signature olfactive de la maison.

Envie de continuer votre balade dans ce jardin printanier ? Le Livre-Jeu Master Parfums vous a préparé 120 questions autour du parfum ainsi que 12 crayons parfumés pour titiller votre cinquième sens, dont le crayon nº6, illustrant un bouquet floral autour de la rose et de la pivoine.

Joyeux printemps à tous 🌸

Du 6 au 9 mars prochain a lieu la 14ᵉ édition du salon Esxence. Chaque année, parfumeurs et marques, professionnels en tout genre du milieu de la parfumerie et public passionné se réunissent à Milan lors de ce rendez-vous immanquable de la parfumerie de niche. On l’appelle aussi haute parfumerie, parfumerie artistique, alternative, parfumerie confidentielle ou bien parfumerie de créateurs — chez Master Parfums, on fait le point sur cette branche de la parfumerie, ses origines et ses ambitions.

L’avant-parfumerie de niche

Le parfum a pendant longtemps été un objet de luxe et le marqueur d’un haut statut social. Mais à partir du XIXᵉ siècle, plusieurs événements vont changer la donne. Avec la révolution industrielle et les avancées de la chimie, l’artisanat et le sur-mesure s’effacent au profit de la production en masse. François Coty contribuera largement à la démocratisation de la parfumerie. Cette évolution affecte également le secteur de la mode. Mais si pendant la première moitié du XXᵉ siècle, des couturiers s’immiscent sur le marché du parfum, avec des précurseurs tel que Paul Poiret, Gabrielle Chanel ou Jeanne Lanvin, une fragrance reste encore un achat réservé aux plus fortunés.

Il faut attendre le lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour que la commercialisation de parfums par des maisons de couture reprenne et que des joailliers leur emboîtent le pas, avec l’ambition d’élargir le champ des classes sociales à pouvoir s’offrir une fragrance… et cela réussit ! On assiste alors aux premiers pas de ce que nous connaissons aujourd’hui comme la parfumerie de masse.

La parfumerie de masse ou le pendant mainstream de la parfumerie

La parfumerie de masse, ce sont les parfums créés par d’importantes marques du luxe et facilement trouvables dans les grands magasins. Pensez aux fragrances de Chanel, Dior, Lancôme, Dolce & Gabbana ou encore Givenchy, qui fourmillent sur les étagères des grandes chaînes de parfumeries comme Sephora, Marionnaud, Nocibé et autres Grands Magasins. Bien souvent, ces parfums cherchent à plaire au plus grand nombre possible. Études de marché, panels olfactifs… De nombreux moyens sont déployés afin d’orchestrer les réussites et de prévenir les flops. Lorsque le succès est au rendez-vous, une fragrance aura alors de nombreuses déclinaisons, aussi appelées flankers, le but étant de capitaliser sur cette réussite tout en rentabilisant au maximum le produit de départ.

La parfumerie de masse accorde une place de choix au marketing et à la communication lors d’un nouveau lancement, s’offrant des spots publicitaires aux prix faramineux et faisant amplement reposer la promotion du parfum — voire de la marque toute entière — sur une célébrité. Ainsi, en achetant un parfum, les consommateurs se verront accorder un petit bout de prestige, d’élégance, de sensualité et bien plus encore, par mimétisme avec la tête d’affiche de la fragrance. En lisant les mots “J’adore, Dior,” peut-être avez-vous vu surgir Charlize Theron dans un coin de votre tête ?

Malheureusement, la popularité et l’accessibilité du parfum sont à double tranchant. On a assisté au fil des années à un phénomène d’uniformisation : la volonté de transformer le parfum en produit de consommation fait que dans les années 50, déjà, aux yeux de certains, les fragrances commencent à se ressembler un peu trop, comme si l’art-même de la parfumerie perdait un peu de son âme… C’est en réaction à cela qu’émerge la parfumerie de niche vers la fin des années 60.

La parfumerie de niche ou l’enfant rebelle du monde olfactif

Si les parfums de masse sont en quelque sorte les blockbusters du marché du parfum, la parfumerie confidentielle se veut être une alternative plus authentique. Elle fait le choix de cibler un marché plus restreint, moins compétitif, et aussi souvent constitué de connaisseurs — en somme, une niche !

L’historienne du parfum Elisabeth de Feydeau définit les ambitions de la parfumerie de niche comme celles de “réveiller l’émotion, flatter la personnalité et répondre à un fort besoin de se singulariser.”

Dans les années 70, des créateurs souhaitent se libérer de la tyrannie des marchés et recentrer le parfum sur l’essentiel : le jus lui-même.

Peu à peu, de nouvelles marques voient le jour. Reléguant les études de marchés et les tendances olfactives et commerciales au second plan, individualité, originalité et liberté créative sont désormais les maîtres-mots. À l’époque, on parle de “troisième parfumerie” ou de “parfumerie parallèle.”

Les parfumeurs visent juste, et les décennies suivantes voient prospérer la parfumerie de niche avant qu’elle ne connaisse un véritable essor au début du nouveau millénaire. Pour la journaliste spécialisée en parfumerie Maïté Turonnet, les trois grands pionniers de la parfumerie de niche sont Jean Laporte avec L’Artisan Parfumeur, Serge Lutens et Annick Goutal.

Parmi les maisons s’étant imposées comme des références dans le milieu de la niche, on trouve Le Jardin Retrouvé, Nicolaï, Éditions de Parfums Frédéric Malle, Le Labo, by Kilian, Maison Francis Kurkdjian, Byredo, Juliette has a gun, The Different Company ou encore Memo. Certains petits nouveaux comme BDK Parfums ou Maison Crivelli sont bien partis pour rester.

Avec le recul, certaines marques nées avant le mouvement, se sont vues qualifier de niche, par exemple, Diptyque (1961), Penhaligon’s (1870), Creed (1760) ou même Santa Maria Novella (1221), ces dernières étant des maisons dotées d’un riche patrimoine olfactif historique.

Caractéristiques de la parfumerie de niche

Dans la parfumerie niche, l’accent est mis sur la qualité et la noblesse des matières premières, et ce sont souvent elles que l’on cherche à valoriser et à mettre au centre de la communication. Les parfums niche assument d’intégrer dans leurs compositions des ingrédients et des notes moins conventionnelles, des propositions et concepts parfois avant-gardistes pouvant surprendre, voire déplaire, et revendiquent cette différence. Il s’agit ici non plus de vouloir s’identifier à l’égérie d’une marque ou de nous fondre dans la masse en adoptant la dernière tendance olfactive mais plutôt d’exprimer une identité plus personnelle et pleinement assumée.

Comme les parfums de niche ciblent un marché plus restreint, ils sont aussi distribués de façon plus sélective, dans les points de vente de la marque, des parfumeries indépendantes ou des pop-up stores. Comme ils sont produits en plus petit nombre, ils sont aussi souvent plus chers, car il faut tout de même être rentable… La bonne nouvelle, c’est que la marque devra aussi en vendre moins pour atteindre cette rentabilité. Enfin, bon nombre de parfums de niche sont des parfums mixtes, non-genrés.

Il est important de rappeler que le fait qu’un parfum soit de niche n’est pas nécessairement un gage de qualité. De la même manière, un parfum de masse n’est pas automatiquement inférieur ou dépourvu de toute sensibilité artistique : de nombreuses fragrances aujourd’hui mythiques et considérées comme de petits bijoux olfactifs sont des parfums de masse ! Il s’agit ici de souligner les différences d’approche entre deux branches de la parfumerie.

Masse et niche : des frontières de moins en moins hermétiques ?

Ces dernières années, les frontières entre la parfumerie de masse et la parfumerie de niche se sont effritées. Nombreuses sont les marques niche à avoir intégré de grands groupes afin de poursuivre leur développement. C’est par exemple le cas de Frédéric Malle et Le Labo qui ont été rachetés par Estée Lauder ; Maison Francis Kurkdjian a intégré LVMH, Atelier Cologne, L’Oréal, tandis que Byredo, Penhaligon’s et L’Artisan Parfumeur font désormais partie de Puig.

Certaines marques sont sorties des confins des échoppes confidentielles et ont étendu leur portée, s’invitant chez Sephora ou de grands magasins à l’instar des Galeries Lafayette. Par ailleurs, plusieurs fragrances de niche ont acquis une certaine renommée : Le Labo avec Santal 33, Frédéric Malle avec Portrait of a Lady, Creed avec Aventus… Eh oui, le succès a rendu le public de certaines maisons… un peu moins niche !

Enfin, des marques historiquement habituées des parfums de masse ont commencé à proposer des créations tournées vers la niche, avec une plus grande valorisation des matières premières, des prix plus élevés et une distribution plus sélective : Tom Ford et sa collection Private Blend, Armani avec Armani Privé, Chanel avec Les Exclusifs de Chanel, la Collection Privée de Christian Dior, ou encore Olfactories chez Prada…

Quoi qu’il en soit, le parfum de niche reste avant tout une philosophie, une manière d’aborder le parfum et le rapport que nous entretenons avec lui. Pour poursuivre cette découverte de la parfumerie confidentielle tout en vous amusant, optez pour le Pocket Quiz de Master Parfums édition spéciale Jovoy, , le temple parisien de cette parfumerie confidentielle. Un jeu de 120 questions-réponses pour se mettre au parfum… de niche!

Ce n’est pas tout : si vous êtes dans les parages lors du salon Esxence, bonne nouvelle, Master Parfums y sera aussi ! Qui de mieux pour vous faire plonger dans l’univers de la marque et sa gamme de jeux olfactifs que sa créatrice Anne-Laure Hennequin ? Rendez-vous à Milan, du 6 au 9 mars prochain !

En février, il y a de l’électricité dans l’air 💕

En ce mois de l’amour, Master Parfums vous emmène à la découverte des liens étroits entre amour et parfum.

Le parfum comme arme de séduction

Pour retrouver les premières traces du parfum comme arme de séduction, il faut remonter aux premières traces du parfum tout court.

Cap sur l’Antiquité : les Égyptiens sont alors particulièrement friands de produits parfumés. L’historienne du parfum Élisabeth de Feydeau explique que les prêtres des temples égyptiens, les premiers parfumeurs de l’histoire, cherchent à l’époque à communiquer avec les divinités. “[B]rûler des bois et des résines odorantes était une façon de séduire les dieux au sens premier du terme, c’est-à-dire d’attirer leur attention pour obtenir leur clémence,” détaille l’historienne. Des fumigations parfumées, des onguents et des baumes dont on enduit le corps des défunts sont alors autant de méthodes mystiques déployées pour faire les yeux doux aux dieux afin d’obtenir leur indulgence et l’accès à la vie éternelle.

En parallèle, les produits parfumés ont aussi une fonction séductrice chez les mortels… mais seulement ceux de plus haut rang, car, à l’époque, être au pouvoir, c’est presque avoir l’apanage des dieux ! Les plus riches prêtent à l’oliban et à la myrrhe des vertus aphrodisiaques, on raffole de rose et de lys, et la reine Cléopâtre semble ne plus pouvoir se passer de perruques et de bains parfumés. C’est seulement lorsque l’on commence à attribuer des vertus thérapeutiques et médicinales au parfum que le commun des mortels est tacitement autorisé à participer à des rituels jusque-là réservés aux dieux et aux pharaons.

L’utilisation du parfum oscille ensuite selon les époques. Au gré des évolutions sociétales et des progrès scientifiques, il perd petit à petit sa vocation médicinale et hygiénique – à l’apogée de la Renaissance – et réaffirme peu à peu son potentiel séducteur… Mais plutôt tardivement ! Élisabeth de Feydeau explique que jusqu’au XIXe siècle, en Occident, les femmes qui se parfument sont surtout les courtisanes, que l’on appelaient les Cocottes, enveloppées de senteurs charnelles et narcotiques comme le patchouli, les senteurs animales (ambre, musc, civette), et les fleurs comme la tubéreuse, le narcisse et le datura. Autant d’effluves enivrants dont l’exotisme faisait chavirer.

Au XVIIIe siècle, il y a même un édit du Parlement anglais pour le moins surprenant : un homme pouvait demander l’annulation de son mariage s’il découvrait que celle qui était devenue sa femme avait usé de parfums. C’est dire les propriétés enchanteresses que l’on attribuait aux fragrances à l’époque !

Ce n’est qu’au XXe siècle, que le parfum réémerge en synonyme de plaisir, en symbole d’hédonisme et de séduction. A la Belle Epoque, au début du XXème siècle, la tendance est à l’Art Nouveau et la femme-fleur est à l’honneur. La séduction féminine ne peut qu’être liée à des senteurs florales, muguet, lilas,violette, rose et jasmin plus opulents. Puis l’exotisme du courant orientaliste apporte ses notes chaudes, mystérieuses et sensuelles. Le XXème sera le siècle de la démocratisation du parfum qui ne s’arrêtera plus de jouer les Cupidons. S’il s’agissait alors de la séduction féminine envers la gent masculine, cette dynamique est aujourd’hui obsolète : pour plaire, peu importe qui l’on est et peu importe le ou la destinataire, tout le monde se parfume !

Depuis Cléopâtre qui enivra Marc-Antoine par les odeurs précieuses émanant de sa peau et ses cheveux, jusqu’aux publicités actuelles qui mettent en scène dans leur grande majorité un jeu de séduction parfumé, le parfum a toujours toujours joué la carte du charme. Qui se souvient de ce slogan publicitaire des années 80: “Un inconnu vous offre des fleurs? ça, c’est l’effet magique d’Impulse!”

Si nous prenons aujourd’hui le pouvoir ensorcelant du parfum bien moins au pied de la lettre, cela n’empêche pas parfumeurs et parfumeuses de jouer les Cupidons en nous proposant des créations puisant dans la fougue des sentiments amoureux, matérialisant nos battements de cœur effrénés pour mieux les célébrer. Deux familles olfactives se prêtent particulièrement au jeu…

Les familles olfactives fétiches de Cupidon

Toute fragrance raconte une histoire articulée autour du langage que constitue la pyramide olfactive de Jean Carles. Des histoires parfumées, c’est aussi ce que content les bouquets de fleurs que l’on offre traditionnellement à la Saint-Valentin – en plus d’être des déclarations d’amour. Ce n’est pas pour rien que la famille florale est souvent considérée comme la famille olfactive personnifiant le mieux l’Amour.

Si une fragrance florale peut être ce qu’on appelle un soliflore, c’est-à-dire une fragrance dans laquelle une fleur particulière est mise en valeur, beaucoup s’autorisent l’exubérance romantique qu’un bouquet de fleurs est capable d’offrir. Parmi les notes phares incarnant le mieux la passion amoureuse, la rose, qui selon la légende, naquit d’une goutte de sang de Vénus et d’un baiser d’Eros, le jasmin aguicheur et la tubéreuse enjôleuse sont les grandes favorites. Au gré de ses facettes, un parfum floral peut être entêtant et luxueux comme il peut être plus doux et aérien (muguet, freesia, lilas), ou encore plus solaire (frangipanier, ylang-ylang)…

La famille orientale sait elle aussi revêtir à merveille le visage de la passion, exhibant des notes chaudes et opulentes : muscs enivrants, oud animal, ambre on ne peut plus sensuel, patchouli captivant, vanille délicieuse, résines et baumes enveloppants, des épices pour saupoudrer le tout… Voilà là une famille permettant une expression amoureuse plus charnelle, tout en volupté.

En cette Saint-Valentin, et si nous faisions connaissance avec quelques parfums célébrant l’Amour avec un grand A ?

Quelques parfums d’amour iconiques

N’Aimez Que Moi de Caron

En 1906, deux ans seulement après avoir fondé la maison Caron, le parfumeur Ernest Daltroff fait la connaissance de la modiste Félicie Wanpouille. Cette dernière devient la collaboratrice de Daltroff, dessinant les flacons de la marque et endossant le rôle de directrice artistique de la maison. Elle sera aussi, au départ sans le savoir, la muse de Daltroff. Car avant qu’elle ne devienne sa compagne, le parfumeur lui porte un amour secret pendant plusieurs années, et puise dans ses sentiments inavoués pour donner vie à ses créations parfumées.

Alors qu’il est en voyage, l’éloignement de Félicie Wanpouille fait germer chez Ernest Daltroff les prémices d’un parfum prénommé N’Aimez Que Moi. La fragrance arrive sur le marché en 1916 : c’est un parfum floral boisé proposant le mariage entre une rose de Turquie et des élans poudrés de violette et d’iris, un cèdre sec mais puissant, du patchouli et du vétiver pour une touche de mystère. C’est surtout, à l’époque, un cadeau que de nombreux jeunes soldats mobilisés au front offrent à leur fiancée comme gage olfactif de fidélité et d’un amour renouvelé lorsqu’ils reviendraient des tranchées.

Grand Amour d’Annick Goutal

“Tous mes parfums sont venus d’une envie irrésistible née au contact de ceux que j’aime.” Voilà ce qu’a un jour professé la parfumeuse Annick Goutal. Son parfum Grand Amour ne fait pas exception à cette déclaration : cette fragrance sortie en 1997 est portée par un somptueux bouquet de lys blanc, comme celui que Goutal a invariablement reçu chaque semaine de la part de son mari, le violoncelliste Alain Meunier, pendant plus de dix-huit ans. Ce bouquet d’amour, Annick Goutal le cristallise aux côtés de la parfumeuse Isabelle Doyen. Aux lys blancs, elles offrent la compagnie d’une douce jacinthe et d’un chèvrefeuille vert, entre une ouverture de bourgeon de cassis et une toile de fond vanillée. Une sensualité feutrée, mais pas moins vive et immuable.

Femme de Rochas

En 1941, Marcel Rochas et Nelly Brignole se croisent dans le métro parisien. On dit que le couturier et parfumeur aurait abordé celle qui deviendrait sa femme et serait ensuite connue sous le nom d’Hélène Rochas d’un “vous avez une tête à chapeau.” À l’époque, Hélène est danseuse classique et étudie le théâtre au Cours Simon. Après leur rencontre, elle devient mannequin pour la boutique Rochas de l’avenue Matignon, et la muse de Rochas, avant de devenir son épouse. Lorsqu’ils scellent leurs noces, Marcel Rochas lui dédie Femme (1948), un parfum créé par le nez Edmond Roudnitska et respirant la féminité.

Femme est novateur, alliant des matières de synthèse à une molécule de prunol pour donner vie à une délicate senteur de prune confite. En son cœur se nichent de l’ylang-ylang, de la rose et du cumin, avant que nous ne soyons entraînés dans un magnifique sillage chypré coloré d’ambre gris, de patchouli et de mousse de chêne. La déclaration de Marcel Rochas à la femme de sa vie est en définitive une ode à la sensualité.

Capsules d’amour

Si certains parfums ne sont pas forcément rattachés à une histoire d’amour concrète, cela ne les a pas empêchés d’avoir voulu devenir des étendards de la passion et d’y être parvenus haut la main. Difficile, par exemple, de faire plus romantique qu’un parfum s’appelant L’Amour ! À l’occasion de la Saint-Valentin, Lalique dévoile en 2013 ce parfum floral resplendissant célébrant les femmes, nous faisant pénétrer dans un jardin garni de roses, de néroli et de tubéreuse.

Le désormais culte Amor Amor (2003) de Cacharel est doux et envoûtant à la fois : un bal de fruits, certains pétillants – pamplemousse rose et mandarine – et d’autres plus charnus – pulpe d’abricot et cerise –, est habilement contrebalancé par une sublime alliance de fleurs nous donnant des ailes : la rose, le jasmin et le muguet s’y révèlent aériens. Du côté des notes de fond, fève tonka et bois de santal teintent ce jus de la passion de reflets animaux.

Un parfum fruité pour se dire oui, c’est le pari relevé par Lanvin avec Marry Me (2010). Signé Antoine Maisondieu, Marry Me mêle du thé de jasmin à une orange de Séville, faisant s’entrelacer légèreté et une touche de gourmandise conférée par le fruit. Un cœur floral de rose, de magnolia et de jasmin finit par faire place à un cèdre blanc soyeux et à une pêche blanche tout aussi veloutée.

Vous l’aurez compris, le cinquième sens est un art de choix dans l’expression des sentiments amoureux, et la parfumerie n’a visiblement pas fini de nous donner des papillons dans le ventre 💕

Il y a de fortes chances que la mention de l’Espagne fasse apparaître dans votre esprit plusieurs images : une plage baignée de soleil, un match de foot survolté, un Picasso ou un Goya, un film d’Almodóvar, sans doute aussi quelques tapas vous mettant l’eau à la bouche…

Le parfum est probablement bas dans la liste, voire carrément absent. Pourtant, l’Espagne exporte plus de fragrances qu’elle n’exporte d’huile d’olive, de vin et de chaussures, des secteurs pesant pourtant lourd dans son économie et tout autant dans son identité culturelle ! Par ailleurs, le pays ne se contente pas d’aimer le parfum, il en produit aussi. Master Parfums vous emmène donc sans plus attendre en voyage olfactif en terre espagnole.

Al-Ándalus : l’Espagne sous influence arabe, parfums inclus

Première étape : le Moyen Âge. Entre 711 et 1492, l’Espagne est al-Ándalus : de nombreux territoires de la péninsule ibérique se retrouvent successivement sous la domination de peuples Arabes, ce qui n’est pas sans conséquences sur la culture parfumée du pays. En effet, l’Islam entretient des liens étroits avec le parfum, ce dernier y étant vu comme un moyen de se purifier. Des parfumeurs arabes ne manquant pas de s’implanter sur le territoire, ils amènent avec eux leur expertise en matière d’alchimie.

Si c’est en Mésopotamie vers -3500 que l’on a retrouvé les premiers signes de l’usage d’alambic, ce sont les Arabes qui perfectionnent au Xème siècle l’utilisation de cet instrument servant à la distillation et qu’ils emploient dans le domaine scientifique pendant le Moyen Âge. L’utilisation de l’alambic se popularise en Europe au point de devenir l’ustensile standard pour réaliser des distillations – et l’Espagne est aux premières loges. En Andalousie, les villes de Grenade et de Séville deviennent des lieux de forte production de fragrances.

En somme, la diffusion du savoir-faire arabe lors de la période al-Ándalus marque un tournant dans la parfumerie espagnole, mais aussi dans celle de l’Occident tout entier. Lorsque la Renaissance frappe à la porte, l’Espagne est alors avec l’Italie un lieu privilégié de commerce, où marchands en tous genres font circuler leurs matières premières.

La Renaissance : les parfumeurs espagnols sur le devant de la scène

La Renaissance est elle aussi un terreau extrêmement fertile pour le développement de la parfumerie dans toute l’Europe. À cette époque, on se lave peu, et le parfum a surtout une fonction écran contre les mauvaises odeurs corporelles. Eh oui, à l’heure où la peste noire fait rage, on se méfie de l’eau, que l’on soupçonne être vectrice de maladies. Résultat : on assiste à une sorte de “règne de la crasse parfumée” !

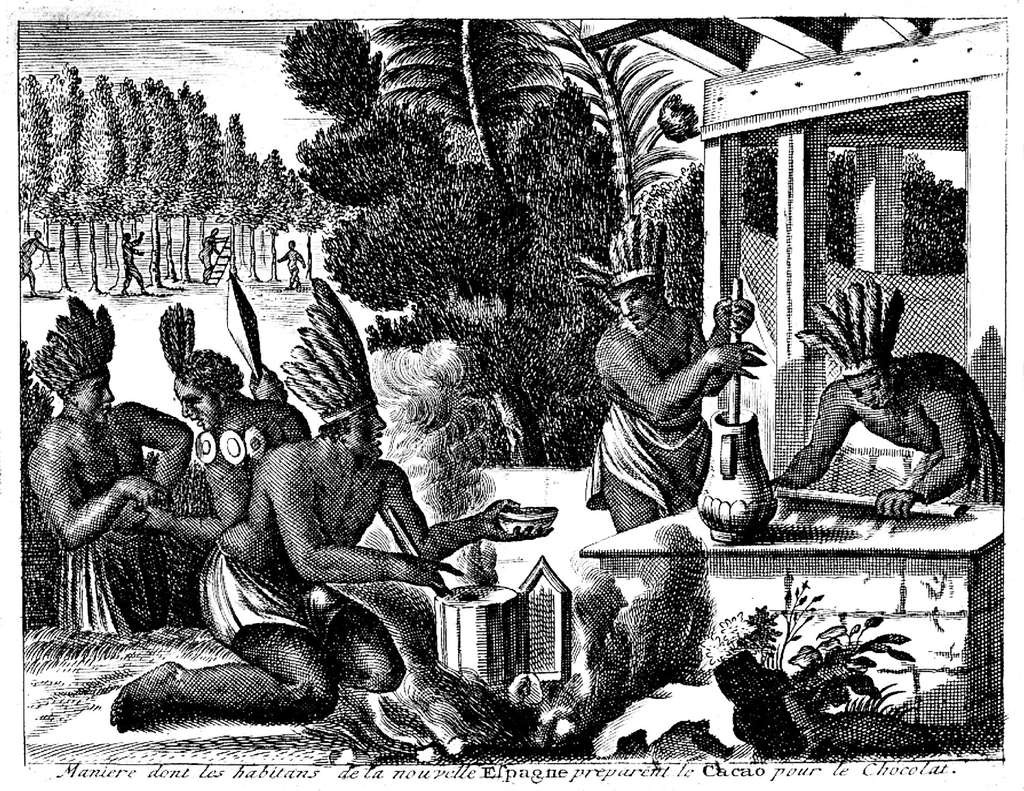

Des explorateurs tels le génois Christophe Colomb au service des rois catalans espagnols, ou encore les Portugais Fernand de Magellan et Vasco de Gama rapportent de leurs voyages des matières premières encore peu connues en Europe. Cacao, vanille, tabac, des épices comme la cardamome ou le poivre font connaître un nouvel essor au monde de la parfumerie. Plus les arômes seront couvrants, mieux ce sera : on a besoin de camoufler ses effluves peu agréables avec des fragrances capiteuses à souhait. Et à l’époque, les grands parfumeurs sont principalement italiens… et espagnols ! Ayant hérité de l’érudition des conquérants arabes, les Espagnols ne sont plus en reste dans le monde olfactif.

Espagne et parfum aujourd’hui

On pourrait penser que le passé de l’Espagne sous domination arabe aurait débouché sur un pays friand de parfums entêtants, mêlant oud et résines sombres… C’est en fait tout le contraire ! Sans doute partiellement sous l’influence de son chaud climat méditerranéen, les notes hespéridées, toniques et légères, les eaux de Cologne et les parfums floraux tout en fraîcheur ont la cote. Si en France, il est fréquent d’employer familièrement le terme “parfum” alors que le produit dont on parle est peut-être une eau de toilette ou de Cologne, en Espagne, c’est plutôt le mot “colonia” que vous entendrez être utilisé à toutes les sauces !

En plus d’être aujourd’hui le deuxième exportateur mondial de parfums, l’Espagne est aussi le quatrième plus gros marché de l’Union Européenne dans le domaine parfumé. Parmi les fragrances les plus prisées, on trouve Eau de Rochas, Light Blue, Amor Amor, CK One, Coco Mademoiselle… mais aussi des fragrances venues tout droit d’Espagne comme le sont par exemple Aire ou Agua de Loewe ! Partons pour un petit tour d’horizon des grandes maisons de parfumerie hispaniques et de quelques figures notables de la parfumerie espagnole.

Touches de culture olfactive espagnole

Marques iconiques

Lorsque Javier Serra fonde la désormais mythique maison de parfumerie Dana en 1932, si classicisme et élégance en sont les maîtres-mots, séduction l’est tout autant. Serra donne au parfumeur Jean Carles un brief pour le moins étonnant : Jean Carles est chargé de composer “un parfum de pute.” Le résultat ? Un bal d’épices, de patchouli et d’œillet, intense à souhait. La collaboration entre Dana et Jean Carles, avec notamment la sortie en 1935 des fragrances Canoe et Emir, fera le succès de la marque.

Avant de fonder Dana, Javier Serra a déjà connu d’autres horizons parfumés : il a travaillé chez Myrurgia, une autre maison de parfumerie espagnole ayant su s’imposer dans le panorama olfactif du pays. Née en 1916, on compte parmi ses fragrances les plus notables l’eau de Cologne Maderas de Oriente (1918) aux bois surfant sur la mode de l’orientalisme, ou encore Maja (1917) dont la danseuse andalouse et pionnière de l’émancipation artistique féminine Carmen Tórtola Valencia fut l’égérie.

Impossible de ne pas mentionner également Heno de Pravia (1905), ce savon vert évoquant le blé et le foin de la maison Perfumería Gal. Alors que son créateur Salvador Echeandía Gal passe par Pravia dans la province des Asturies, il est frappé par les effluves vertes du foin fraîchement coupé et se met en tête de créer un produit dans lequel retrouver cette odeur. Le pari est réussi, et Heno de Pravia est aujourd’hui un point de repère olfactif en Espagne.

De la mode à la parfumerie

Loewe (à prononcer “louévé”) voit le jour en 1846 lorsque Heinrich Roessberg Loewe fonde à Madrid ce qui est au départ une maison de maroquinerie. C’est peu de dire que le succès sera au rendez-vous : en 1905, Loewe devient le fournisseur de la cour royale d’Espagne. Il faut attendre 1972 pour que la première fragrance de la marque soit lancée : L de Loewe, une eau de toilette verte, chyprée, renfermant un délicat cœur floral. Les sobrement nommées Aire, Solo ou encore Esencia deviennent par la suite très populaires auprès du public espagnol.

La maison travaille depuis 2018 avec sa propre parfumeure, Nuria Cruelles Borrull, à qui l’on doit notamment le surprenant Paula’s Ibiza (2020), une eau de toilette aquatique langoureuse, aux accents salés, ou encore le on ne peut plus poudré Earth (2022) dans lequel s’invitent une touche sucrée de poire et une truffe terreuse.

Gabrielle Chanel le surnommait “le métallurgiste de la mode” : il ne s’agit de nul autre que de Paco Rabanne. Alors qu’il est aujourd’hui un des grands couturiers les plus reconnus de notre époque, ses premiers pas dans la mode ne sont pourtant au départ qu’un moyen de financer ses études d’architecture aux beaux-arts de Paris !

Cuir fluorescent, robe en plaques d’or, sac en cotte de mailles… L’esthétique futuriste et l’extravagance revendiquée des créations de Rabanne font mouche. Son amour des matériaux métalliques et novateurs ne le quitte pas lorsqu’il lance en 1969 sa toute première fragrance, et pour cause : elle se nomme Calandre, du nom de la partie avant des voitures laissant passer l’air pour aérer le moteur.

Calandre est une eau de toilette se voulant l’alliée de l’émancipation de la femme dans laquelle se mêlent le froid et le chaud, une envolée d’aldéhydes conférant des tonalités métalliques à un cœur de rose et la profondeur boisée du santal et de la mousse de chêne.

On peut aussi citer Adolfo Domínguez et Angel Schlesser comme deux créateurs de mode à s’être aventurés dans l’univers de la parfumerie et à s’y être forgés un nom à l’international, avec cette fois-ci, des créations sobres et sophistiquées. Domínguez est d’ailleurs le tout premier styliste espagnol à avoir lancé une marque de parfums à son nom. Dans le lot également, Massimo Dutti : eh oui, malgré son nom italien, l’enseigne a été fondée à Barcelone en 1985 par le couturier espagnol Armando Lasauca !

Eaux de Cologne et nostalgie

S’il y a des pays dans lesquels l’idée de parfumer les plus petits fait hausser un sourcil interrogateur, en Espagne, c’est une pratique très démocratisée, et la Cologne NENUCONenuco occupe une place de choix dans ce moment quotidien de nombreux espagnols. Dans les années 30 et alors que l’Espagne connaît la dictature franquiste, Ramón Horta, un ingénieur barcelonais, se met à fabriquer chez lui cette Cologne construite sur un accord verveine-fleur d’oranger rappelant l’odeur toute douce de la peau des bébés. Elle a depuis traversé les générations, devant une véritable madeleine de Proust pour les plus grands !

Une autre eau de Cologne espagnole bien connue – cette fois-ci destinée à un public adulte – est l’Agua de Colonia Concentrada Álvarez Gómez et son caractéristique flacon jaune art déco, qui voient le jour en 1912. Citron d’Amalfi, lavande provençale et géranium espagnol provenant tous exclusivement de la Méditerranée constituent la formule inchangée de cette fragrance toujours commercialisée aujourd’hui.

Géant confirmé et étoiles montantes

Dans le monde de la mode, des cosmétiques, et bien sûr, du parfum, on ne présente plus la société catalane Puig (prononcez “poutch”). Créée en 1914 à Barcelone par Antonio Puig Castelló et destinée à l’importation et la distribution de fragrances et de produits de beauté, Puig a su se positionner en acteur de renom dans le milieu du luxe au cours du siècle qui a suivi.

À ses débuts, Puig est derrière Milady (1922), le tout premier rouge à lèvres à être produit en Espagne. Vient ensuite sa première fragrance en 1940, la désormais iconique Agua Lavanda Puig créé en période de guerre et de réduction des importations, elle a été élaborée uniquement avec des matières premières locales (lavande, lavandin, citron, romarin, …).

Société visionnaire animée par un fort désir d’expansion, Puig rachète au cours des années de nombreuses marques – nous venons de parler de bon nombre d’entre elles ! Perfumería Gal, Myrurgia, Heno de Pravia, Paco Rabanne, Adolfo Domínguez, Massimo Dutti… Ce n’est pas tout : , sous son ombrelle, Puig compte aussi Jean-Paul Gaultier, la latine Carolina Herrera, Nina Ricci, et des marques plus “niche” telles que Penhaligon’s, L’Artisan Parfumeur. Le groupe développe également les fragrances des marques Dries Von Noten, Christian Louboutin, depuis peu la suédoise Byredo, et a créé la collection des flacons galets de Comme des GarçonsVoilà en somme une ascension vertigineuse pour cette société encore dirigée par des membres de la famille Puig, et qui connaît aujourd’hui un rayonnement à l’international.

Ces dernières années, la parfumerie de niche espagnole brille elle aussi de plus en plus. La scène barcelonaise est particulièrement généreuse, les sensibilités de nombreux créateurs et créatrices s’y bousculant pour nous entraîner vers de nouveaux chemins olfactifs. Parmi les marques à suivre de près, il y a par exemple…

- Carner, aux fragrances d’inspiration méditerranéenne se voulant les ambassadrices de l’âme barcelonaise ;

- Ramón Monegal, maison éponyme d’un membre de la quatrième génération des créateurs de Myrurgia ;

- L’avant-gardisme sophistiqué de Santi Burgas, marque née dans un ancien entrepôt de séchage de riz !

- La plus bohème Genyum, dont les fragrances célèbrent les électrons libres que sont les artistes et les artisans ;

- Rosendo Mateu, maison lancée par le maître parfumeur du même nom, riche de décennies d’expérience chez Puig ;

- Bravanariz, qui cherche à encapsuler la beauté olfactive des paysages naturels, toute la richesse et la pureté de leurs arômes qui font s’éveiller nos sens.

Envie de prolonger ce voyage olfactif en terre ibérique ? C’est du côté du nouveau jeu de Master Parfums que ça se passe. Pocket Quiz : Le tour du monde en parfums est un jeu de 120 questions-réponses vous permettant d’en savoir plus sur la culture du parfum de différents pays, Espagne incluse ! Et si vous parlez espagnol ou que vous voulez réviser vos cours de lycée, le jeu est aussi disponible dans la langue de Cervantes !

“Nous vivons dans un monde sur-parfumé et pourtant l’odorat reste le sens le plus sous-estimé, le plus sous-utilisé, et aussi le plus mystérieux.” Tel est le constat fait par Anne-Laure Hennequin – fondatrice de la marque de jeux olfactifs Master Parfums. Si vous nous découvrez tout juste, vous ne pouviez pas mieux tomber : nous vous proposons de remonter à la genèse de Master Parfums, en retraçant le parcours d’Anne-Laure avant d’explorer la philosophie de la marque ainsi que chaque ouvrage de la collection.

Et même si personne ne vous bat à une partie de Pocket Quiz, nous parions qu’il vous reste sans doute encore quelques zones d’ombre quant à l’histoire de Master Parfums – éclaircissons les sans plus attendre.

“Je renifle tout depuis que je suis toute petite” : parcours d’une passionnée

Anne-Laure Hennequin est tombée très tôt dans la marmite : sa fascination pour le parfum et les odeurs en général remonte à son enfance. “Je renifle tout depuis que je suis toute petite,” explique-t-elle. “Comme beaucoup de petites filles, je m’amusais à macérer des fleurs du jardin pour créer des parfums, pas vraiment mémorables! Mon jeu préféré était un jeu qui permettait de composer des parfums. Si je visualise très bien la boîte, je n’arrive pas à me souvenir du nom. Mais c’était bien avant Sentosphère! Je me souviens de ma création préférée qui était à base de lilas et que j’avais versée dans un petit flacon de Cléa d’Yves Rocher pour offrir à ma maman. J’avais aussi bien sûr une collection d’échantillons et de miniatures de parfums.” Mais à l’époque, Anne-Laure ne se limite pas à admirer les jolis jus colorés dans ses jolis flaconss, elle s’amuse déjà à les sentir à l’aveugle et à essayer de les reconnaître, organisant même des concours avec sa tante.

Pas vraiment scientifique dans l’âme, une carrière de parfumeur n’est même pas à envisager à cette époque. À l’heure des études supérieures, elle choisit donc le chemin des langues et après une année aux États-Unis, elle intègre une école de traduction. Son amour pour le parfum ne la quitte pas pour autant, au contraire : elle effectue son stage de fin d’études chez Clarins (qui comptait Angel et Elysium dans son catalogue de parfums), au sein du service formation internationale. Là-bas, elle traduit le manuel destiné à la formation des équipes. C’est à ce moment qu’elle trouve sa voie : celle de la transmission, et en l’occurrence, la transmission d’une passion pour le cinquième sens et la création parfumée.

Anne-Laure complète ensuite une formation en distribution parfums et cosmétiques, tout en travaillant comme conseillère de beauté intérimaire pendant les week-ends. “Travaillant pour des marques différentes à chaque fois, j’ai pu bénéficier de nombreuses formations”. Puis, elle occupe le poste d’animatrice formatrice chez Kenzo, d’abord en France, puis aux États-Unis, pendant près de dix ans. Sa mission ? “Faire comprendre l’ADN de la marque et les nouveautés aux vendeuses.” L’Europe l’appelle, et c’est à Barcelone qu’elle s’installe pour travailler pendant onze ans pour Puig, commençant par la formation pour Prada avant d’étendre ses formations au groupe entier en tant que directrice de formation internationale.

Alors qu’Anne-Laure Hennequin acquiert pas moins de vingt ans d’expérience comme formatrice pour de grandes marques de parfums à échelle internationale, elle réalise que le moyen qui se prête le mieux à son objectif pédagogique est celui du jeu : elle conçoit, avec son équipe, des modules de formation basés sur l’edutainment, une méthode combinant education (éducation) et entertainment (divertissement) – en un mot, l’éducation par le jeu. Car lorsque l’on mêle apprentissage et jeu, on s’instruit simplement, rapidement et efficacement : directement impliqués et pas seulement spectateurs silencieux d’un professeur ou lecteurs tacites d’un ouvrage, nous retenons beaucoup mieux ce que l’on cherche à nous transmettre !

Alors, comment ces modules d’edutainment ont-ils fini par faire éclore Master Parfums ?

Master Parfums : pourquoi ?

Des lacunes dans la manière de former

Dans sa vie professionnelle, Anne-Laure Hennequin est aux premières loges d’un malheureux constat : les formations privilégient la connaissance des nouveautés, et l’enseignement des techniques de vente au service de ces nouveautés prime sur tout le reste. L’image de marque et la communication qui portent un lancement prennent beaucoup de place, au détriment de la culture olfactive. Le résultat ? La prolifération de “belles au bois dormant” : des créations olfactives qui tombent dans l’oubli sous le poids des nouveautés prenant la poussière sur les étagères au lieu de vivre sur les peaux.

Il n’y a pas que les vendeuses qui sont délaissées : les consommateurs et consommatrices le sont encore plus face à une offre grandissante, mais pas forcément de l’expertise nécessaire pour s’y retrouver dans cet océan de produits parfumés. Pourtant, Anne-Laure en est convaincue : une fois éduqués, on sait reconnaître la qualité, et cela permettrait à de nombreuses fragrances d’être appréciées à leur juste valeur, et pour nous, d’apprendre à honorer et chouchouter notre odorat.

Un paradoxe olfactif

Au-delà de son parcours professionnel, autre chose frappe Anne-Laure depuis longtemps. D’un côté, tout est parfumé : produits d’hygiène et de beauté, grandes surfaces, magasins, salles d’attente, métro, nourriture… Pas une seconde de répit pour nos narines, notre nez étant sollicité en permanence, comme si le monde était une pomme de senteur.

De l’autre… L’odorat est négligé ! “L’odorat est le sens auquel on accorde le moins d’importance,” observe Anne-Laure. “Non seulement l’école ne nous apporte pas de connaissances à ce sujet, mais on ne teste même pas notre odorat, alors qu’on subit des tests depuis tout petits pour vérifier notre vue, notre ouïe, ou le toucher par les activités manuelles. C’est le sens le plus laissé pour compte.” La crise sanitaire du Covid-19 a d’ailleurs mis en lumière à quel point l’odorat est souvent pris pour acquis… Avant, beaucoup ignoraient qu’il était même possible de perdre l’odorat !

Comment expliquer que notre cinquième sens soit laissé à l’abandon, et surtout, comment y remédier ? C’est là que Master Parfums entre en jeu.

Naissance de Master Parfums

Une idée germe alors dans l’esprit d’Anne-Laure : et si on pouvait transmettre la culture du parfum directement aux consommateurs et aux consommatrices ? “Je me suis sentie investie d’une mission : simplifier l’éducation du parfum afin d’en promouvoir la culture auprès de tous.”

Le résultat ? Un concept de jeux éducatifs à la portée aussi bien des grands débutants que des passionnés et des professionnels de la parfumerie : Master Parfums ! Il est temps de redorer le blason du cinquième sens : non seulement on s’instruit sur le fascinant univers du parfum, on met aussi son odorat et son imagination en action. Si vous ne connaissez pas encore la gamme de jeux, faites donc connaissance…

La collection de jeux Master Parfums

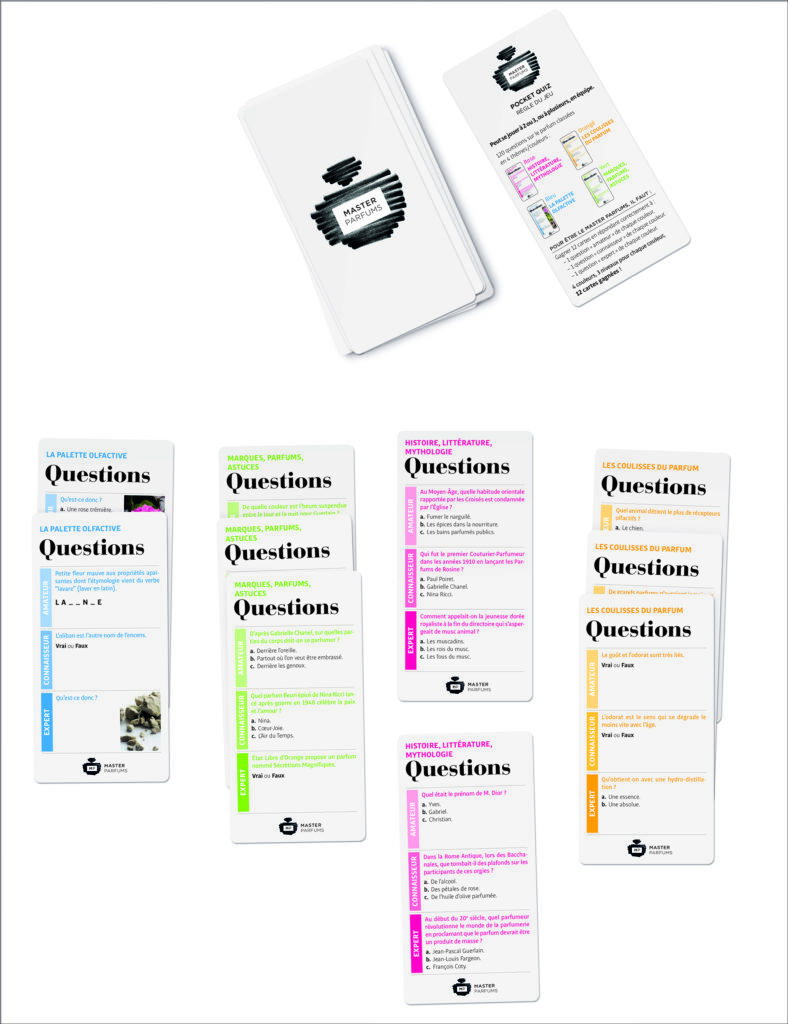

L’aventure commence en 2018 avec le Pocket Quiz, un quiz parfum sous la forme d’un jeu de cartes qui peut vous accompagner partout. Un petit format pourtant incroyablement riche ! Ses 120 questions sont réparties en quatre catégories :

- La palette olfactive

- Marques, parfums, astuces

- Histoire, littérature, mythologie

- Les coulisses du parfum

Les questions allant du niveau amateur au niveau expert en passant par le niveau connaisseur, vous pouvez lancer une partie quelles que soient vos connaissances en matière de parfum ! Mais pour devenir le Master, il vous faudra grimper les niveaux en répondant correctement à 12 questions (les 3 niveaux des 4 catégories), en évitant si possible de tomber sue les cartes “anosmie” et “mystère”.

Parler du parfum, c’est bien, mais c’est encore mieux de le faire avec une dimension olfactive ! Voilà que débarque donc un plus grand format : le Livre-Jeu olfactif. On y retrouve un livret éducatif et un nouveau quiz, toujours avec les mêmes 4 catégories et 3 niveaux de difficulté, mais les 120 questions sont différentes. Si vous possédez le Pocket Quiz vous pouvez jouer avec deux fois plus de questions !

Autre bonus : 40 défis olfactifs qui reposent sur le petit bijou du Livre-Jeu, ses 12 crayons parfumés correspondant aux 12 facettes olfactives les plus utilisées en parfumerie (agrume, aromatique, florale…). Avec ces crayons, vous pouvez…

- Sentir les notes et décrire ce qu’elles vous font ressentir – c’est le moyen d’apprendre à parler (ou mieux parler) de vos émotions olfactives.

- Travailler votre mémoire olfactive en jouant à reconnaître les odeurs et en expliquant ce qu’elles vous évoquent, et pourquoi. Quel crayon vous ramène à un après-midi en bord de mer, à une balade en forêt ou à l’heure du goûter de votre enfance ?

- Créer un parfum à partir de petits briefs qui vous seront donnés. L’occasion rêvée de donner vie momentanément à cette fragrance unique dont vous avez toujours rêvé !

Avec ses crayons parfumés, le Livre-Jeu a même été reconnu par des orthophonistes comme un outil d’aide à la rééducation olfactive !

Master Parfums sort ensuite le Pocket Quiz édition spéciale Jovoy : il s’agit du même concept que le premier Pocket Quiz, les questions tournant cette fois-ci autour des marques de niche présentes chez Jovoy, l’incontournable temple de la parfumerie niche de la rue de Castiglione, à Paris.

Et le petit dernier de la famille Master Parfums, tout beau, tout frais, c’est le Pocket Quiz : le tour du monde en parfums. Là encore, on reprend le concept du Pocket Quiz, avec des questions portant cette fois-ci sur les cultures du parfum des quatre coins du monde.

Les 3 Pocket Quiz peuvent enrichir le Livre-Jeu Olfactif de nouvelles questions pour enrichir les parties, l’ensemble de la collection regroupant maintenant 480 questions!

Au-delà d’un apprentissage ludique stimulant connaissances et créativité, les jeux Master Parfums sont aussi une façon de (re)créer du lien, en partageant votre passion avec les personnes qui vous entourent, ou bien en vous initiant au monde merveilleux du parfum, ensemble. À l’approche des fêtes, et si vous en profitiez ?

Par ailleurs, Anne-Laure Hennequin propose en ce moment une nouvelle édition de son traditionnel Master Quiz de l’Avent : un jour, une question sur le parfum – ça se passe juste ici. Si vous vous prenez au jeu, ça tombe bien, nous venons justement de vous souffler quelques idées de cadeaux à glisser sous les sapins…

Ah, le parfum, l’indétrônable classique des cadeaux en tout genre ! Ce n’est pas Noël qui dira le contraire : dans quelques semaines, il y a fort à parier que de nombreux flacons parfumés se glisseront sous les sapins… Environ un mois avant, le 20 novembre, c’est la Journée mondiale de l’enfance, une journée instaurée pour se remémorer les avancées en matière de droits et de bien-être des plus jeunes d’entre nous.

Vous songez à offrir un parfum à un petit diablotin cet hiver, mais ne savez pas comment vous y prendre ? Vous tombez à pic. Vous avez haussé un sourcil face à la phrase précédente, car vous vous dites que le parfum, c’est pour les grands ? Détrompez-vous ; Master Parfums vous dit tout.

Genèse des parfums pour bambins

Les débuts des parfums pour bébés remontent aux années 60. En 1967, Dior inaugure sur l’avenue Montaigne de la capitale française sa toute première boutique Baby Dior. On peut s’y procurer des créations de la griffe destinées exclusivement aux enfants ! Vêtements, jouets, poupées, peluches… Pas encore de fragrance à l’horizon. Il faut attendre 1970 pour que le tout premier parfum pour un public enfantin fasse son entrée : il s’appelle lui aussi Baby Dior et est conçu à partir d’une base d’eau de Cologne, avec très peu d’alcool. Pourtant, à sa sortie, le pari ne fonctionne pas, le parfum étant encore à l’époque un produit accessible seulement aux plus fortunés.

En 1975, une autre boutique voit le jour à Paris, au 67 rue de l’Université : celle de Bonpoint, enseigne de prêt-à-porter pour enfants fondée par Marie-France et Bernard Cohen. En 1986, la marque lance un parfum pour les plus petits, la désormais culte Eau de Bonpoint. Cette fois-ci, cette essence à base d’agrumes on ne peut plus fraîche détonne, et nombreuses sont les créations parfumées pour enfants qui lui emboîtent le pas. En 1994, c’est notamment au tour de Guerlain de s’essayer à l’exercice avec Petit Guerlain, la naissance de son petit-fils animant Jean-Paul Guerlain à composer cette eau mêlant agrumes, lavande et mimosa.

La popularité des parfums pour enfants n’a cessé de croître, et ils ont depuis fleuri un peu partout sur le marché… rendant parfois le choix d’un d’entre eux un peu nébuleux ! Pas de panique, on vous aiguille.

Des senteurs pour les bouts d’choux, quel intérêt ?

Avant toute chose, il faut savoir que les bébés sont extrêmement sensibles aux odeurs, même au sortir du ventre de maman. Entre la huitième et la onzième semaine de grossesse, leurs récepteurs olfactifs et la zone du cerveau analysant et traitant les informations olfactives se forment. Puis, entre le quatrième et le sixième mois de grossesse, leurs narines se débouchent. Les fœtus sont alors déjà capables de “sentir” des substances odorantes de ce que mange maman, à travers le liquide amniotique dans lequel ils passent plusieurs mois !

À la naissance, l’odorat se met en route sans tarder : le bébé reconnaît l’odeur de sa mère puis, petit à petit, celle du lait, de son environnement… Contrairement à ce qu’on pourrait penser, son cinquième sens est sollicité sans plus attendre, et il continuera de se développer tout au long de sa croissance ! Un parfum peut donc constituer un repère supplémentaire dans cette éducation olfactive constante et contribuer à faire que bébé se sente en sécurité à travers des senteurs qui lui deviendront vite familières.

Il est recommandé de ne parfumer un enfant qu’à partir de trois mois, lui laissant d’abord le temps de se familiariser avec la ribambelle d’odeurs qui l’entourent. À partir de trois mois et jusqu’à trois ans, le parfum, c’est permis, mais attention : pas une goutte d’alcool ! Regardons cela d’un peu plus près.

Des ingrédients à éviter

Parfums avec de l’alcool

Gare à l’alcool, donc, qui peut être trop agressif sur la peau sensible des enfants. Heureusement, bien qu’on utilise souvent ce mot pour les désigner, de nombreux “parfums” pour bébés sont en réalité ce qu’on appelle des eaux de senteur, en d’autres termes, des parfums sans alcool. À partir de trois ans, on lève l’embargo sur les eaux de toilette et les eaux de parfum, mais là encore, leur teneur en alcool doit être faible, pas plus de 30%. En somme, mieux vaut jurer par l’absence d’alcool ou, pour les enfants de plus de trois ans, à très petite dose.

Gare aux perturbateurs endocriniens

On se méfie également des perturbateurs endocriniens, des molécules dont les effets sont complexes et encore sujets à débat, mais dont des études scientifiques suggèrent qu’elles pourraient affecter des fonctions reliées au système hormonal. Entre son développement dans le ventre de sa mère et la petite enfance, un enfant sera particulièrement sensible, donc vulnérable, à leurs potentiels effets indésirables. Voici les principaux vilains :

- Les parabènes : méthylparabène, éthylparabène, isopropylparabène… Leurs noms se terminent tous de la même manière, ce qui est plutôt pratique pour nous !

- Les phtalates : le di-2-éthylhexyle, le benzylbutyle et le dibutyle sont parmi les plus utilisés ;

- Le phénoxyéthanol ;

- Le BHT ;

- Le BHA.

Réactions allergiques

Enfin, on anticipe les réactions allergiques : le parfum choisi est idéalement hypoallergénique, et on privilégie de le diffuser avec modération au début et plutôt sur les vêtements, le temps de s’assurer que la peau sensible de l’enfant ne virera pas au rouge ! Attention aussi à ce que ce ne soit pas sur une zone que l’enfant pourrait porter à la bouche – doudou devra peut-être se passer de sa dose de parfum.

Les parfums sont soumis à des contrôles rigoureux, surtout lorsqu’ils sont destinés à l’épiderme des tout petits. Il y a donc des chances qu’ils cochent ces cases, mais plus on avance dans la tranche d’âge qu’ils ciblent, moins c’est le cas, alors, gardez l’œil ouvert !

Et l’odeur, dans tout ça ?

Attention aux jus trop capiteux ! Légèreté et subtilité sont les maîtres-mots à l’heure de parfumer les bambins. Dans ces catégories, les championnes sont les notes fleuries et végétales, fraîches à souhait. On pense notamment au chèvrefeuille, à la fleur d’oranger ou à la camomille, de vrais voiles de douceur sur la peau des marmots – les deux dernières sont d’ailleurs fréquemment utilisées dans des produits de toilette pour bébés. Restant dans la famille de la fleur d’oranger, les notes hespéridées telle une mandarine, une orange ou un néroli discret sont aussi des valeurs sûres.

Avec l’âge, les enfants commencent à vouloir s’affirmer. Les plus grands apprécieront peut-être des notes sucrées et gourmandes un peu plus marquées que leurs consœurs les fleurs et les agrumes. Un caramel onctueux, un nuage de barbe-à-papa, un chocolat croquant, et bien sûr, de grands classiques de la famille gourmande à l’instar d’une jolie vanille poudrée feront des merveilles dans un parfum pour enfant. Avec l’amande, douceur garantie – saviez-vous que le benzaldéhyde, aussi appelé amandol et présent dans l’essence d’amande amère, rappelle souvent l’odeur de la colle des écoliers ? Voilà une note de circonstance pour la prochaine rentrée des classes !

Enfin, d’autres grandes favorites des parfums pour bambins sont les notes fruitées : pomme, fraise, rhubarbe… Des senteurs à croquer qui ont tendance à plaire aux enfants comme aux parents.

Aperçu de parfums emblématiques

Une autre piste pour vous guider dans votre recherche de cadeau parfumé peut être de vous tourner vers des créateurs qui ont su se démarquer en matière de parfums pour les plus petits.

- L’Eau de Bonpoint, que nous avons mentionnée plus haut, est devenue incontournable. Elle voit le jour du nez de la parfumeuse Annick Goutal, qui n’est autre que la sœur de Marie-France Cohen, la co-fondatrice de Bonpoint ! Son intemporel duo néroli-fleur d’oranger, signature olfactive de la maison, a contribué à faire d’elle une eau de senteur iconique.

- Aujourd’hui devenu lui aussi un parfum enfant culte, Ptisenbon est lancé en 1987 par Tartine et Chocolat, l’enseigne de mode enfantine frenchy et élégante. La marque collabore avec Givenchy et livre un jus épuré dans lequel se mêlent des notes vertes de menthe, des agrumes et un cœur floral de chèvrefeuille, de jasmin et de muguet. Ptisenbon existe aussi bien en eau de senteur, sans une goutte d’alcool, qu’en eau de toilette à faible teneur en alcool pour les plus grands.

- La petite dernière dans la famille Tartine et Chocolat, c’est l’eau de toilette Ptimusc (2023) ! Fleur d’oranger, cacao blanc et lait d’avoine sont réunis dans cet écrin de douceur lactée.

- Jacadi a également su s’imposer comme une référence. Ses parfums sont composés à plus de 90 % d’ingrédients d’origine naturelle, renferment de l’eau thermale et des agents hydratants comme du panthénol, et sont hypoallergéniques : ils sont ce qu’on appelle des eaux de soin !

- La sobrement nommée Le Bébé (2015) combine une envolée de bergamote et de freesia à un cœur de jasmin et de fleur d’oranger, avant de finir sur un doux nuage de muscs et de sésame.

- Toute Petite et Tout Petit (2008) s’ouvrent tous deux sur des agrumes et s’appuient sur une base de musc et de cèdre. Le parfum fille nous offre un cœur soyeux de muguet et de fleur d’oranger, et le parfum garçon, de la fleur d’oranger et de la pomme granny-smith dans un cœur plus vert. Deux parfums solaires, lumineux de fraîcheur.

- Pour les ados, vous aurez le choix entre les plus gourmands Mademoiselle Jacadi et Jeune Homme (2015). Mademoiselle Jacadi, c’est du cassis, de la framboise et de la pêche, quelques fleurs, sans oublier le réconfort de la vanille de ses notes de fond. Jeune Homme est lui plutôt aromatique, saupoudré d’agrumes, alliant le thé à la rhubarbe avant de s’envelopper d’ambrette et de fève tonka.

- En 2023, la ligne Baby Dior a accueilli une nouvelle venue : Bonne Étoile, une eau de senteur composée à 98% d’ingrédients naturels et signée Francis Kurkdjian. Le parfumeur décrit son inspiration comme “celle d’une odeur ronde, douce, comme les belles joues d’un bébé potelé” ! Et pour lui donner vie, il a voulu sortir des sentiers battus en se passant de la fleur d’oranger, lui préférant une poire juteuse, une églantine et des muscs cotonneux. Au-delà de ses notes olfactives, le prix de Bonne Étoile a fait parler… 255 euros, rien que ça !

- Bien plus économique, l’eau de soin pour bébé Musti (2012) de Mustela associe quant à elle la fraîcheur du muguet et de la bergamote à des extraits de camomille et de miel pour un effet apaisant.

- Avec Cabriole (2022), Hermès livre un osmanthus velouté aux accents de pêche et d’abricot, des notes vertes de chèvrefeuille et un santal tout en douceur.

- Pourquoi ne pas essayer l’eau sans alcool doucement fruitée Petite Chérie (2019) d’Annick Goutal ? Cette déclinaison du parfum pour adultes du même nom signe la délicate rencontre entre poire, pêche, rose et vanille, tel un jardin embué de rosée.

Alors, prêts à parfumer la hotte pour les grands comme pour les petits ?

Il y a chez Master Parfums comme une odeur de Noël avant l’heure… Après le Livre-Jeu Olfactif , le Pocket Quiz, et sa version niche édition Jovoy, notre famille de jeux qui vous mettent au parfum s’agrandit. Faites place au Pocket Quiz : le tour du monde en parfums ! Brisons la glace sans plus attendre en faisant connaissance avec ce petit dernier.

Un nouveau quiz parfum autour du monde

“Le tour du monde en parfums”, c’est la nouvelle édition du Pocket Quiz qui vient d’atterrir ! Comme dans les autres versions du jeu, vous y trouverez 120 questions-réponses de culture générale portant sur le merveilleux monde du parfum.

Le twist? Cette-fois ci, avec ces 120 nouvelles questions, Master Parfums nous emmène dans un tour des 5 continents pour y découvrir les différentes cultures parfumées du monde. Si vous avez déjà les jeux Master Parfums, cette nouvelle édition viendra enrichir votre collection de questions pour encore plus vous amuser!

Anne-Laure Hennequin, créatrice des jeux Master Parfums, nous explique la genèse de ce nouvel opus :

« Depuis que je suis enfant, j’aime les odeurs et les parfums… J’ai eu la chance de voyager dans le monde entier grâce à mon métier qui est aussi ma passion. J’ai pu découvrir que chaque région du monde appréhende le parfum d’une façon différente de la nôtre, ici en Europe.

Mais c’est un voyage plus personnel effectué cette année en Inde qui m’a murmuré d’écrire un nouveau Pocket Quiz inspiré des voyages. Un pays à la culture parfumée si riche que j’ai d’abord voulu lui dédier ce nouveau jeu, l’Inde en Parfums…Et puis, je me suis dit, mais pourquoi ne pas commencer par une version plus globale ? En Europe, et particulièrement en France, on est tellement porté par notre patrimoine parfumé, (cocorico, la France, pays du parfum !) que l’on y centre souvent l’histoire de celui-ci, et on oublie que partout ailleurs, chaque culture a ses propres coutumes parfumées. C’est ainsi qu’est né Le Tour du Monde en Parfums, pour qu’on découvre ce qui s’hume ailleurs…

J’ai dû faire beaucoup de recherches pour trouver les thèmes qui nourriraient les questions de ce nouveau Pocket quiz et surtout les réponses ! Car l’important avec Master Parfums, c’est d’apprendre en s’amusant. J’ai envie que les questions et réponses de ce jeu donnent envie d’explorer davantage les sujets évoqués…

Et je suis sûre que même les zinzins du parfum, pourront encore enrichir leurs connaissances ! »

Cela va sans dire, la culture du parfum diffère énormément en fonction du coin du globe dans lequel on se trouve. On observe naturellement des tendances dans la façon d’appréhender le parfum et les odeurs : si le Moyen-Orient est réputé pour être friand d’oud, vous croiserez moins la route de ce bois opulent sur les peaux d’Asie de l’Est, où la tendance est plutôt aux fragrances épurées et plus discrètes. Et pourtant auparavant, les Samouraïs se préparaient au combat en méditant imprégnés de volutes d’oud !

Au-delà des goûts et des modes de consommation, chaque culture entretient des liens très personnels avec l’art de se parfumer, que ce soit au travers de sa mythologie et son histoire, sa production agricole, son artisanat, ses traditions, ses développements technologiques et scientifiques…

Pourquoi les hommes-fleurs de Siberut portent-ils ce nom ? Qu’est-ce qu’un qumqum, et quel usage en fait-on au Moyen-Orient ? Que représente la salive de dragon pour les Chinois ? Si elles vous sont sans doute plus familières, savez-vous de quels pays sont originaires les matières premières emblématiques que sont la vanille ou encore la fève tonka ? Ce sont là autant de spécificités culturelles par-delà nos frontières que ce nouveau Pocket Quiz, Le tour du monde en parfums, vous propose d’explorer.

Devenez le Master Parfums du monde avec ce jeu de poche entraînant !

Comme il s’agit de se mettre au parfum de façon ludique, Pocket Quiz “Le tour du monde en parfums”, c’est avant tout un jeu auquel vous pourrez jouer à partir de deux personnes, chacun pour soi ou en équipe. L’objectif ? Obtenir le fameux titre de Master.

Pour cela, vous devrez grimper les échelons d’amateur, à connaisseur , puis expert, en répondant correctement à 12 questions.

Les questions sont divisées en quatre familles, chacune associée à une couleur. Les joueurs devront chacun leur tour tirer une carte et tenter de répondre correctement à la question posée.

- Vous avez pioché une carte rose ? Ce sera une question autour de l’histoire du parfum. La place qu’occupe le parfum dans nos vies et nos civilisations ne date pas d’hier, et pour mieux la comprendre, ces questions vous feront faire un saut olfactif dans le temps, vous faisant parfois remonter aussi loin que l’Antiquité.

- Une carte bleue ? La question portera alors sur la palette olfactive du parfumeur, pour que la ribambelle de notes, d’accords et de matières premières dont la parfumerie recèle n’ait plus aucun secret pour vous… ou peut-être pour que vous prouviez que c’est déjà le cas !

- Si la carte est jaune-orangé, le signal est donné de se faufiler dans les coulisses du parfum et de découvrir (ou redécouvrir) des anecdotes sur la parfumerie et l’odorat.

- Enfin, si vous piochez une carte verte, vous répondrez dans la catégorie marques, parfums et astuces. Vous mettrez à l’épreuve votre connaissance des maisons de parfumerie, des grands noms de la parfumerie et des fragrances iconiques qui ont marqué l’univers du parfum et contribué à bâtir son histoire.

- Pour vous repérer géographiquement, le nom du continent traité sur chaque carte est inscrit dans le coin en haut à droite.

Comme pour les autres Pocket Quiz Master Parfums, à chaque bonne réponse, vous gagnez la carte. Pour être le Master, il vous faudra répondre à 12 questions:

- 1 question amateur de chaque couleur

- 1 question connaisseur de chaque couleur

- 1 question expert de chaque couleur.

- 4 couleurs, 3 niveaux = 12 cartes gagnées !

Surtout, gare aux cartes “Anosmie temporaire” et “Mystère” qui viendraient vous freiner dans votre ascension vers le titre de Master : “Anosmie temporaire” vous fera passer votre tour tandis que “Mystère” laissera un de vos adversaires choisir la question qui vous sera posée – et on a comme l’impression que ce ne sera pas la plus facile…

C’est pourquoi même si on n’est pas spécialiste en la matière, le titre de Master nous est tout à fait permis ! Anne-Laure Hennequin nous raconte avec humour « l’autre jour, en jouant en famille, j’ai failli perdre, moi qui connais toutes les réponses ! Je suis tombée sur la carte anosmie, qui m’a fait passer mon tour, et ensuite plusieurs fois, je suis tombée sur des couleurs dont j’avais déjà gagné les 3 niveaux. Donc j’étais bloquée, et me suis fait rattrapée. Inutile de vous dire qu’ils se sont bien raillés de ma débâcle et on a bien ri ! »

En résumé, le Pocket Quiz : Le tour du monde en parfums, c’est une belle occasion de vous amuser tout en nourrissant votre goût pour la parfumerie et votre connaissance de l’odorat, ce sens si complexe, sollicité tous les jours, et que nous connaissons malgré tout souvent trop peu.

Comme nous l’explique Anne-Laure Hennequin, “nous vivons dans un monde sur-parfumé et pourtant l’odorat reste le sens le plus sous-estimé, le plus sous-utilisé, et aussi le plus mystérieux.” Voilà pourquoi avec plus de 20 années d’expérience dans le milieu de la parfumerie, cette passionnée s’est donné pour mission de nous faire renouer avec notre nez par le biais d’une série de jeux autour du parfum, accessibles et uniques en leur genre.

Cela vous parle ? Le jeu Pocket Quiz : Le tour du monde en parfums est disponible en français, en anglais et en espagnol, dans un étui ultra-pratique pour qu’il vous accompagne dans toutes vos escapades, à quelques arrêts de métro comme à l’autre bout du monde – un petit format qui n’a jamais été plus de circonstance. Alors, prêt à devenir le prochain Master du monde ?

Merci à Anne-Laure Hennequin pour sa participation à l’article !

Un bonbon ou un sort ? Halloween approche et avec lui, les petits paniers en forme de citrouille des plus jeunes ne vont pas tarder à se remplir de bonbons multicolores. Avis aux becs sucrés en manque de friandises : Master Parfums vous propose d’explorer la famille des parfums gourmands et ses notes sucrées les plus emblématiques, toutes plus alléchantes les unes que les autres.

Les familles olfactives en parfumerie

En 1984, la Société Française des Parfumeurs dévoile une classification des parfums en différentes familles en fonction des matières premières employées dans leur composition. On distingue également diverses facettes à l’intérieur même de ces familles, des facettes qui viennent nuancer l’identité du parfum. Par exemple, on dira sans aucun doute d’une fragrance mettant à l’honneur le santal qu’elle fait partie de la famille boisée. Elle est saupoudrée de cardamome, de muscade ou encore de poivre ? On parlera alors de boisé-épicé. Ce sont la lavande, le romarin ou bien le thym qui s’y invitent ? Bingo, nous avons affaire à un boisé-aromatique.

Dès le début du XXème siècle, quelques molécules aux notes vanillées (vanilline), ou fruitées comme la pêche (aldéhyde C14) ), ou la prune (prunol de De Laire), apportent un nouvel effet de rondeur aux parfums, mais on ne parlait pas encore de gourmandise telle qu’on la connaît aujourd’hui. Le terme “gourmand” a d’abord désigné une facette olfactive, puis avec la vague de parfums sucrés à souhait lancés à partir des années 90, on l’utilise aujourd’hui pour désigner une famille à part entière.

La famille olfactive gourmande

Si dans les années 70, la tendance est aux compositions florales, vertes et chyprées rimant avec fraîcheur et élégance, à pas de loup, des fragrances vanillées commencent à insuffler un vent chaleureux de renouveau sur le paysage olfactif de l’époque. C’est notamment le cas de celles de Guerlain, maison pionnière dans la création de parfums gourmands. Impossible de ne pas mentionner la Guerlinade : cette base parfumée née en 1921, composée de vanille, de bergamote, d’iris, de rose, de fève tonka et de jasmin, deviendra la signature olfactive de nombreux parfums de la marque.

La révolution gourmande des années 90 démarre avec Angel de Thierry Mugler. À sa sortie en 1992, cette fragrance déroutante jamais sentie, a du mal à faire sa place. On n’avait pas l’habitude de mettre autant de “sucre” sur sa peau.

Mais les effluves gourmands finissent par être addictifs et à l’approche du nouveau millénaire, on aime se se cocooner dans des parfums aux senteurs régressives.

Son overdose de patchouli, ses fruits rouges et sa vanille caramélisée ainsi que sa célèbre molécule d’éthyl-maltol évoquant la barbe-à-papa et le praliné ensorcellent, et dans son sillage se bousculent alors de plus en plus de parfums sucrés aux notes dont on a envie de ne faire qu’une bouchée. Et ce parfum choc désormais passé à la postérité devient le chef de file d’une nouvelle famille olfactive: Les gourmands. Une vague de fragrances aux notes alléchantes, à la fois nostalgiques et sexy, déferle dans nos parfumeries…

Dans la famille gourmande, je voudrais…

La vanille

S’il y a bien une note que l’on pourrait qualifier d’indémodable, c’est la vanille. Les variétés de vanille ont beau être plus d’une centaine, rien n’y fait, la préférée des parfumeurs reste la vanille Bourbon, car ses arômes sont simultanément incroyablement riches et raffinés. En parfumerie, elle sait aussi bien être crémeuse et balsamique qu’éthérée et poudrée, se voulant souvent sensuelle et presque animale, d’autres remplie de tendresse, comme une caresse.

Si les parfumeurs peuvent avoir recours à un bel absolu de vanille, les prix onéreux des gousses de vanille ont démocratisé le recours aux notes synthétiques de vanilline et d’éthylvanilline (bien que l’on puisse obtenir la première naturellement). La vanilline synthétique est utilisée pour la toute première fois au milieu de la foule de notes aromatiques de Jicky (1889). Toujours chez Guerlain, le voluptueux Shalimar (1925) sonne le coup d’envoi de la Guerlinade… qui serait d’ailleurs née après avoir retravaillé Jicky en lui ajoutant de l’éthylvanilline ! Bien sûr, la vanille rayonne également dans Angel.

La guimauve

Saviez-vous qu’avant d’être le bonbon Chamallows de Haribo, la guimauve est une plante provenant de zones humides de Chine, de Russie et d’Europe ? Ce ne sont pas ses feuilles ou ses fleurs qui nous intéressent ici… ce sont ses racines ! En effet, les racines de la guimauve sont riches en mucilage, une matière visqueuse à partir de laquelle on fabriquait la fameuse confiserie aux allures de petit nuage poudré.

La guimauve, en confiserie comme en parfumerie, est aérienne et moelleuse, avec une touche de vanille. Pour la mettre en flacon, on peut se tourner vers la synthèse ou bien vers un accord vanille-fleur d’oranger, présent notamment dans le magnifique poudré L’Heure Bleue (1912) de Guerlain. Citons également le douillet Mademoiselle Guerlain (2014) avec son iris et ses muscs blancs, Quatre en Rouge (2019) de Boucheron, une fragrance fruitée aux allures de pomme d’amour, ou encore Divin’Enfant (2006) d’État Libre d’Orange où la guimauve flirte avec l’amertume du café, du cuir et du tabac.

L’amande